| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||

| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |

| 27 | 28 | 29 | 30 |

- 미국 알래스카

- 체코

- 남인도

- 오스트리아

- 알래스카 크루즈

- 영국 스코틀랜트

- 일본 규슈

- 싱가포르

- 알래스카 내륙

- 1ㄴ

- 헝가리

- 알래스카

- 울릉도

- 중국 베이징

- 하와이

- 폴란드

- 스웨덴

- ㅓ

- 영국 스코틀랜드

- 프랑스

- 덴마크

- 노르웨이

- 영국

- 러시아

- 미국 옐로우스톤

- 독일

- 미국 플로리다

- 미국 요세미티

- 미국 하와이

- 미얀마

- Today

- Total

새샘(淸泉)

화려한 외양 뒤에 숨은 반만년의 한국사 '신라 금관' 본문

2021년은 최초의 신라 금관이 발굴 100주년을 맞이하는 해였다.

지난 100년 동안 발굴된 신라 금관은 총 6점이며, 옛 가야와 마한 일대에서도 다양한 금동관이 발견되었다.

금관은 명실공히 삼국시대를 대표하는 유물로 자리매김했다.

신라 금관은 수려한 아름다움으로도 눈길을 끌지만 그 안에 수많은 역사적 코드를 담고 있기에 파고들수록 흥미로운 유물이다.

신라 금관의 찬란함 뒤에 숨은 비밀 이야기 속으로 들어가보자.

○도굴꾼이 발굴한 신라 금관

신라 금관이 처음 발견된 때는 일제강점기였다.

1921년 9월 24일, 경주에서 일본인 순사가 동네 아이들의 값져 보이는 구슬을 가지고 노는 장면을 목격한다.

아이들이 구슬을 얻은 곳은 주택을 개축하던 현장이었는데, 땅을 파고보니 옛 무덤(이후 금관이 발견된 고분이라고 해서 '금관총金冠塚'이란 이름이 붙여진다)과 그곳에 함께 묻힌 유물이 세상 밖으로 드러났던 것이다.

이윽고 이 소식은 조선총독부로도 전해지고, 서울에게 경주로 관계자들이 급히 파견된다.

하지만 현장을 보존하라는 총독부의 지시도 무시한 채 계약직으로 경주박물관(정식 명칭은 총독부박물관 경주분관인데, 경주박물관이라고 불렀다)에 근무하던 현지 일본인들이 4일만에 졸속으로 발굴을 끝내버린다.

총독부에서 정식으로 파견한 조사원들이 경주에 도착해보니 이미 모든 유물을 꺼낸 상태여서 허탈해했을 정도다.

이 황당한 발굴을 주도한 이는 모로가 히데오(제록앙웅諸鹿央雄)라는 자칭 문화제 애호가였다.

그는 당시 경북 지방에서 의원을 할 만큼 지역사회에서 세를 과시하던 인물이었는데, 사실을 유물을 도굴하고 판매하던 자였다.

그의 행각을 가만히 두고 볼 수 없었던 일본 경찰은 1933년 그의 집을 수색하고 그의 수하에 있던 도굴단이 쪽샘 지구에서 도굴한 유물을 압수한다.

하지만 총독부와 일본 고고학자들의 비호로 그의 천인공노할 행적은 유야무야 묻혔고, 도굴 행위에 대한 처벌도 받지 않았다.

일제강점기에 우리나라의 문화재 상당수가 일본으로 반출, 유통되었다.

금관총에서 발굴된 유물도 마찬가지였다.

지금도 금관총 유물의 상당수가 도코박물관과 교토대학교 등에 흩어져 있다.

게다가 당시 비전공자가 제대로 된 계획 없이 발굴을 한 탓에 최초 발굴 시 어떤 유물이 어디에 어떤 형태로 있었는지 등에 대한 정보가 정확하지 않다.

최근 국립중앙박물관은 일본의 부실 발굴로 인한 오류를 수정하고 보강하기 위해 일제강점기 때 발굴한 고분들을 다시 조사하고 있는 중이다.

2015년에는 금관총을 다시 발굴했고, 2018년에는 금령총金鈴塚이라는 고분도 재발굴한 뒤, 2022년에 성대하게 기념 전시회를 개최하기도 했다.

그 결과, 의미 있는 새로운 사실들을 찾아낼 수 있었다.

그중 대표적인 것은 금관총에서 발굴된 금동제 칼 손잡이에서 '이사지왕尒斯智王'이라는 명문을 발견해낸 것이다.

이사지왕이 새겨진 유물은 땅속이 아니라 금관총을 재발굴하면서 국립중앙박물관 창고에 있던 유물도 재조사하다가 발견한 것이다.

금관총은 아직까지 무덤의 주인이 누구인지 밝혀지지 않았는데, 이 발견을 통해 무덤 주인이 누구인지를 밝혀낼 중요한 단서 하나가 더해진 것이다.

금관총 발굴 이후 조선총독부는 임나일본부任那日本府[4세기 후반 일본 야마토왜(대화왜大和倭)가 백제, 신라, 가야을 지배하기 위해 한반도 남부에 설치했다고 주장하는 통치기관으로 일본이 왜곡하려는 한국사의 대표적인 사례]의 흔적을 찾기 위해 옛 가야 일대 고분을 조사하던 것을 중단한다.

그 대신 신라 고분 발굴에 전력의 다하며 화려한 황금 유물 발굴을 자신들의 업적으로 내세우기 바빴다.

금관총은 당시 한국을 찾은 외국인들이 빠짐없이 찾는 관광 코스이기도 했다.

하지만 일제강점기의 삼엄한 분위기에도 불구하고 경주 시민드은 천년고도의 자존심을 세워준 금관을 보존하기 위해 백방으로 힘썼다.

당시 조선총독부가 금관을 서울로 옮겨가려고 하자 경주 시민들은 자발적으로 돈을 모아서 금관을 보존할 금관고를 지어 헌납했을 정도다.

한반도 고대사의 새로운 장을 열었던 금관총의 발견 뒤에는 조선을 문화적으로 약탈하려 했던 일본 식민주의의 가슴 아픈 역사와 여기에 맹렬히 저항하며 자주 의식을 회복하려고 노력했던 조선인들의 땀과 눈물이 숨어 있다.

○사슴뿔 금관, 하늘과 땅을 잇다

1921년 발굴된 신라 금관총 금관은 사슴뿔과 나뭇가지를 모티브로 하고, 곡옥曲玉(반달 모양으로 다듬은 옥구슬)을 단 화려하고 독특한 형태로 전 세계적으로 주목을 받았다.

사실 사슴뿔과 나무를 형상화한 금관은 흑해 연안, 아프가니스탄 등지에서도 발견된 바 있다.

나아가서 서쪽으로는 북유럽, 동쪽으로는 아메리카 대륙의 원주민 유적에서도 비슷한 모티브의 관들이 발견되었다.

북반구 거의 대부분의 지역에서 발견되는 사슴뿔 모양의 관은 하늘의 대리인인 샤먼 shaman의 의식에 사용된다는 공통점이 있었다.

사슴뿔은 해마다 자라므로 무한한 생명력을 뜻한다.

또한, 하늘로 뻗어나가는 아름드리나무는 마치 하늘로 이어지는 통로를 연상하게 한다.

하늘과 땅을 이어주는 상징이었던 사슴뿔과 나무가 (금)관 장식에 쓰인 이유다.

오늘날에도 유라시아 곳곳의 샤먼들은 신성한 나무 아래에서 하늘과 통하는 의식을 치른다.

만주족은 20세기 초반까지도 신라 금관과 비슷한 형태의 관을 쓰고 그들이 신성하게 모시는 자작나무 앞에서 샤먼이 부족을 대표하여 하늘에 제사를 올렸다.

사슴뿔과 나무 모양으로 장식된 샤먼의 관은 신과 인간이 소통하는 다리의 역할을 했다.

○유라시아 네트워크의 상징

신라가 이 샤머니즘적 도구를 화려한 황금으로 만들 수 있었던 배경에는 당시 유라시아 곳곳으로 확산되었던 흉노와 훈족의 황금 문화가 존재한다.

황금 문화와 샤머니즘을 받아들인 동서양의 각 지역은 저마다의 방법으로 지역색을 담은 금관을 재창조했다.

이는 마치 기독교의 십자가나 불교의 불상이 그 원형은 같지만 구체적인 미학에서 차이를 보이는 것과 같은 이치다.

기독교나 불교와 같은 세계 종교가 확산되는 과정에서 해당 종교가 전파된 각 지역에서는 자신들의 토착 문화나 환경에 맞춰 종교적 상징을 재해석했다.

신라 금관은 유라시아 네트워크의 상징이기도 하다.

한반도 동남쪽에 자리한 신라의 왕과 귀족이 쓰던 관이 북방 유라시아의 영향을 받았다고 하면 선뜻 이해가 되지 않을 것이다.

그런데 겉으로 보이지 않는 부분에 주목하며 이해의 실마리가 보인다.

금은 무르고 변형이 쉬운 물질이다.

따라서 금관을 착용하려면 가죽이나 천으로 만든 관모冠帽(모자)를 쓰고 그 위에 금관을 덧써야 한다.

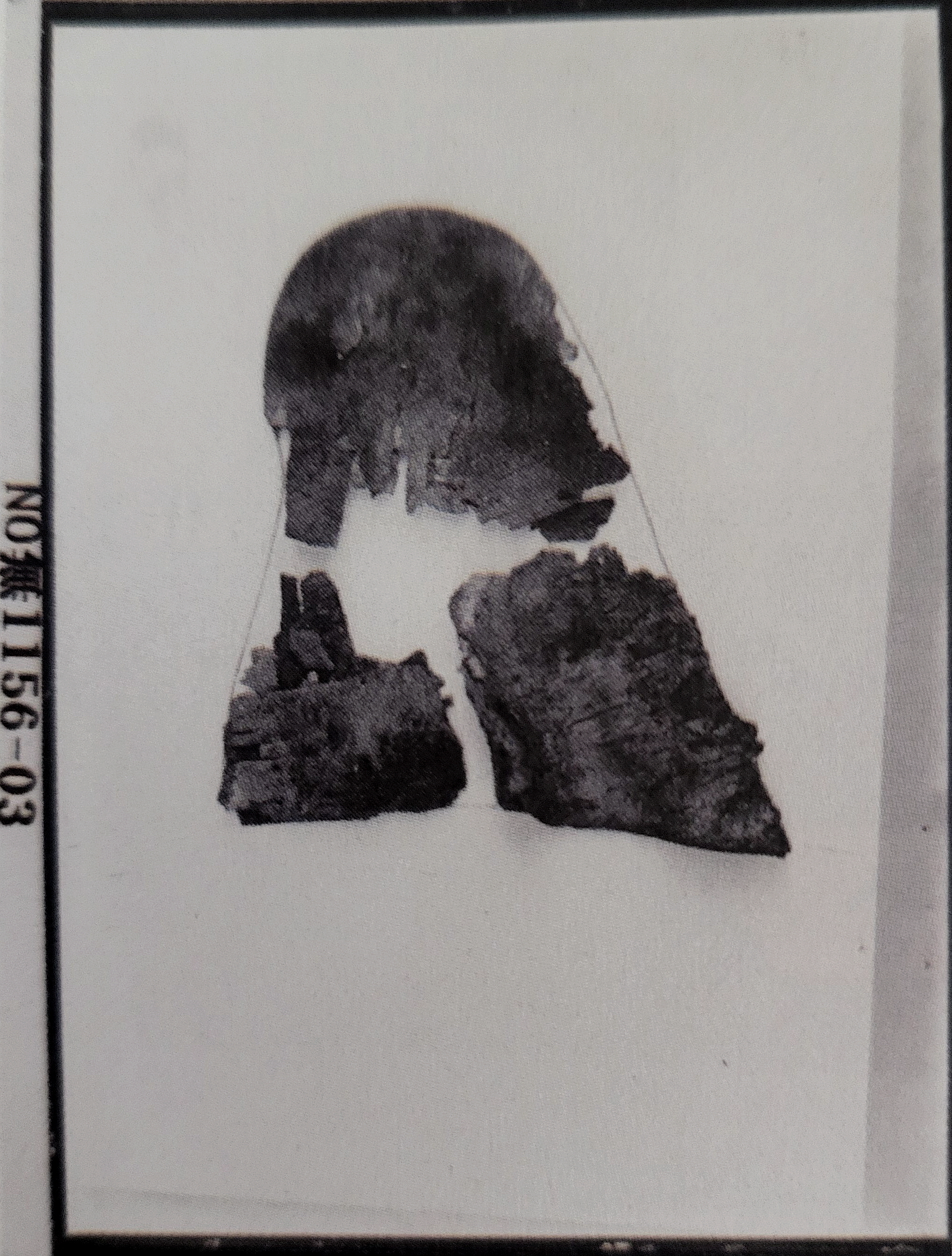

흥미로운 점은 신라 귀족의 무덤에서 거의 빠짐없이 발견되는 관모의 재료는 섬세하게 가공한 자작나무 하얀 껍질(백화수피白樺樹被)이다.

자작나무는 한반도 남쪽 신라에서는 자라지 않는 나무로 주로 만주와 시베리아 일대에서만 자라는 대표적인 북방계 나무다.

오늘날에도 시베리아 원주민들은 자작나무의 껍질로 그릇, 모자, 가방과 같은 생필품을 만들어 사용한다.

천마총의 말다래(말에 탄 사람의 옷에 흙이 튀지 않도록 가죽 따위로 만들어 말안장 안쪽에 늘어뜨려놓은 기구)도 자작나무 껍질을 복잡하게 가공해서 만들었는데, 그 위에 복잡한 그림을 그릴 정도로 신라에서는 자작나무 공예술이 발달했다.

이는 당시 신라가 북방 지역에서 지속적으로 자작나무를 공급받는 무역 네트워크를 가지고 있었음을 가리킨다.

또한, 그것을 가공하여 예술품을 만드는 장인들의 기술이 출중했음을 말해주기도 한다.

대한민국을 대표하는 문화재인 신라 금관에는 이처럼 우리 역사의 다양한 장면들이 숨어 있다.

유라시아 대륙과 맞닿고자 했던 고대 신라 왕족들의 열망에서부터 일제강점기 문화재 약탈의 아픔, 그리고 이에 대항하고자 했던 우리 민족의 문화에 대한 자부심과 항일 의식까지 화려한 외양 속에 반만년 역사가 고스란히 담겨 있는 것이다.

※출처

1. 강인욱 지음, 세상 모든 것의 기원, 흐름출판, 2023.

2. 구글 관련 자료

2025. 2. 21 새샘

'글과 그림' 카테고리의 다른 글

| 코핀과 스테이시의 '새로운 서양문명의 역사' – 5부 근대 초 유럽 - 15장 절대주의와 제국(1660~1789) 6: 상업과 소비 (1) | 2025.02.24 |

|---|---|

| 마법의 탄환을 만든 에를리히와 매독 치료제 살바르산 (1) | 2025.02.22 |

| 책가도 (3) | 2025.02.19 |

| 코핀과 스테이시의 '새로운 서양문명의 역사' – 5부 근대 초 유럽 - 15장 절대주의와 제국(1660~1789) 5: 러시아에서의 독재정치 (2) | 2025.02.18 |

| 항체를 발견한 제1회 노벨생리의학상 수상자 '에밀 폰 베링' (1) | 2025.02.17 |