새샘(淸泉)

겸재 정선 "장안사" 본문

1711년, 36세의 겸재謙齋 정선鄭敾(1676~1759)은 이병연의 초청을 받고 금강산 유람을 떠난다.

겸재의 이웃사촌이자 절친이던 사천 이병연이 바로 전 해에 금강산 초입의 김화 현감으로 부임했던 것이다.

이때 정선은 백석白石이란 아호의 인물과 동행하며 금강산 일대의 경치를 13폭의 그림에 담아 ≪신묘년풍악도첩辛卯年楓嶽圖帖≫을 완성한다.

이 화첩은 정선의 최초 기년작紀年作(제작연도가 기록된 작품)으로 그의 초기 화법을 알려준다는 점에서 매우 중요하다.

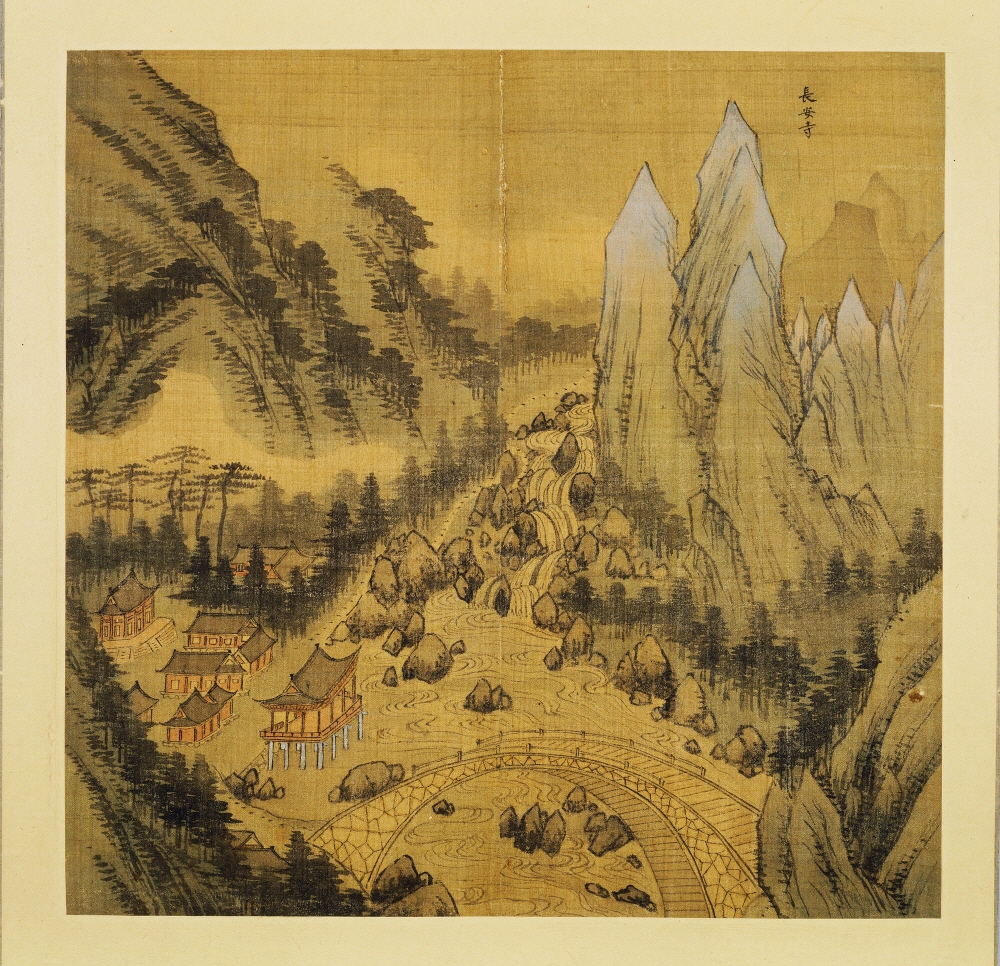

≪신묘년풍악도첩辛卯年楓嶽圖帖≫에 실린 <장안사長安寺>는 같은 도첩에 실려있는 <금강내산총도金剛內山總圖>의 왼쪽 한 구석에 자리 잡고 있는 장안사의 모습을 비교적 상세히 담고 있는 그림이다.

반원을 그리고 있는 무지개다리와 오른쪽 흰색의 바위 봉우리들이 유독 크게 그려졌다.

장안사는 내금강으로 들어가는 길 입구에 위치한 사찰이다.

정선은 멀리 단발령에서 바라보다가 산속으로 접어들었을 때 자신이 느꼈던 신선한 현장감을 화면에 그대로 담았다.

오른쪽의 석가봉, 관음봉, 지장봉은 마치 수정 같은 흰색의 뾰족한 바위산으로 날카롭게 표현하고, 나무가 우거진 장안사 뒤쪽 흙산은 넉넉하고 풍부한 먹과 선으로 그려냈다.

바위 사이를 이리저리 굽이치는 금강천의 흐름도 놓치지 않고 묘사하려 했다.

진지한 화가의 정신의 느껴진다.

화면 아래에 떡 버티고 있는 아치형의 비홍교飛虹橋는 지나칠 만큼 크다.

속세를 벗어나 명산으로 입장하는 이른바 통과제의通過祭儀(새로운 상태로 넘어갈 때 겪어야 할 의식)의 관문을 강조하고 싶은 작가의 속내일 것이다.

문인들은 내금강에 입성하자마자 만나게되는 아름다운 돌다리에 찬사를 보내며 '만천교萬川橋' 또는 '만천대홍교萬川大虹橋'라 불렀다.

그러나 무지개다리는 아쉽게도 1720년경 장맛비에 떠내려갔다.

정선이 금강산을 방문한 1711~1712년에는 건재하던 다리가 불과 10년도 안되어 사라지고 볼품없는 돌다리가 이를 대신하게 된다.

그러나 정선은 장맛비로 흔적조차 찾을 수 없게 된 이 비홍교를 장안사 그림에는 반드시 그려 넣는다.

1734년의 <금강전도>는 물론이고, 심지어 1747년에 완성된 ≪해악전신첩≫에 실린 그림은 아예 화제로 <장안사비홍교>라 강조해두었다.

최초의 금강산 여행에서 마주친 무지개다리의 깊은 인상을 정선은 평생 잊지 못한다.

그리고 그의 마음을 사로잡은 비홍교는 장안사 그림의 표상이 되어버린다.

심사정과 강세황을 비롯한 후배들의 그림에서도 유난히 크게 그려진 무지개다리가 발견되는 까닭이다.

장안사는 금강산 4대 사찰의 하나로 내금강 만폭동의 명승지였으며, 장경봉 아래 비홍교 건너편에 자리잡고 있었다.

신라 법흥왕이 창건하였고, 후에 원나라 순제와 조선인 황후였던 기 황후가 함께 중창한 절이다.

김창협이 지은 <동정부東征賦>에는 장안사의 아름다움을 노래하는 싯귀가 있다.

화천고을 길게 뻗은 오솔길 따라 (준화천지세노혜 遵和川之細路兮)

장안사란 옛 절을 찾아가 보니 (방장안지구찰 訪長安之舊刹)

웅장한 층층 누각 높기도 하고 (울범궁지증구혜 菀梵宮之增構兮)

찬란한 단층 빛에 눈이 황홀해 (단확찬이목탈 丹雘燦以目奪)

장안사를 중건한 비문에는 사찰의 건물을 칸 수로 계산하면 120여 개에 달해 불전, 경장經藏[불경 저장고], 종루, 삼문, 승료僧寮[승려 숙소]와 객위客位[손님 숙소]는 물론,

취사장이나 목욕간 같은 사소한 부분에 이르기까지 모두 그지없이 규모가 크고 화려했다고 한다.

그러나 안타깝게도 6·25 전쟁 때 불에 타버리고 지금은 축대와 비석 등만 남아있다.

서울에서 금강산을 가자면 의정포와 포천, 영평을 지나 강원도로 접어들어 김화, 금성을 거쳐 단발령에 올라 금강산을 바라본 다음 철이현을 넘어 내금강 초입인 장안사에 들어서게 된다.

장안사는 내금강의 모든 시냇물을 한데 모아 나오는 금강천이 빠져나오는 지점 안에 자리잡고 있었다.

그래서 북한강의 상류가 되는 이 맑고 큰 시내를 건너야만 절로 들어갈 수 있다.

따라서 다리를 석조 무지개다리 형식으로 웅장하고 견고하게 만들어 금강산의 장려함에 필적할 만하게 했던 것으로 짐작된다.

장안사 비홍교는 원래 1680년경에 축조되었다고 한다.

누가 어떻게 이런 기념비적인 다리를 세운 것인지 상세한 기록은 확인된 바 없다.

겸재가 금강산 유람을 다녀온 지 3년 후 담헌 이하곤이 금강산을 방문한다.

그가 비홍교를 건너면서 그 장관을 기록해 놓은 <동유록> 기사에 따르면 "그 높이가 삼백 척 가량이라서 올라가 내려다보니 겁나서 소름이 끼쳤다"고 한다.

드높은 다리에 오르면 동북쪽으로 열립한 석가봉, 관음봉, 지장봉 등 빼어난 암봉들이 한눈에 들어와 비로소 금강산에 들어온 느낌을 만끽하게 되는 것이다.

※출처

1. 이종세, '다리스토리 55: 정선과 금강산 장안사의 비홍교'(대한토목학회지 제64권 제10호:94~101, 2016년 10월)

2. 국립중앙박물관 소장품 검색 사이트 https://www.museum.go.kr/site/main/relic/search/view?relicId=993#

2020. 10. 15 새샘

'글과 그림' 카테고리의 다른 글

| 산성 발굴로 추적하는 세력 다툼, 아차산 고구려 보루 (0) | 2020.10.20 |

|---|---|

| 언론인과 문인에게 더 큰 책임 물은 프랑스 사법부 (0) | 2020.10.16 |

| 청두의 홍위병 (0) | 2020.10.13 |

| 역사 기록의 오류들 (1) | 2020.10.12 |

| 서서이 변이하는 코로나19 바이러스의 앞날은? (0) | 2020.10.08 |