| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | ||||

| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

- 프랑스

- 알래스카

- 덴마크

- 미얀마

- 체코

- 알래스카 내륙

- 미국 하와이

- 독일

- 스웨덴

- 1ㄴ

- 중국 베이징

- 남인도

- 노르웨이

- 헝가리

- 영국

- 울릉도

- 싱가포르

- 하와이

- ㅓ

- 미국 옐로우스톤

- 미국 요세미티

- 영국 스코틀랜드

- 영국 스코틀랜트

- 폴란드

- 알래스카 크루즈

- 일본 규슈

- 미국 알래스카

- 러시아

- 오스트리아

- 미국 플로리다

- Today

- Total

새샘(淸泉)

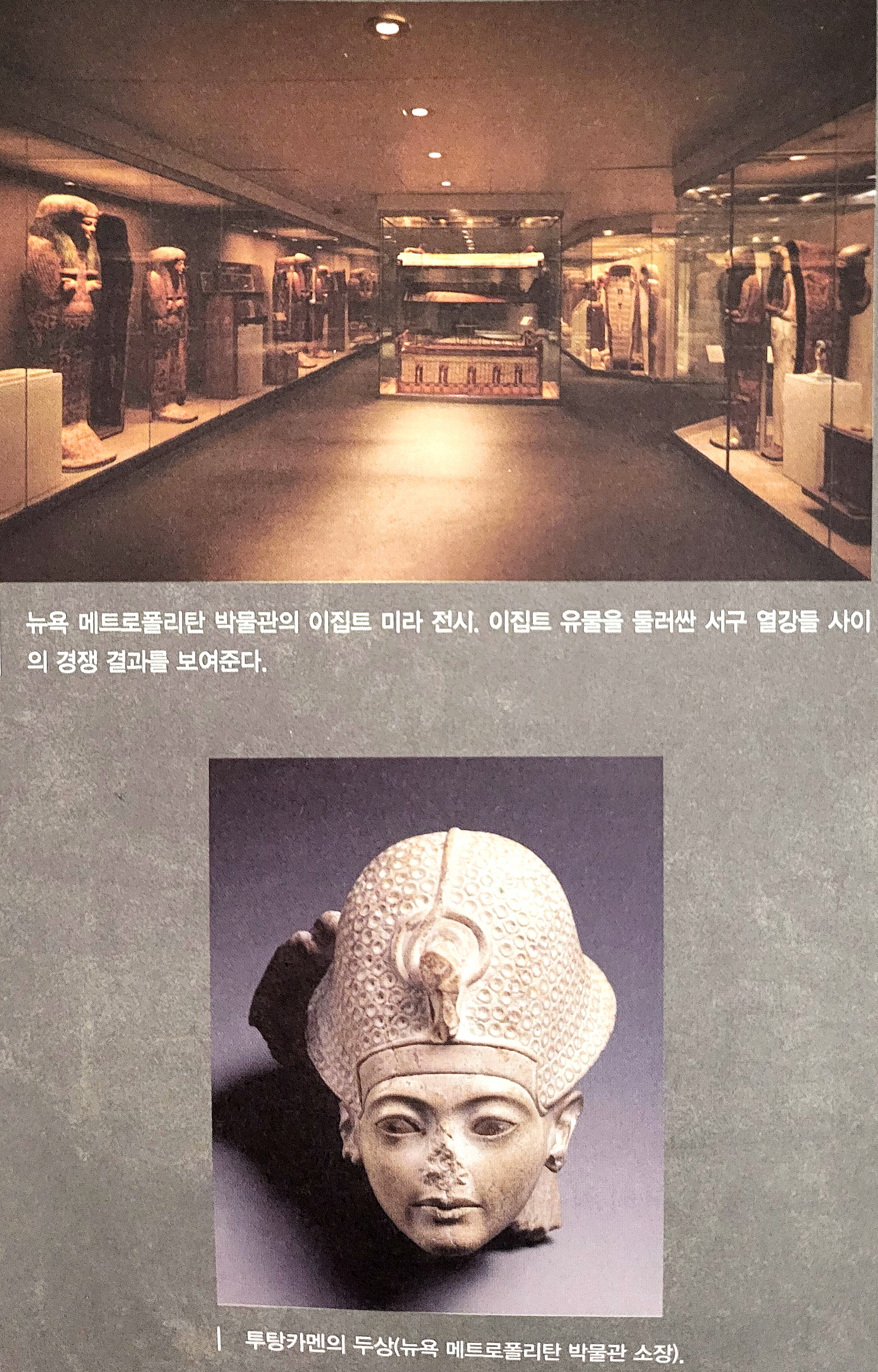

발굴 괴담 - 투탕카멘 미라의 저주, 그 진실은? 본문

고고학에 관심이 없는 사람이라고 해도 이집트 파라오 투탕카멘 Egyptian Pharaoh Tutankhamun의 이름은 익히 들어봤을 것이다.

지금으로부터 3,350년 전 열여덟 살의 나이로 요절해 역사에서 사라졌던 이 이집트 파라오 Pharaoh(고대 이집트 Ancient Egypt의 왕을 이르던 말)의 무덤은 1922년 영국 고고학자 하워드 카터 Howard Carter에 의해 발견되어 세상 빛을 보게 된다.

투탕카멘의 무덤은 도굴되지 않았던 덕분에 황금관과 황금 마스크를 비롯해 다량의 유물이 출토되었고 이들은 이집트를 대표하는 문화유산으로 자리매김했다.

투탕카멘의 무덤은 당시 발굴에 참여했던 관계자들의 잇단 죽음으로도 유명했다.

투탕카멘 미라의 저주 the Curse of Tutankhamum's Mummy로 인해 죽었다는 소문이 공공연한 사실처럼 나돌았던 것이다.

과연 그 진실은 무엇일까?

지금부터 투탕카멘 무덤 발굴을 둘러싼 흥미진진한 이야기 속으로 모험을 떠나보자.

○이집트와 사랑에 빠진 귀족

모든 연구가 그렇듯이 고고학 발굴에도 많은 자본이 필요하다.

투탕카멘 무덤 발굴에 대해 이야기를 하려면 발굴 작업을 후원했던 조지 허버트 카나본 경 Sir George Herbert Carnarvon(1866~1923)이라는 귀족을 언급하지 않을 수 없다.

그는 젊은 시절 '익스트림(극한極限) 스포츠 extreme sports'를 매우 좋아했던 모험가였는데, 경마와 스포츠카 sports car에 심하게 중독되어서 재산을 탕진한다.

그 결과, 대대로 내려오던 가문의 저택마저 빚쟁이들에게 넘어갈 상황에 처한다.

그러나 백만장자 로스차일드 Rothschild의 사생아인 알미나 Almina와 결혼한 덕분에 빚도 청산하고 로스차일드의 재산까지 증여받는다.

그가 이집트 유물에 관심에 갖게 된 계기는 교통사고였다.

카나본 경은 심각한 자동차 사고(세계 최초의 교통사고라고 한다)의 후유증으로 더 이상 익스트림 스포츠를 즐길 수 없게 되자 다른 쪽에 관심을 쏟게 된다.

휴양 차 방문한 이집트에 갔다가 그곳의 골동품들을 사들이는 등 이집트 고고학에 관심을 붙이게 된 것이다.

골동품을 사들이는 것을 넘어서서 직접 이집트 무덤을 발굴하고 싶어진 카나본 경은 1907년 고고학자 하워드 카터를 소개받는다.

이윽고 둘은 의기투합해 발굴에 착수한다.

발굴은 제1차 세계대전으로 인해 잠시 중단되기도 했지만, 카나본 경과 카터는 카나본 경이 죽을 때까지 발굴 파트너 partner로 함께했다.

따지고 보면 카나본 경이 막대한 발굴 비용을 댈 수 있었던 것은 로스차일드 가문에서 도와준 덕분이라고도 할 수 있겠다.

○'흙수저' 고고학자 하워드 카터

카나본 경이 발굴 작업의 자본을 담당했다면, 고고학자 하워드 카터는 현장을 총괄했다.

카터는 요즘 말로 하면 '흙수저' 고고학자였다.

그는 고고학자로서 전문 교육을 받은 인물이 아니었다.

그는 제도공이었던 아버지에게 수채화를 배운 뒤 이집트 문자를 필사하는 일을 했다.

이후 대영박물관에서 아주 짧은 시간 고고학을 배운 뒤 이집트로 떠난다.

고고학자로서 제대로 된 교육은 별로 받지 못했지만, 미술에 재능이 있었던 그는 이집트 왕묘 벽화를 수채화로 옮기는 작업을 하는 등 일개 연구원으로서 발굴 현장의 업무를 거들었다.

그랬던 카터는 투탕카멘의 무덤을 발견함으로써 일약 고고학계의 스타가 된다.

카터는 이미 수많은 도굴로 만신창이가 된 '왕가의 계곡 Valley of the Kings'에서 마지막까지 알려지지 않은 투탕카멘 무덤의 발견에 인생을 걸고 10년이 넘도록 모험을 했다.

'왕가의 계곡' 발굴을 여러 해 동안 했던 데이비드 Daivid라는 미국인마저 더 이상 남은 무덤은 없다고 결론을 내린 상태였다.

하지만 카터에게는 아직 발굴되지 않은 무덤이 존재한다는 단서가 있었다.

투탕카멘의 제사를 지낸 뒤 먹고 남은 제사 음식 쓰레기를 묻었던 구덩이가 '왕가의 계곡'에서 발견되었기 때문이다.

결국 그는 오랜 기다림 끝에 1922년 마지막 발굴 시즌에 투탕카멘 무덤을 찾아낸다.

투탕카멘의 무덤을 찾기가 어려웠던 이유는 다른 무덤을 지었던 사람들이 사용하던 오두막이 입구를 가로막고 있었기 때문이다.

덕분에 투탕카멘의 무덤은 도굴꾼들의 손길이 쉽게 닿을 수 없었다.

일부 유물을 도굴당하긴 했지만 그 규모가 크지는 않았다.

이후 하워드 카터는 서두르지 않고 투탕카멘의 무덤을 몇 년 동안에 걸쳐 차근차근 발굴해나갔다.

투탕카멘의 무덤은 발견된 지 7년이 지나서야 발굴 작업이 마무리되었다.

세상을 뒤흔드는 발굴을 앞에 두고 그는 들뜨기보다 지나칠 정도로 완벽하고 고집스럽게 절차를 밟아나가면서 발굴 작업을 이끌어갔다.

덕분에 투탕카멘 무덤에서 발견된 유물들은 오늘날까지 훼손 없이 고스란히 전해질 수 있었다.

하워드 카터가 1922년 11월 6일, 도굴되지 않은 투탕카멘 무덤의 봉인을 발견하자마자 가장 먼저 연락했던 사람은 카나본 경이어었다.

카터의 전보를 받은 카나본 경은 딸을 데리고 11월 18일 발굴 현장에 도착한다.

이윽고 11월 26일에는 밀봉된 대기실(보물의 방)을 둘이 함께 열었다.

이후 3개월 동안 무덤 속 껴묻거리들을 세심하게 꺼냈다.

발굴의 하이라이트 highlight였던 왕의 관에 도착한 것은 1923년 2월 17일의 일이었다.

왕의 관에서는 투탕카멘의 무덤을 대표하는 유물인 황금관黃金棺 gold coffin과 황금 마스크 golden death mask가 발견된다.

투탕카멘 무덤 발굴의 가장 큰 수확이었다.

하지만 기쁨도 잠시, 왕의 관棺에 이른 지 6주 뒤인 4월 5일에 카나본 경은 급작스러운 죽음을 맞이한다.

죽음의 원인도 너무 허망했다.

카나본 경은 숙소였던 카이로 Cairo의 호텔에서 모기에 물렸고 여기에 면도 칼에 베여 큰 상처가 생기면서 패혈증에 이르러 사망한다.

고고학계를 뒤흔든 발견을 뒤로하고 이 발굴에 거대한 자본을 투입했던 이가 갑작스럽게 죽어버렸으니 '투탕카멘 미라의 저주'라는 소문이 돌 법도 했다.

○카나본 경의 사인은 모기?

사실 카나본 경의 사망은 당시 발굴 현장의 상황을 고려했을 때 충분히 발생할 수 있는 일이다.

더운 야외 현장은 모기떼가 들끓기 마련이다.

특히 뺨 같은 피부가 약한 곳을 잘못 물리면 자신도 모르는 사이 정신없이 긁다가 상처가 나기도 한다.

필자도 비슷한 경험이 있다.

예전에 시베리아 Siberia 발굴 현장에서 모기에 뺨을 물린 적이 있다.

안 그럴 것 같지만 시베리아도 모기가 극성이다.

얼마나 모기떼가 득시글거리는지 마치 벌떼가 가득한 양봉장 같을 정도다.

아무래도 뺨은 손이 직접 닿기 쉬운 곳이다 보니 간지러울 때마다 긁어댄 탓에 모기 물린 부위에 작은 상처가 났다.

그 상태에서 지저분한 발굴 현장을 오고 가고 심지어 인근 강에서 수영도 했다.

상처가 빨리 아물지 않아도 대수롭지 않게 여기고 방치해두었는데 며칠 뒤 사달이 났다.

모기 물린 부위가 그냥 두면 큰일 나겠다 싶을 정도로 땡땡 붓고 만 것이다.

아무래도 안 되겠어서 병원에 갔더니 의사가 깜짝 놀라며 상처를 급히 치료해주고 열흘 동안 입원을 해야 한다고 했다.

'뭐, 입원까지······'라고 속으로 생각하고 있었는데, 그다음 이어진 의사의 말이 충격적이었다.

"조금만 더 방치하셨으면 머리로 올라가는 신경까지 감염되어서 큰일 날 뻔했어요."

감염 초기에 곧바로 항생제를 먹었으면 될 일이었는데, 호미로 막을 일을 가래로 막은 셈이었다.

필자 경험으로 의학이 발달한 현대에도 작은 상처가 큰 위험으로 번질 수 있다.

카나본 경이 살았던 당시는 제대로 된 항생제도 없었던 시절이었다.

게다가 그때의 발굴 현장도 위생적이지는 않았으리라.

또한, 카나본 경의 체력이 그다지 좋지 않았다는 사실도 감안해야 한다.

앞서도 언급했지만 그는 젊었을 적 말과 자동차를 타다가 큰 사고를 당한 사람이었다.

즉, 모기에 물려서 생긴 작은 상처로 인해 충분히 사망할 수 있는 상황이었다.

'투탕카멘 미라의 저주' 설이 돌게 된 것은 카나본 경의 죽음 때문만은 아니다.

이밖에도 무덤 발굴과 관련된 사람들이 많이 죽었던 탓에 그런 소문이 퍼지게 되었다.

하지만 시선을 달리해보자.

몇백 명이 넘는 사람들이 발굴에 참여했으니 그중 후일 사고나 질병으로 죽는 이가 나올 확률은 높을 수밖에 없다.

만일 '투탕카멘 미라의 저주'가 사실이라면 가장 먼저 죽음을 맞이해야 할 사람은 발굴을 주도했던 하워드 카터였을 텐데, 그는 예순이 넘는 나이까지 장수했다.

○진짜 저주는 북극권에 있다

그렇다면 정말 고고학 유물의 저주는 없는 것일까?

있다고도 말할 수 있다.

가령, 고대의 유물에 남아 있는 (지금은 사라진) 세균이 고고학자를 비롯해 발굴 과정에 참여한 사람들을 공격할 수도 있다.

특히 극지방에서라면 충분히 실현 가능한 일이다.

북극권의 영구동결대에는 과거 탄저병이나 페스트 등의 전염병으로 죽은 사람들이나 극지방을 탐험하다 죽은 사람들의 시신이 전혀 손상되지 않은 채 얕은 땅속에 묻혀 있다.

극지방의 경우 땅을 조금만 파내려가도 얼음이 나오기 때문에 무덤을 깊게 팔 수 없다.

따라서 시신 위에 흙을 살짝 덮고 돌을 덮는 정도로 매장을 한다.

워낙 추운 지방이다 보니 그렇게 묻은 시신이라도 그대로 보존이 가능하다.

이런 무덤들을 발굴하다 보면 자칫 고대의 세균에 노출될 수도 있다.

뿐만 아니라 고고학이라는 학문 자체가 현장 발굴 작업을 꼭 필요로 하다 보니 각종 인명 사고가 발생하기 십상이다.

현장 발굴은 꽤나 위험한 작업이다.

땅을 파고, 동굴 같이 어둡고 깊숙한 공간에 들어가는 일이 다반사다.

한국에서도 발굴 현장을 항공 촬영하다가 추락사하거나 나무 위에서 떨어져 낙상으로 목숨을 잃은 분들이 계시다.

얼마 전에도 발굴 중이던 구덩이가 무너져서 인부 두 분이 생을 달리하시는 일을 목격했다.

이런 상황을 헤아려볼 때 '투탕카멘 미라의 저주'는 초연적인 신비가 아니라 고고학이라는 학문이 가진 현장성에서 비롯된 결과라고 봐야 더욱 적절하다.

○'미라의 저주'라는 말이 나오게 된 진짜 이유

'투탕카멘 미라의 저주'라는 설이 돌게 된 데는 당대의 역사적 맥락도 작용했다고 여겨진다.

당시 영국과 프랑스는 이집트를 사이에 두고 100년 넘게 경쟁을 하던 사이였다.

때로는 전쟁을 불사할 정도였다.

그 기원은 18세기로 거슬러 올라간다.

1798년 프랑스 나폴레옹 Napoleon의 부대가 이집트로 출병하면서 170여 명에 이르는 학자들을 데리고 가 이집트 유물을 대거 수집했다.

하지만 1801년 프랑스는 이집트 앞바다에서 영국 넬슨 제독 Admiral Nelson과 애버크롬비 제독 Admiral Abercrombie에게 패배하고 그동안 이집트에서 수집한 모든 유물을 영국에 건네줄 수밖에 없었다.

이때 빼앗긴 유물 가운데는 로제타석 Rosetta Stone도 있었다.

로제타석은 1799년 나폴레옹의 이집트 원정군이 나일강 Nile River 어귀의 로제타 마을에서 발견한 비석으로 서기전 196년 고대 이집트 왕 프톨레마이오스 5세 Ptolemaeus V(영어 Ptolemy V)를 위해 세운 송덕비의 일부였다.

검은 현무암에는 이집트어 Egyptian를 적은 신성 문자神聖文字 Hieroglyph 와 속용 문자俗用文字(민중民衆문자) Demotic, 그리스어 Greek를 적은 그리스 문자가 새겨져 있어 이집트 문자 해독의 열쇠가 되는 비석으로 세계사적으로도도 그 가치가 큰 유물이다.

로제타석은 아직도 영국 대영박물관에서 소장하고 있다.

두 나라가 각축을 벌인 끝에 1882년 영국이 이집트를 식민지로 삼게 된다.

그러나 40년 동안의 식민지 시절을 뒤로하고 1992년 이집트는 영국으로부터 독립한다.

카터가 '왕가의 계곡'을 발굴하던 때는 바로 이 무렵으로 영국, 프랑스, 신생국 이집트 사이의 경쟁이 극에 달하던 시점이었다.

와중에 카나본 경은 투탕카멘 무덤의 발굴 소식 보도 권한을 영국 <타임 Time>에만 내주었다.

세계적인 뉴스를 한 매체가 독점 보도하게 된 것이다.

영국 <타임>을 제외한 다른 나라 언론매체들은 <타임>의 특종 보도 독점을 배 아파할 수밖에 없었다.

이후 '미라의 저주가 있다', '수많은 사람들이 발굴로 인해 피해를 본다' 따위와 같은 흠집 내기식 기사 내지 '아니면 말고' 식의 보도가 줄을 잇는다.

즉, '투탕카멘 미라의 저주'는 근대 이후 이집트를 두고 쟁탈전을 벌이던 서구 열강 '그들만의 리그 A league of their own' 안에서 벌어진 해프닝 happening이자, 독자의 관심을 끌기 위하여 흥미 본위의 저속하고 선정적인 기사를 주도 보도했던 옐로저널리즘 yellow journalism(황색언론黃色言論: 보도에 관한 근본적인 기능, 취지나 윤리보다는 판매부수 등 영리에 집중하여 자극적, 선정적인 소재나 가짜 뉴스 등을 보도하는 언론사를 가리키는 비판적 용어)의 결과라고도 할 수 있다.

○'투탕카멘 미라의 저주'가 가져온 나비효과

카나본 경의 때 이른 죽음은 그 자신에게는 큰 비극이었으나 투탕카멘 무덤에서 발굴된 유물과 이집트에는 축복에 가까웠다.

우리는 '투탕카멘 무덤 발굴' 하면 하워드 카터의 공이라고 기억한다.

하지만 이 모든 과정에 자본을 댄 스폰서 sponsor(후원자)는 카나본 경이었다.

따라서 발굴된 유물에 대한 권리도 모두 카나본 경에게 있었다.

그는 10년이 넘는 기단 동안 투탕카멘 무덤 발굴에 전 재산을 투자했는데 거의 파산 직전까지 갈 만큼 자신의 모든 것을 바쳤다.

마치 하인리히 슐리만 Heinrich Schliemann이 고고학자를 고용해서 트로이 유적 Troy Runis을 발굴했지만 그가 모든 명성을 가져간 것처럼 말이다.

그런데 유물에 대한 소유권을 지닌 인물이 갑작스럽게 세상을 떠난 것이다.

물론, 상속자가 있기는 했다.

하지만 카나본 경의 딸 에블린 Evelyn은 당시 너무 어리기도 했고, 고고학을 직접 전공하기보다는 카터의 실력을 믿고 전적으로 그에게 일을 맡겼다.

숨은 조력자인 에블린은 1999년에 세계적으로 인기를 얻은 영화 <미이라>에서 당찬 여주인공인 에블린 카나한 Evelyn Carnahan이라는 캐릭터 character(특징물)로 오마주 hommage된다(대체 표현된다).

결국 투탕카멘 무덤 발굴과 관련된 일의 후속 처리는 하워드 카터가 맡아야 했다.

그는 분명 투탕카멘 무덤 발굴에 커다란 지분이 있는 사람임에는 틀림없었다.

하지만 카나본 경이 공식적으로 카터에게 유물에 대한 권한을 넘기겠다는 유언을 남긴 것도 아니었고, 카터의 애매한 신분도 문제가 되었다.

앞서도 언급했지만 카터는 고고학자로서 정규교육을 받은 사람도 아니었다.

다만 이집트 현지에서 발굴을 담당하던 숙련된 기술자에 가까운 사람이었다.

또한, 카터 개인적인 성정도 고집이 센 편이었기에 발굴된 유물을 둘러싸고 벌어지는 여러 충돌을 해결하기에는 역부족이었다.

때마침 영국의 경쟁국인 프랑스의 피에르 라카 Pierre Lacau(1873~1963)가 1922년 이집트 고대문물국(문화재위원회 같은 부서)의 대표를 맡으면서 카터의 유물 반출을 강력히 경계했다.

이집트 정부 역시 근대에 들어 서구 열강들의 침탈이 이어지는 가운데 수많은 문화유산을 약탈당했던 역사를 떠올리며 투탕카멘 무덤에서 발굴된 유물의 국외 반출을 강력히 막았다.

결국 이집트 정부는 카나본 경 유족에게 발굴에 들어간 비용 3만 6,000파운드를 보상해주는 조건을 제시하고, 이를 유족들이 받아들이면서 유물에 대한 권리는 이집트 정부로 넘어간다.

카나본 경이 약속했던 독점 보도 권한도 1925년 1월 종료됨으로써 투탕카멘 무덤 발굴에 대한 모든 소식을 전 세계 사람들이 알 수 있게 되었다.

이러한 결과를 생각한다면 '투탕카멘 미라의 저주 the Curse of Tutankhamum's Mummy'가 아니라 '투탕카멘 미라의 축복 the Blessing of Tutankhamum's Mummy'이라고 해야 맞지 않을까?

※출처

1. 강인욱 지음, 세상 모든 것의 기원, 흐름출판, 2023.

2. 구글 관련 자료

2025. 4. 28 새샘

'글과 그림' 카테고리의 다른 글

| 코핀과 스테이시의 '새로운 서양문명의 역사' – 5부 근대 초 유럽 - 16장 17세기의 새로운 과학 6: 그리고 모든 것이 밝아졌도다: 뉴턴, 16장 결론 (3) | 2025.05.02 |

|---|---|

| 심슨과 '아담의 마취' (4) | 2025.04.30 |

| 송월헌 임득명 "등고상화" (1) | 2025.04.25 |

| 코핀과 스테이시의 '새로운 서양문명의 역사' – 5부 근대 초 유럽 - 16장 17세기의 새로운 과학 5: 새로운 철학을 위한 방법: 베이컨과 데카르트 (0) | 2025.04.24 |

| 웰스의 비극과 마취제 특허 분쟁 (1) | 2025.04.22 |