새샘(淸泉)

단원 김홍도의 진경산수화1 본문

단원檀園 김홍도金弘道(1745~1806)가 금강산을 처음 해후한 때는 1788년 가을이다.

정조의 어명에 따라 선배인 김응환과 나란히 영동과 금강산 일대를 여행하며 사경寫景[경치를 묘사함]을 했다.

정조가 금강산의 아름다움을 그림으로 확인하고 즐기기 위해 김홍도와 김응환을 파견했던 것이다.

이때 정조가 김응환과 김홍도에게 "금강산과 네 군(단양·청풍·영춘·제천)의 산수를 그리라"면서,

각 고을에는 "특별히 음식을 제공하고 극진히 예우하도록 어명을 내렸다"고 한다.

당시 이런 예우가 없었다면 금강산 스케치여행은 힘들었을 것이다.

김홍도는 수십 일에 걸쳐 백여 폭의 초본草本[스케치]을 그렸고,

그 초본을 토대로 비단에 채색을 한 ≪금강사군첩金剛四郡帖≫을 제작한 것으로 추정된다.

안타깝게도 당시의 완성본임이 확실한 작품은 현재 전하지 않는 듯하다.

다만 김홍도 화풍과 닮은 화첩들이 여러 건 알려져 있지만, 만족할 만한 그림은 별로 눈에 띄지 않는다.

○금강산 여행으로 이룬 사생화법

≪금강산화첩金剛山畵帖≫의 <청심대淸心臺>는 대관령 오대산 입구에 있는 풍경 그림이다.

평창군 진부면 마평리에 있는 명소다.

조선초 강릉도호부사를 역임하고 상경한 양수에 대해 기생 청심이 보여준 사랑과 순절을 기리는 공간으로 알려졌다.

개울가에서 청심대를 올려다보면, 그림과 같은 구도가 그대로 잡힌다.

왼쪽 산과 오른쪽으로 난 길, 청심대의 선바위가 우뚝 솟은 벼랑, 강변 등의 모습이 정말 사진을 찍은 듯 세심하다.

김홍도는 카메라를 가지고 다녔나 보다. 실제로 그랬을 가능성이 높다.

다만 그때 사용하던 카메라는 지금 우리가 쓰는 것의 할아버지라 할 모델로 '카메라 옵스쿠라 camera obscura'이다.

다산 정약용이 이것을 직접 실험하여 '칠실관화설漆室觀畵說'이란 기록으로 남겨 놓기도 했다.

깜깜한 방(암실)에 구멍을 내고 볼록렌즈를 설치한 다음

일정거리에 하얀 스크린을 가져다대면 바깥 풍경이 거꾸로 비친다.

정약용은 그 비친 화면을 보면서 화가가 이 정도의 사실감을 표현해냈으면 좋겠다고 했다.

당시 김홍도가 서양화의 투시도법인 사면척량법四面尺量法[안쪽으로 들어갈수록 어둡게 표현되는 명암법과 대각선으로 비스듬하게 그리는 투시도법]을 잘 썼다고 했듯이,

카메라 옵스쿠라 같은 새로운 광학 기계도 잘 활용했을 가능성이 있는 것이다.

직접 실경을 사생해본 체험 이후, 김홍도의 그림에서 진경산수화를 비롯한 산수화가 차지하는 비중이 커졌다.

금강산 사생을 계기로 괄목할 만한 발전을 이루어 산수화의 표현 기량이 크게 증진된 것이었다.

그 기량을 바탕으로 김홍도는 꾸준히 병풍이나 화첩에 금강산을 그려냈다.

대표작으로 1790년대의 ≪금강팔경도병≫, <만폭동>과 <명경대>, 1795년에 그린 ≪을묘년화첩≫의 <총석정>,

1796년에 그린 ≪병진년화첩≫의 <영랑호>, <도담삼봉>, <옥순봉>, <사인암> 같은 작품이 있다.

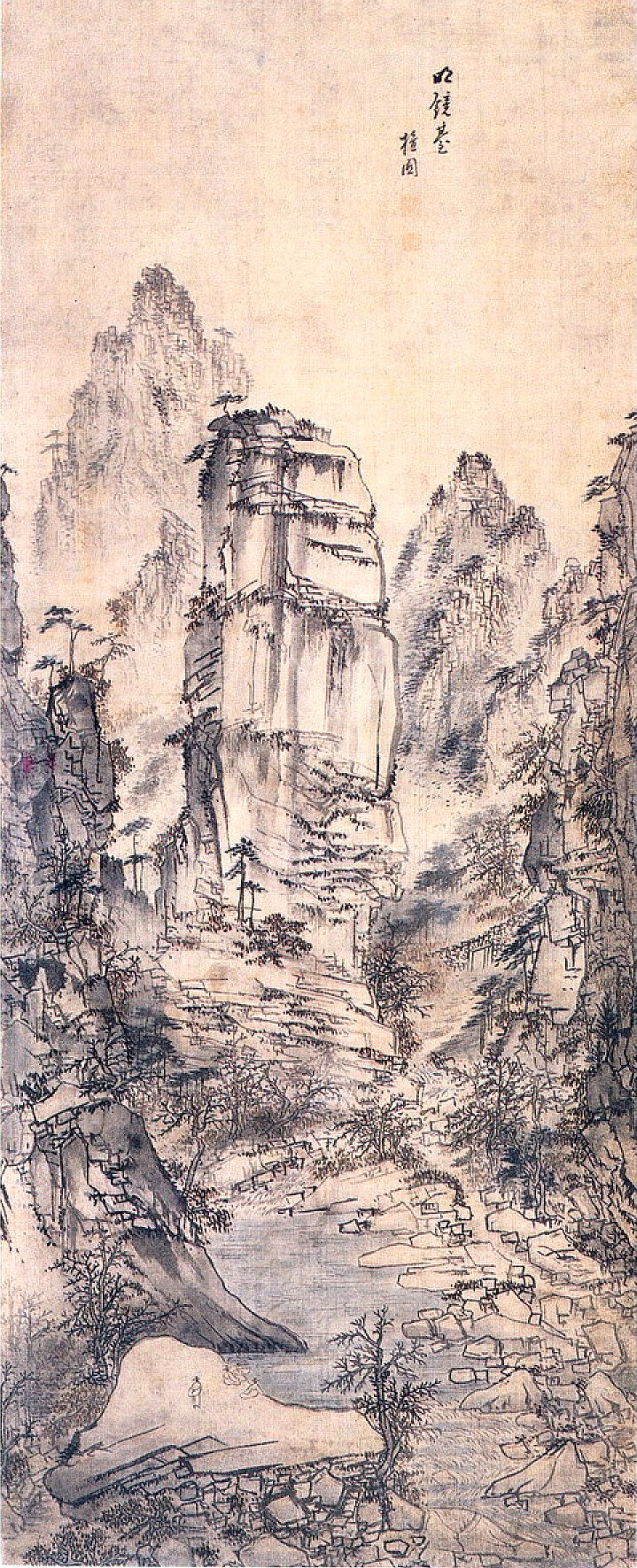

이 가운데 1790년대 작품인 <만폭동萬瀑洞>과 <명경대明鏡臺>는 김홍도의 금강산 걸작이다.

금강산을 다녀온 10년 뒤쯤, 스케치해 둔 것을 모본으로 그린 금강산도 8폭 병풍에서 분리된 듯하다.

내금강의 두 명소명승인 만폭동과 명경대를 그린 것이다.

만폭동은 '만 개의 폭포가 어울린 곳'이라 하는 내금강 중심 계곡이다.

중앙 아래 너럭바위에는 '봉래풍악 원화동천 蓬萊楓岳 元化洞天[봉래와 풍악은 금강산의 다른 이름이고,

원화동천은 만폭동의 다른 이름이므로 '금강산 만폭동'이란 뜻] '이란 양사언의 활달한 초서체 글씨가 새겨져 있다.

여러 사람을 수용할 수 있어 풍류터로 제격인 곳이다.

다시 말하지만 김홍도의 <만폭동> 그림은 걸작이다.

정면에 높이 솟은 바위가 만폭동의 금강대이고, 대향로봉과 소향로봉이 그 위로 솟아 있다.

금강대 왼쪽 아래 선바위가 표훈사 쪽의 청학대이다.

이런 조선시대 화가들의 눈은 지금의 카메라도 따라가지 못한다.

현장을 카메라로 찍으면 금강대 위로 선 소향로봉이나 대향로봉을 담기가 어렵다.

최소 7~8m 이상의 사다리를 놓고 올라가야 그림의 전경이 보일 것이다.

즉 김홍도는 아래위로 긴 족자 그림이라는 화면 형태에 따라 풍경을 과장한 셈이다.

이처럼 부감한 사생법과 바위를 표현한 짙은 먹의 적묵법에서 정선화풍이 영향이 엿보인다.

명경대는 염라대왕의 업경業鏡을 상징한다. 그 거울 앞에 서면 평생의 죄가 다 비치게 된다고 한다.

황천黃泉·지장봉地藏峯·시왕봉十王峯 등 명부세계의 이름을 딴 봉우리와 계곡들이 함께 있다.

아마 평생에 한번은 금강산에 가야 지옥에 떨어지지 않는다는 이야기가 나돌게 된 것은

바로 이 명경대 때문이 아닌가 싶다.

<명경대> 그림을 실경과 비교해 보면, 가운데 명경대 바위를 중심으로 구도나 형태가 실제 풍경과 거의 흡사하다.

카메라 뷰파인더에 담은 실경과 김홍도의 상하로 길게 세운 그림이 딱 맞아 떨어진다.

대체로 초점거리 35㎜ 정도의 광각렌즈이면 황천 못가 언덕에서 김홍도의 실경을 포착할 수 있다.

이런 김홍도의 사생화법은 정선보다는 그의 직접 스승격인 강세황이나 심사정의 영향을 크게 받은 것이다.

○진경 표현의 회화적 완성

1788년 금강산과 그 일대를 여행하며 터득한 사생 실력은 1795년 가을 작품 ≪을묘년화첩≫이나

1796년 봄 작품 ≪병진년화첩≫에서 그 진가가 발휘된다.

≪병진년화첩≫은 '단원절세보첩檀園折世寶帖'[세상에 비교할 데 없이 뛰어난 보배로운 단원의 그림책]이란

제목이 딸려 있을 정도다.

김홍도가 현풍현감에 해임되고 난 직후 홀가분한 마음으로 그린 듯,

단원식 산수화의 회화적 성숙미와 사경산수의 세련미가 한층 높아졌다.

≪을묘년화첩≫의 <총석정叢石亭>은 1795년 가을, 김홍도가 51세 때 김한태에게 그려준 화첩에 포함된 그림이다.

그림 왼쪽 위엔 단정하게 '을묘중추사乙卯仲秋寫 증김경림贈金景林 단원檀園[을묘년(1795년) 추석날 그려 김경림

(김한태의 자字)께 드림'이라 쓰고, 그 오른쪽에 음각도장 '심취호산수心醉好山水'[산수를 좋아하는 그 마음에 취함],

왼쪽엔 '김홍도金弘道' 도장을 찍었다.

이 그림을 받은 중인 김한태는 역관이면서 당시 한양의 염상(소금중계상)으로서

당시 노론계의 정치자금이 나온 돈줄이었다고 회자될 정도의 당대 거부였다.

따라서 ≪을묘년화첩≫은 김한태가 화원 김홍도의 스폰서였던 증거이기도 하다.

김홍도 말년의 살림살이까지 뒷바라지할 정도였다고 전한다.

이는 조선 후기 회화가 왕실이나 사대부가뿐 아니라

당시 부유한 중인이나 서민의 후원 아래 활발히 발전했음을 보여준다.

이런 환경에서 김홍도는 도화서 화원 출신이라는 틀 속에 머무르지 않고,

자기 그림을 주장하는 역량을 키울 수 있었던 것이다.

<총석정>은 1788년 스케치해 온 것을 토대로 화실에서 재정리한 그림이다.

짙은 먹부터 옅은 먹까지 농담을 조절해 그린 파도치는 모습, 그 위를 나는 물새들,

총석정 정자가 세워진 언덕의 솔밭 등이 잘 짜여 있다.

50대에 들어서자마자 아주 무르익은 그림의 경지 즉 화경畵境을 보여주는 작품이다.

육각형 돌기둥이 쭉쭉 내리뻗는 총석정 전경과 가을 바다의 싱그러움이 청록색 담채에 담겨졌다.

해금강의 백미인 총석정은 정말 장관이다.

현대 추상조각이 죽죽 서 있는 듯한 주상절리형 절벽과 돌기둥 풍경은 많은 화가들의 눈길을 사로잡았다.

정선이 1750년경에 그린 ≪관동팔경도≫ 병풍 중 <총석정>과 비교하면 김홍도의 그림이 확실히 부드럽다.

정선이 바닷가에 늘어선 선바위들의 높낮이를 다르게 표현한 반면,

김홍도는 총석의 돌기둥을 살짝 측면에서 본 듯, 깊이 있는 공간감 표현에 주력했다.

김홍도 진경산수화의 회화적 완성은 1796년 봄에 제작한 ≪병진년화첩≫(보물 제782호)에서 만나게 된다.

산수·산수인물·화조 등 20점의 보배로운 그림을 모았다는 '단원절세보첩'이라는 제목의 그림책이다.

<옥순봉玉筍峰>, <도담삼봉島潭三峰>, <사인암舍人巖>, <영랑호永郞湖>, <소림명월도疏林明月圖> 등

실경 산수 그림이 포함되어 있다.

병진년 봄에 그림 <옥순봉>은 관광 홍보책자의 옥순봉 풍경사진과 거의 흡사하다.

초점거리 35㎜ 광각 렌즈나 50㎜ 표준 렌즈의 뷰파인더에 그림과 똑같은 실경이 잡힐 정도이다.

가장 아름다운 각도를 잡는 안목과 눈에 보이는 대로 닮게 그리는 손의 사생력을 겸비한

김홍도가 자신의 최고 기량을 능숙하게 발휘한 작품이다.

그만큼 각진 주름의 바위와 벼랑, 솔밭, 물결 등의 필묵법에 실경의 현장감과 서정이 듬뿍 담겨 있다.

그림을 찬찬히 살펴보면, 아니 순간 스쳐보더라도 빠른 붓질의 착착 감기는 움직임이 삼삼하다.

톡톡톡톡 짧은 터치의 붓질을 반복하여 펼쳐낸 리듬감과

옅은 먹에서 짙은 먹으로 쌓아가는 미묘한 농담 변화가 절묘하다.

배를 타고 옥순봉에 가보면 현재는 충주댐이 들어서 바위 중턱까지 물이 차 있으니,

김홍도는 그림의 오른쪽 아래에 그려져 있는 배를 타고 그림을 그렸을 법하다.

<도담삼봉> 그림은 멀리 동쪽으로 치악산 쪽을 바라보는 언덕 위에서 내려다보며 그렸다.

그림과 똑 닮은 시점을 현장에서 찾을 수 있기 때문이다.

몇 년 전 충북과학고의 어느 교사가 필자가 발표했던 정선과 김홍도의 진경산수화법에 대한 글을 읽고

김홍도가 보이는 사물에 대해 정확하게 표현했다는 사실을 알게 되었다고 하면서,

이를 참작하여 풍화에 따른 자연의 변화를 연구하여 공모전에서 입상했다는 것이다.

카메라 옵스쿠라 도입기의 김홍도 그림, 그 후 20세기 전반 사진, 그리고 지금 모습을 비교하여

바위의 풍화 변화를 찾아내는 흥미로운 내용의 연구였다.

이런 과학적 연구가 가능할 만큼, 김홍도는 정확한 사생 능력을 발휘했던 것이다.

특히 그 지도교사는 <도담삼봉> 그림의 바위 기슭 모래톱에 나타난 변화를 읽을 정도였다.

현재 물에 잠기지 않았더라면, 김홍도의 <옥순봉> 그림 아래 모래톱 실경과 비교할 수도 있었을텐데....

※이 글은 이태호 지음, <한국미술사의 라이벌>(세창출판사, 2014)에 실린 글을 발췌한 것이다.

2020. 9. 7 새샘

'글과 그림' 카테고리의 다른 글

| '반인륜 범죄' 단죄한 뉘른베르크 법정 (0) | 2020.09.09 |

|---|---|

| 단원 김홍도의 진경산수화2 (0) | 2020.09.08 |

| 기록말살형(담나티오 메모리아이) (0) | 2020.09.02 |

| 코로나19, 시작은 달라도 끝은 '노인' 향한다 (0) | 2020.09.01 |

| 겸재 정선의 진경산수 표현방식 다섯 가지 (0) | 2020.08.30 |