새샘(淸泉)

단원 김홍도의 진경산수화2 본문

날카로운 진경산수화법 <소림명월도>

1796년작 ≪병진년화첩≫의 <소림명월도疏林明月圖>는 앞 글 '단원 김홍도의 진경산수화1'에 있는 실경 그림과는 또 색다른 풍경화다.

미술사가와 대부분 사람들이 모두 좋아하는 그림이다.

필자도 단원檀園 김홍도金弘道(1745~1806) 최고의 대표 작품으로 꼽는 데 주저하지 않는 편이다.

제목대로 듬성한 몇 그루의 잡목 숲이 어우러진 개울가 달 풍경을 포착했다.

잡목들은 봄물이 막 오른 느낌을 준다.

잔가지들이 막 움트려는 모습 속에 보름달이 걸려 있다.

얕은 먹에서 중간 먹, 그리고 짙은 먹으로 짧은 터치의 붓질이 반복되는 리듬감이 싱그럽다.

보름달이 뜬 하늘은 물을 칠한 듯 옅은 먹의 변화가 섬세하다.

나무부터 달까지 서늘한 공기감이 충만해 있다.

음력 이월 보름쯤의 봄밤을 이보다 더 아름답게 묘사한 서정시가 있을까!

실제 이 그림을 보면, 정말 근경의 나무 사이로 떠 있는 달이 아른거려 빨려들 듯하다.

붓의 움직임은 나무에서 보름달까지 마치 달빛이 공기를 가르며 흐르는 느낌을 준다.

엷은 먹을 자유자재로 구사하는 능력은 좋은 화가의 조건이기도 하다.

정선은 구현할 수 없는, 이러한 엷은 맛의 수묵과 담채 구사력이 바로 김홍도의 자랑거리다.

이처럼 섬세한 담묵 담채의 맛을 내는 비법은 종이에도 있다.

김홍도는 명·청대 죽지竹紙[어린 대를 연료로 하여 만든 중국의 얇은 종이] 계통의 최고급 화선지를 썼기에

담묵과 담청색 변화의 미세한 맛을 제대로 낼 수 있었을 것이다.

특히 <소림명월도>에 표현된 먹의 농담과 보름달 주변 옅은 먹의 톤 변화는 그 덕을 많이 보았다고 생각한다.

영조에서 정조로 내려오면 경제력이 발전하면서 화가들이 아주 질 좋은 먹과 종이를 선호하기 시작했다.

정선만 해도 중국제 종이를 거의 안 쓰고 조선 종이를 주로 사용했다.

조선 닥종이는 질기고 튼튼하다는 장점이 있지만, 그림 그리기에는 좀 뻐셨던 모양이다.

정선의 <인왕제색도>나 <박연폭포>을 떠올리면, 조선 닥종이가 짙은 농묵의 장점은 잘 살리지만,

엷은 담묵의 예민한 감각 변화에는 둔감한 편임을 알 수 있다.

하지만 명·청대 고급 화선지는 그게 가능했다.

김홍도가 좋은 물감, 좋은 종이를 여유롭게 쓸 수 있는 정조 때 살았던 것도 행운이었던 것이다.

<소림명월도>는 어디에서 그린 걸까?

이 그림의 위대함은 소재의 선정에서도 찾아볼 수 있다.

조선후기 진경산수화라고 하면 김홍도 이전과 이후를 포함, 대부분의 화가가 빼어난 절경과 명승, 고적 등을 그렸다.

이는 성리학적 이상을 꿈꾸는 자들이 선택하는 장소와 맞물려 있기 때문이다.

문인 사대부들의 성리학적 의식, 곧 자연을 벗하면서 수신하려는 명분에 걸맞는 멋진 풍광이

진경산수화의 대상이었기 때문이다.

그런데 <소림명월도>는 절경이나 명승을 그린 게 아니다.

그냥 담장 밖 평범한 개울가, 곧 생활에서 늘상 만났던 경치를 그린 것이다.

이처럼 일상의 풍경을 포착한 점은 김홍도의 풍속화가적 면모를 보여준디.

현실의 삶을 그렸던 풍속화가답게 실경도 명승이 아니라 생활하는 주변공간을 택해 유연하고 빼어난 붓질로 표현했다.

강세황이든 이규상이든 성대중이든 당대의 문인들이

김홍도를 입에 침이 마르도록 '신필神筆'로 칭찬했음에 충분히 수긍이 간다.

'하늘의 조화를 뺏고, 귀신이 그린 것' 같다.

1795년작 ≪을묘년화첩≫이나 1796년작 ≪병진년화첩≫에서 보듯이,

김홍도는 이렇게 필묵의 농담과 강약을 자유자재로 변주하는 탁월한 기량을 갖추었다.

아울러 맑고 해사한[말끔하고 깨끗한] 담채를 써서 서정적이면서도 감각적인 분위기를 연출한 점은

정조시절 문예계의 성격을 잘 대변하고 있다.

뿐만 아니라 서양미술사의 프랑스 인상파 화가들 못지않게 뛰어난 사생력을 보여준다.

특히 <소림명월도>와 같은 구도는 김홍도가 그림 속에 들어가 있지 않고,

마치 서양 풍경화처럼 그림 밖에서 본 근경의 나무를 화면 상하에 꽉 채워서 묘사한 것이다.

풍경을 포착할 때 근경의 나무를 크게 배치한 방법은 서양화법의 투시원근법 개념을 도입한 것이어서 주목된다.

조선 후기 김홍도의 독보적 근대회화성을 나타내기 때문이다.

관념적 산수화에 담은 현실미

김홍도는 연풍 현감 이후 예술관이나 회화 세계의 변화가 뚜렷하다.

이를 알려주는 화풍의 변화가 일단 풍속화에 두드러진다.

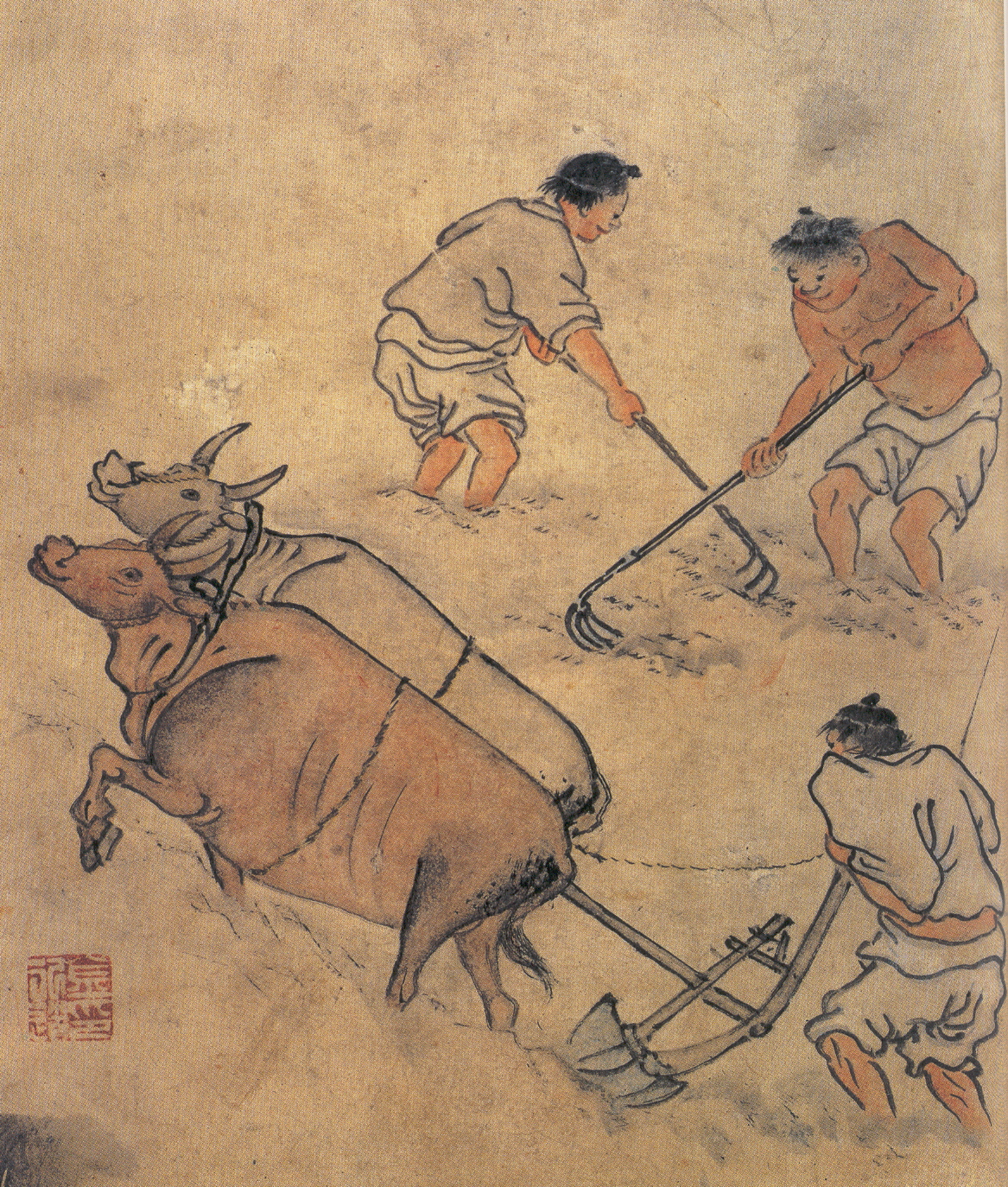

그 유명한 김홍도 30대 시절 작품, 즉 1770~80년대의 ≪단원풍속화첩≫ 속 <쟁기질>은 열심히 일하는 농부의 모습이다.

양팔을 겨드랑이에 꽉 붙이고 쟁기를 깊게 박아 땅을 뒤엎으려는 농부의 자세가 눈길을 끈다.

땅을 깊게 뒤집어 생산력을 높이려는 강한 의지를 드러낸 것이다.

소 두 마리가 이끄는 결이소[두 마리가 끄는 일소]는 강원도나 북쪽 지방에서 실제로 볼 수 있는 쟁기질이다.

그런데 50대 작품인 1796년 ≪병진년화첩≫의 <춘경春耕>(봄 논밭갈이)(일명 경작도)에서 쟁기질하는 농부는 마치 신선 같은 표정이다.

홀이소[한 마리가 끄는 일소]를 끄는 남쪽 지방식 쟁기질을 하는 농부는 일할 마음이 전혀 없어 보인다.

그냥 쟁기머리를 잡고 소가는 대로 졸졸 따라가는 무념무상의 표정이 역력하다.

강아지도 '할배 뭐해'라며 컹컹대는 듯하다.

이는 김홍도의 세계관이나 예술관이 50대에 접어들면서 크게 변화한 징후가 아닐까!

≪단원풍속화첩≫에는 나뭇짐 해온 아이들이 <윷놀이>로 나뭇짐 따먹기를 하는 그림도 있다.

나뭇짐은 두 개인데, 아이들은 넷이다. 현실을 사생한 것이다.

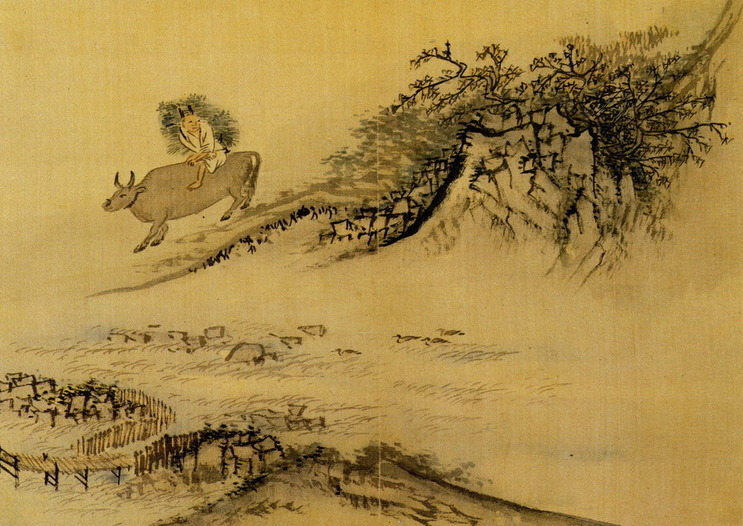

이에 비해서 현감을 지내고 난 후 1790년대에 그린 <기우부신도騎牛負薪圖>[나뭇짐 지고서 소 타고 가는 그림]는 현실과 거리감이 느껴진다.

나뭇짐 해오는 소년이 소를 타고 가다가 문득 개울의 오리떼를 바라보고 있는데, 소년 목동의 표정이 마치 선계의 동자 같다.

화면 속 강변의 운무는 살살 척척 부드럽고 섬세한 붓질로 완성되었고, 소년의 시선이 그 강변 운무의 여백을 채워준다. 그리고 소의 앞길도 사라졌다.

귀가하는 어린아이가 아니라 피안의 이상향으로 향하는 도인 같다.

이러한 변화 속에서 아쉬운 건 풍속화가 관념화되어 현실감이 떨어지는 점이다.

그림은 더할 나위 없이 세련되고 좋아지는데 말이다.

화면 구성이나 필묵 맛이 최고조에 이르렀다.

김홍도 50대의 회화적 성숙을 보여주는 걸작이다.

60대에 들어선 김홍도는 단원식 진경산수의 완성과 더불어 중국 고사도나 도석인물도에서도 회화적 세련미가 이루어진다.

'단구丹丘'라고 낙관한 주자의 <무이귀도武夷歸棹>나 도연명의 <오류귀장五柳歸庄> 등 8폭의 ≪고사도병풍故事圖屛風≫이 그 좋은 예다.

60대 들어 쓰기 시작한 아호 단구는 '신선이 사는 언덕'이란 뜻이다.

이 그림들을 보면 중국 명현의 삶을 조망하였음을, 나아가 그들을 이상으로 삼았음을 알 수 있다.

당대의 사회적 요구를 따르기도 했겠지만, 김홍도의 의식 또한 거기에 미쳤던 듯하다.

산세나 수목, 강변 풍물 등이 뚜렷하게 조선 산하의 이미지지로 재창조됐음이 눈에 띈다.

단원식 진경산수화풍이 중국 고사도와 습합習合[다른 학설, 교리, 예술양식을 절충함]된 양상을 잘 보여준다.

이런 경향은 궁중의 기념화에서도 찾아볼 수 있다.

1801년 수두를 앓던 어린 임금 순조의 쾌유를 기념해 그린 <삼공불환도三公不換圖>[전원에 사는 즐거움을 삼공의 높은 벼슬과도 바꾸지 않겠다는 그림]는 중국 한나라 고사도를 조선의 풍속도와 산수화풍으로 재해석한 그림이다.

궁중 기록화의 예를 따르면서도, 풍속화적인 요소와 진경산수화풍을 조합하여 새로운 회화 경향을 창출한 작품이다.

김홍도는 이런 산수·풍속화적 고사도나 궁중기록화 외에도 도석인물이나 화조·영모화에서 조선적 외모의 개성화풍을 구사했다.

김홍도가 마지막으로 남긴 산수화는 1805년 가을 12월에 그린 <추성부도秋聲賦圖>인데, 눈길을 끄는 명작이다.

절필 작으로 추정될 만큼, 김홍도 말년의 감수성과 잘 맞아 떨어지는 소재이기도 하다.

추성부는 송나라 시인 구양수가 가을을 읊은 시다.

가을 보름에 바람이 불어 나뭇잎이 떨어지고 나뭇가지가 부딪치는 소리가 들려, 구양수가 동자에게 무슨 소리냐고 물으니 동자가 바람소리라고 답했다.

그러자 구양수가 바람소리만이 아니고, 인생이 가는 소리라고 혼잣말 했던 고사를 그림으로 재해석해 그린 명작이다.

시는 좋은데 왜 하필 중국 사람의 시냐, 그것도 조선의 산수화와 풍속화의 형식을 완성한 김홍도가 인생의 끝자락에 왜 이런 그림을 그렸을까 하는 생각도 든다.

하지만 이는 조선의 문화가 지향했던 이념적 실상이기도 하다.

또 이를 통해 조선의 문화예술을 꽃 피우기도 했다.

김홍도는 구양수의 추성부라는 가을 시를 소재로 흘러가는 인생 속, 자신의 풍모를 표출한 것 같다.

단원화풍치고는 거실거실한 필치가 아주 스산하다.

까실한 갈필을 주로 써서 가을 달밤에 나뭇잎이 떨어지고 나뭇가지들끼리 부딪치는 소리를 그리며,

스스로 자기도 이제 갈 때라고 생각한 것일까.

그래서 이 <추성부도>를 김홍도의 절필작으로 꼽고들 있는 것이다.

※이 글은 이태호 지음, <한국미술사의 라이벌>(세창출판사, 2014)에 실린 글을 발췌한 것이다.

2020. 9. 8 새샘

'글과 그림' 카테고리의 다른 글

| 신화 속 전쟁 역사는 승리한 권력자가 조작한 기록에 불과하다! (0) | 2020.09.14 |

|---|---|

| '반인륜 범죄' 단죄한 뉘른베르크 법정 (0) | 2020.09.09 |

| 단원 김홍도의 진경산수화1 (0) | 2020.09.07 |

| 기록말살형(담나티오 메모리아이) (0) | 2020.09.02 |

| 코로나19, 시작은 달라도 끝은 '노인' 향한다 (0) | 2020.09.01 |