새샘(淸泉)

하남 이성산성 유적이 밝히는 삼국시대의 전쟁 본문

○석성이 남긴 흔적

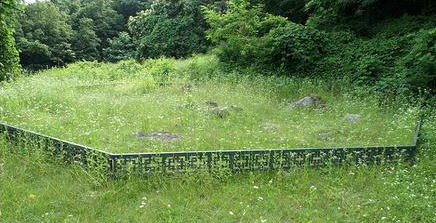

사적 제422호 경기 하남시 이성산성二聖山城 동문 터.

멀리 한강 일대가 한눈에 내려다보이는 탁 트인 구릉 가장자리로 6미터 너비의 바닥과 벽면을 감싼 석축이 보인다.

동행한 심광주 토지주택박물관장이 안쪽 바닥 면에 솟아 있는 2개의 문지공석門址孔石[기둥이 무너지지 않게 고정시키는 돌]을 가리켰다.

사각형의 큼지막한 돌에 원형 구멍이 이중으로 파여 있다.

1500년 전 이 돌에 고정된 커다란 나무문을 신라 병사들이 두 눈을 부릅뜨고 지켰을 것이다.

그는 "이런 모양의 돌구멍은 전형적인 신라 석성石城에서나 볼 수 있다"며 "산성 쌓기는 건축과 토목 기술이 융합된 당대의 원천 기술로, 축성 방식을 들여다보면 누가 쌓았는지를 알 수 있다"고 말했다.

단순한 교과서적 지식이 아니라 몇십 년 세월, 자신이 경험한 산지식이 응축되어 있는 그의 말에는 힘이 묻어있다.

그는 "기술은 시간을 절대 추월할 수 없다. 기술이란 때가 되어야 나타나는 것"이라고 말했다.

○신라 관직명 목간의 발견

1990년 7월 초 이성산성 1차 저수지 발굴 현장.

장마로 습한 현장은 자욱한 안개까지 깔려 시종 가라앉은 분위기였다.

3개월 동안 이어진 강행군으로 지친 연구원과 인부들은 말없이 땅만 팠다.

당시 50대 후반의 베테랑 작업반장 임철웅이 무거운 침묵을 깼다.

지표에서 2미터 깊이에서 한자가 적힌 나무 쪼가리[목간木簡]를 발견한 것이다.

소리를 듣고 뛰어온 당시 한양대박물관 책임조사원 심광주가 목간 글씨를 하나하나 확인했다.

해서체 달필로 쓴 간지干支[연대]와 관직명이 뚜렷하게 보였다.

3년 내내 학수고대하던 명문 자료를 처음 찾아낸 순간이었다.

심광주는 "산성 축성 시기와 주체를 파악할 강력한 증거를 얻은 것"이라고 의미를 부여했다.

목간에는 무진년戊辰年 간지와 남한성南漢城 지명, 도사道使 관직이 적혀 있었다.

저수지에서 고구려나 백제 유물은 없고 신라 것만 나온 사실을 감안하면 무진년은 신라가 한강 일대에 진출한 이후인 608, 668, 728, 788년 중 하나라는 것이 그의 견해다.

특히 도사는 신라 관직명으로 6~7세기 자료에 주로 나타나기 때문에 함께 출토된 토기 양식까지 고려하면 608년일 가능성이 높다는 것이다.

신라 진흥왕이 백제에게서 한강 유역을 빼앗은 지 50여 년이 지난 시점이다.

삼국통일로 나가는 길목에 있던 신라는 아마도 남한강을 지척에 둔 이성산성에 강력한 방어 진지를 구축했을 것이다.

신라 진평왕이 한강 유역을 순시하면서 이성산성에 묵었을 수도 있다.

목간에 적힌 남한성은 어느 곳을 가리키는 지명일까.

학계는 한강 이남에 있는 이성산성을 남한성으로 본다면 한강 이북의 광진구 소재 아차산성을 북한성으로 보고 있다.

실제로 아차산성에서 신라 연꽃무늬 기와가 여러 점 발견되었는데 이 중 '북한산성北漢山城'이라는 글자가 확인되었다.

고구려 군사 시설이던 아차산성이 삼국통일 이후에도 신라에 의해 계속 사용된 흔적이다.

목간의 출토 위치도 중요하다.

1차 저수지는 지층상 성벽을 처음 쌓을 때 함께 조성된 사실이 확인되었는데, 목간은 저수지 바닥에서 불과 1미터 높이에서 발견되었다.

이는 목간이 가리키는 연대가 이성산성이 축조된 시기와 근접해 있음을 보여주는 정황이다.

○누가 처음 성을 쌓았을까

발굴 조사 전 학계는 이성산성을 백제산성으로 봤다.

지금도 학계 일각에서는 백제로 보는 시각이 여전하다.

백제 왕도인 풍납토성, 몽촌토성이 이성산성에서 불과 5킬로미터 거리에 있는 데다 인근 미사리에 백제시대 마을 유적이 자리 잡고 있기 때문이다.

조선 시대의 정약용도 이곳을 백제의 하남위례성으로 추정했다.

백제설을 주장하는 쪽에서는 이성산성을 풍납토성 배후의 피란避亂 성 개념으로 보기도 하는데,

심광주는 풍납-몽촌토성을 세트로 보는 게 더 합리적이라고 말한다.

이성산성은 이들과 상대적으로 너무 멀리 떨어져 있기 때문이다.

그는 "30년을 발굴했는데도 백제 유물이 거의 나오지 않는 것을 간과해선 안 된다"고 지적했다.

8차 발굴 조사 보고서에 백제시대 토기로 지목된 유물도 나중에 오류로 드러났다는 것이다.

2000년에는 고구려 관직명 '욕살褥薩'이 적힌 것으로 추정되는 목간과 고구려 자가 출토되어 고구려가 이성산성을 처음 쌓았다는 주장이 제기되었다.

한강을 둘러싼 삼국의 경합을 재현하듯, 이성산성을 처음 축조한 주체를 둘러싸고 학계가 셋으로 갈린 셈이다.

그러나 유물과 유적이 가리키는 결론은 명확하다는 게 심광주의 지론이다.

토성土城 중심의 백제 산성과 달리 이성산성은 전형적인 석성이고, 수직으로 쌓아올린 성벽이 무너질 것에 대비해 삼각형 단면의 석축을 성벽 아래에 덧대는 보축補築이 발견된 것도 이곳이 신라 산성임을 보여주는 근거라는 것이다.

한성백제시대 왕성에 지어진 평지 도성이 하나같이 토성이었다는 사실도 빼놓을 수 없다.

심광주는 "신념처럼 믿는 것과 명확한 고고학 증거가 서로 다를 땐 역사적인 배경보다 기술에 더 주목해야 한다는 깨달음을 줬다"고 말했다.

이성산성이 처음 축조된 시기는 아직 명확히 규명되지 않았다.

그러나 출토된 유물 양식을 감안할 때 6세기 중반 이후에 지어진 것으로 추정된다.

저수지에서 나온 '짧은 굽다리 접시' 등이 553년에 건립된 경주 황룡사지 출토 토기와 비슷하기 때문이다.

이 시기 신라는 고구려로부터 한강 일대를 빼앗은 뒤 신주新州라는 행정구역을 설치했다.

학계는 신주를 다스린 행정 치소가 이성산성에 있었을 가능성이 높다고 보고 있다.

성벽과 건물들에서 보이는 제작 기법상의 변화를 토대로 삼국통일 이후인 7세기 후반~8세기 초반 대대적인 개축이 이뤄졌을 것으로 추정된다.

개축의 흔적은 성벽 발굴 조사에서 확연히 드러났다.

처음 쌓은 성벽에서 바깥쪽으로 4미터가량 떨어진 지점에 성벽을 새로 쌓아올린 사실이 확인된 것이다.

처음 쌓은 성벽은 ㄴ 자로 땅을 깎고 사각형 모양의 편마암을 쌓아올린 뒤 점토를 채워넣은 모양새였다.

개축 성벽은 돌과 흙으로 바닥을 다진 뒤 받침돌을 올리고 화강암을 쌓아올린 모습이다.

개축 성벽은 처음 쌓은 성벽보다 경사가 완만하고 견고한데, 외관에 좀더 치중한 인상을 준다.

이성산성에서는 9세기 초반 유물까지만 확인된다.

신라가 9세기 중반 이후로는 사실상 이성산성을 방치한 셈이다.

신라가 통일 이후 당나라와 전쟁을 벌이면서 672년 쌓은 남한산성 행궁터에서 확인된 주장성晝長城을 주로 활용한 데 따른 영향으로 보인다.

주장성과 이성산성 사이의 거리는 5킬로미터에 불과하다.

이성산성의 둘레는 1.6킬로미터이지만 주장성은 약 8킬로미터에 달한다.

성곽 규모는 일반적으로 전쟁 규모와 비례하는데, 신라가 대국 당나라와의 전쟁을 맞아 이전보다 훨씬 큰 규모로 성곽을 지은 것이다.

○9각, 8각 건물터의 비밀

이성산성에서는 현존하는 삼국시대 유일의 9각 건물터가 발견되었다.

현대 건축에서도 평면 9각형의 건물을 세우기는 쉽지 않다고 한다.

9각 건물터는 1989년 7월 직사각형 건물터 주변에서 토우土偶[흙으로 만든 사람이나 동물의 상]와 철마鐵馬 등 제의용 미니어처 miniature[실물과 같은 모양으로 정교하게 만들어진 작은 모형]가 발견될 즈음 살짝 윤곽이 드러났다.

그런데 뭔가가 이상했다.

주춧돌[초석礎石]의 배열이 직각이 아닌 둔각으로 꺾이는 양상을 보인 것이다.

심광주는 "아무리 주변을 파도 각도가 예상과 다른 방향으로 꺾여서 몹시 혼란스러웠다"며 "주춧돌을 모두 노출시킨 이후에야 평면 다각형 건물터임을 알게 되었다"고 말했다.

직사각형 건물을 기준으로 동쪽에서 9각 건물터가 나온 데 이어 반대편에서는 팔각 건물터가 발견되었다.

지금보다 정밀성이 떨어지는 고대의 측량 장비로 독특한 평면의 건물을 지으려면 그만큼 많은 공력이 들어갔을 것이다.

9각 건물 못지않게 드문 팔각 건물은 신라의 국가 제의 시설로 추정되는 경주 나정蘿井을 비롯해 용인 할미산성, 광양 마로산성에서 확인된 적이 있다.

일반적으로 팔각 건물은 일반 건물에 비해 격식이나 위엄을 강조한 특수 용도일 가능성이 높다고 본다.

독특한 형태의 다각형 건물들이 같은 공간에 나란히 지어진 이유는 뭘까?

심광주는 이 미스터리를 풀기 위해 온종일 머리를 싸매고 고민하다가 꿈에서라도 답을 찾을 수 있을까 싶어 9각 건물터에서 밤을 세우기도 했다.

그는 숫자 9에 담긴 상징성에 주목한다.

동양사상에서 짝수는 인간의 숫자, 홀수는 천계天界의 숫자로 통하는데 이 중 가장 큰 홀수는 9라는 것이다.

예컨대 불교 사찰에서 부처의 사리를 모신 석탑이 9층으로 조성된 이유이기도 하다.

다시 말해 9에 담긴 상징성을 감안할 때 9각 건물은 하늘에 대한 제의 시설이 아니겠느냐는 것이다.

군사 시설인 산성에 화려한 건축물로 치장된 천단天壇이 들어섰던 셈이다.

심광주는 "통일신라시대 들어 안정기가 지속되면서 방어 목적의 효율성보다 행정 치소로서의 화려함에 더 치중한 것 같다"고 분석했다.

삼국통일 이후 성곽 축성 방식이 외양상 화려하지만 실제 공격에는 취약한 형태로 변화한 것도 이를 뒷받침한다.

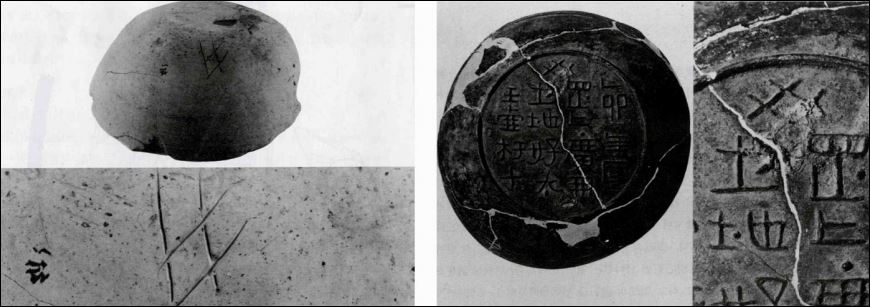

○#의 미스테리

1986년 9월 이성산성에서 발견된 자배기[아가리가 둥근 옹기그릇]는 바닥에 # 표시가 음각으로 새겨져 있었다.

토기를 불에 굽기 전 장인이 의도적으로 새긴 것이다.

그런데 흥미롭게도 비슷한 모양의 표시가 경주 호우총 토기 바닥에도 있었다.

장인을 식별하는 기호인지, 산지[가마]를 뜻하는 기호인지, 제의적 상징인지 등을 놓고 온갖 가설이 제기되었다.

소설가 최인호는 2004년에 출간한 ≪제왕의 문≫도 이 # 표시의 비밀을 쫓는 데에서 시작된다.

최인호는 이성산성 자배기 역시 호우총 토기처럼 고구려에서 만들어진 것으로 보고 관련 자료를 찾기 위해 중국 내 고구려 유적들을 답사했다.

#이 우물 정井을 뜻하는 표식으로, 생명의 원천이자 제의적 상징와 깊은 관련성을 갖는다는 추론도 있다.

○산성 발굴의 달인 심광주

심광주가 몸담고 있는 토지주택박물관은 LH 공사의 산하 기관이다.

LH 공사가 각종 대단위 택지 개발 공사에 들어가기 전 토지주택박물관이 택지지구 내 문화재 부존 여부를 조사한다.

아무리 사전 조사를 철저히 진행해도 개발 과정에서 어느 정도의 문화재 파괴는 불가피하다.

본래 문화재 보호를 업으로 하는 박물관 연구원들로서는 얄궂은 직업적 숙명이 에정되어 있는 셈이다.

한양대박물관을 거쳐 1991년 토지주택박물관에 들어간 심광주 역시 이런 점에서 적지 않은 내적 갈등을 겪었다고 한다.

그는 주말만 되면 혼자 배낭을 메고 문화재 현장들을 돌아다니면서 답답한 마음을 달랬다.

그의 주말 답사는 1994년 아차산 고구려 보루 유적의 실체를 처음 확인하는 데까지 이르렀다.

아차산 발굴 조사를 계기로 심광주는 남한 지역 고구려 성곽 연구로 박사 논문을 쓰는 등 산성을 일생의 연구 주제로 삼게 되었다.

그는 한양대 대학원생이던 1986~1990년 이성산성 발굴 조사에 참여했다.

당시 발굴단장은 김병모 한양대 교수였으며, 대학원생과 학부생 15명이 조사원으로 투입되었다.

심광주는 "성곽을 알고 발굴 조사를 진행했더라면 성곽 구조나 축성 기법과 관련해 더 많은 사실을 밝혀낼 수 있었을 것"이라며 아쉬워했다.

이성산성 발굴 조사는 현재진행형이다.

아직 산성 내부 시설들에 대한 규명이 온전히 이뤄지지 못했다.

다행히 이성산성은 9세기 중반 이후 계속 방치되면서 원형이 잘 남아 있는 편이다.

현재 발견되지 않은 중심 건물[관아]은 C지구 내 직사각형 건물터가 유력한 후보다.

C지구는 제의 시설인 9각형 건물터가 있는 D지구에 비해 고도는 낮지만 산성 중심부에 위치해 있다.

C지구에서는 문서 행정의 흔적을 보여주는 벼루와 휴대용 숫돌이 출토되기도 했다.

심광주는 "산성 내부를 추가로 발굴 조사하면 신라시대 당시의 건물 배치와 구조를 구체적으로 파악할 수 있을 것"이라고 말했다.

※출처:

1. 김상운 지음, '발굴로 캐는 역사, 국보를 캐는 사람들'(글항아리, 2019).

2. 심광주, '광개토대왕과 '#'의 비밀', 2019 제9기 달빛문화과정 강의교재 세상을 보는 창 인문학(토지주택박물관대학, 2019. 9.2)

2020. 12. 1 새샘

'글과 그림' 카테고리의 다른 글

| 코로나19 백신 비교 (0) | 2020.12.04 |

|---|---|

| 현동자 안견 "몽유도원도" (0) | 2020.12.03 |

| 아마존 열대우림에서 발견된 13킬로미터 길이의 1만 2천5백 년 전 선사시대 벽화 (0) | 2020.11.30 |

| 세 가지 반응 (0) | 2020.11.27 |

| 화이자와 모더나의 코로나19 백신 비교 (0) | 2020.11.20 |