| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||

| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |

| 27 | 28 | 29 | 30 |

- 체코

- 미국 요세미티

- 남인도

- 영국

- 프랑스

- 알래스카 크루즈

- 알래스카 내륙

- 알래스카

- 1ㄴ

- 노르웨이

- 일본 규슈

- 미얀마

- 중국 베이징

- 미국 하와이

- 울릉도

- 영국 스코틀랜트

- 미국 옐로우스톤

- 싱가포르

- 폴란드

- 하와이

- 오스트리아

- 영국 스코틀랜드

- 미국 알래스카

- 헝가리

- 독일

- ㅓ

- 러시아

- 미국 플로리다

- 스웨덴

- 덴마크

- Today

- Total

새샘(淸泉)

정황 "노적쉬취도", 김석신 "도봉도" "가고중류도", 강희언 "인왕산도" 본문

겸재 정선은 후대에 미친 영향이 꽤 컸던 것 같다.

그 이유로는 아마도 그 사람의 화보가 영향을 주지 않았나 생각된다.

나는 우리나라 화가의 판화를 만들어서 화보를 만들어 낸 일은 겸재 이외에는 본 적이 없다.

정조 때에 제작된 것으로 추정되는 겸재의 화보는 대개 흑백이고, 판화의 각刻이 그리 정밀하고 자세하지 않은 편이다.

한국전쟁 후 없어졌지만 진경산수는 거의 없고 시중에 유통되는 정형산수 같은 것이 많았으며, 구도 또한 간단하다.

이를 볼 때 후대 화인들 사이에서 유행했던 그림은 진경산수가 아닌 정형산수가 아닌가 생각된다.

그러나 실제 겸재의 화풍에 영향을 받은 특색 있는 후대 화가들 즉 정선파鄭敾派의 그림은 대부분 진경산수다.

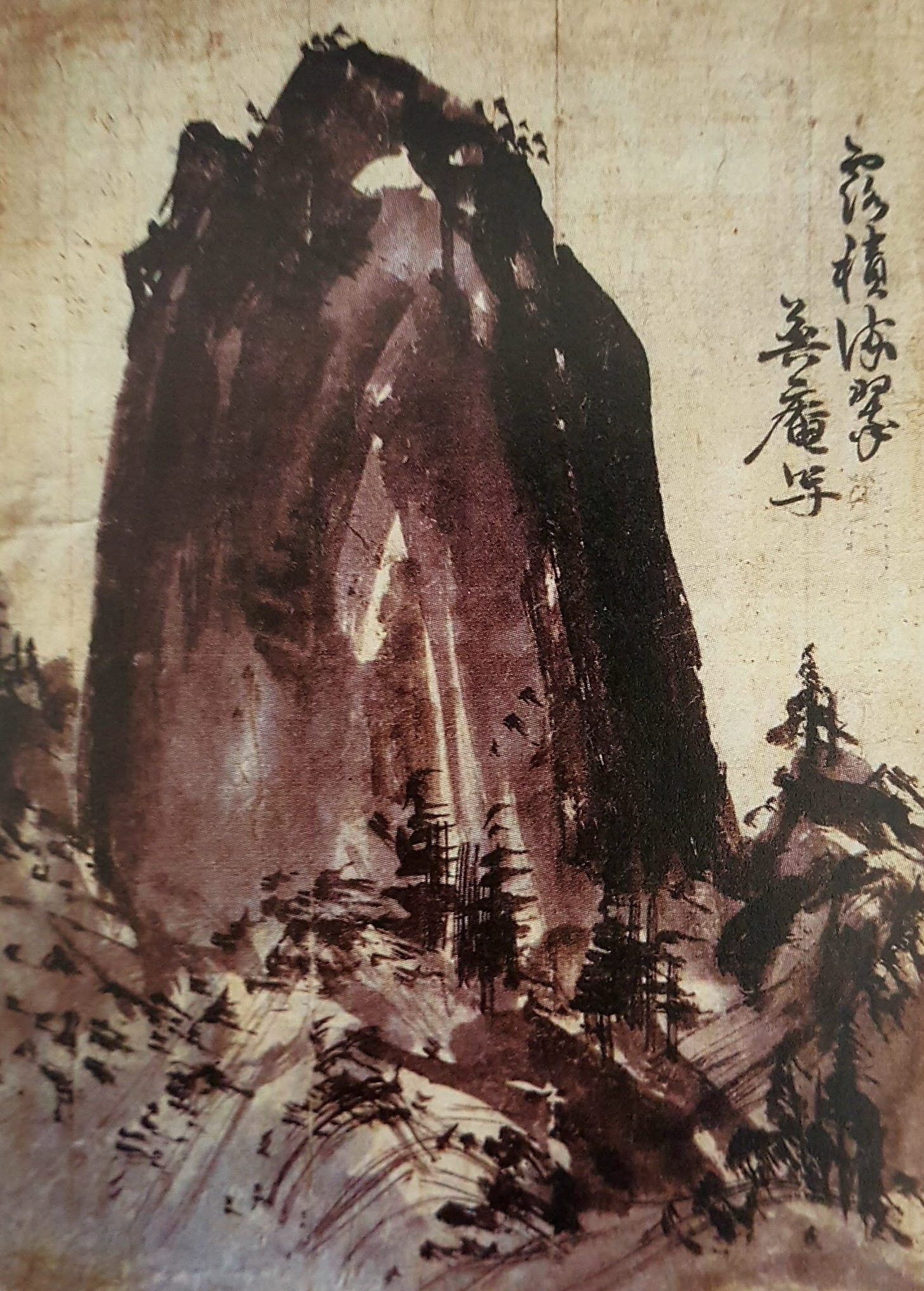

예를 들어 겸재의 손자 손암巽菴 정황鄭榥(1735~?)이 그린 <노적쉬취도露積淬翠圖>는 완전히 할아버지인 겸재의 진경산수 솜씨로서 정선파의 대표라고 할 수 있을 정도다.

<노적쉬취도>란 뜻을 알아보기 위해 인터넷을 비롯한 여러 자료를 찾아 보았지만 전혀 찾을 수 없었다.

그래서 새샘이 그 뜻을 다음과 같이 유추해 보았다.

'노적'은 그림 속 봉우리 모습과 닮은 화가 정황의 본관인 광주 유달산 노적봉露積峯을 말하는 것으로 보인다.

그리고 '쉬취' 한자를 각각 옥편에서 뜻을 찾아보니 '물들일 쉬淬'와 '산기운 취翠'가 가장 노적봉과 어울리는 것으로 생각되었다.

그래서 <노적쉬취도>를 <유달산 노적봉을 물들인 산기운을 그린 그림>이라고 해석해 본다.

개성 김씨 집안으로 김득신金得臣의 동생 초원蕉園 김석신金碩臣(1758~1816 이후)의 <도봉도道峯圖>도 완전히 겸재 풍이다.

아주 능한 솜씨의 작품으로서 이런 화가의 그림이 왜 세상에 전하는 것이 적은가 하는 생각이 들 정도로 잘 그렸다.

도봉 근처를 사생한 것으로 아마 그 당시 명류名流들을 따라 갔다가 그대로 사생한 모양인데 보통 실력이 아니다.

괴량감塊量感(표현하려는 물체를 덩어리지어 무게감이 느껴지는 것)을 일부 넣고 대부벽준大斧劈皴(산이나 바위를 그릴 때 도끼로 팬 나무의 표면처럼 붓으로 삐쳐 그리는 기법을 말하며, 붓 자국의 크기에 따라 대부벽준과 소부벽준으로 구분)이나 미점米點(수목이나 산수 등을 그릴 때 가로로 찍는 작은 점, 중국 송나라 미불米芾이 시작) 등도 찍어넣곤 했는데 역시 화면이 꽉 차 있다.

김석신의 또 다른 그림 <가고중류도笳鼓中流圖>는 강 중류에 배를 띄우고 피리 불며[피리 가笳] 북 치면서[북 고鼓] 물놀이를 즐기는 그림인데, 겸재의 절대준折帶皴(절대란 띠를 꺾었다는 뜻으로, 붓을 옆으로 뉘어 그은 뒤에 끝에 가서 직각으로 짧게 그어 마무리함으로써 붓 자국이 'ㄱ'자처럼 보이도록 한 필법) 같은 것이 벽을 치고 있기 때문에 정선파 그림으로 분류된다.

이곳은 지금은 사라진 한강의 동쪽 동호東湖에 떠있었던 전설의 섬 저자도楮子島 앞으로 추정하는 평론가가 있다.

이 사람은 화면 맨 아래쪽의 나무줄기가 흐드러진 곳이 저자도이고, 위쪽의 깎아지른 듯 우뚝한 바위는 남산이 끝나는 금호동의 응봉鷹峯 밑 선돌개라 부르는 입석포立石浦로 추정한다.

그림에는 입석포와 저자도 사이 한강 중류에 배 두 척을 띄워 모두 30명이 풍류를 누리고 있는데, 위쪽 입석포 중턱에 승려와 애를 업은 아낙네까지 구경하러 줄지어 서 있고, 아래쪽 저자도엔 두 선비가 미처 배에 오르지 못한 듯 담뱃대를 물고 물끄러미 쳐다보고 있다.

볕가리개(차양遮陽) 지붕까지 친 호화로운 선상 풍류의 주인공이 누구인지 또 언제적 놀이인지는 알 수 없지만, 군복을 갖춰입은 장수의 호위가 삼엄하니 아마도 어떤 재상 가문의 경사를 기념하는 연회가 아닌가 한다.

저자도는 중랑천이 한강과 만나는 삼각주로서, 금호동과 성수동 사이에 있었다.

그런데 서울시가 1967년 한강종합개발사업으로 현대건설에 압구정동 앞 한강 매립 허가를 내주면서 이 저자도의 토사를 모두 한강 매립에 사용함으로써 흔적도 없이 사라져 버린 것이다.

이 그림은 김석신의 <도봉도>와 같은 크기라서, ≪도봉첩≫ 화첩에서 뜯겨져 나왔을 가능성이 있으며, 그렇다면 1805년 이재학, 서용보 일행이 도봉산에서 산책하며 시회를 열었던 유람 때 그린 것이 분명하다.

담졸澹拙 강희언姜熙彦(1710 또는 1738~1784?)이 그린 <인왕산도仁王山圖>는 그림 위 오른쪽에 적힌 '도화도망인왕산挑花洞望仁王山' 즉 늦은 봄에 도화동에 올라 인왕산을 바라본 그림으로 겸재풍이 느껴진다.

화첩 앞에 '서序'를 썼는데 자신이 겸재 이웃에 살았다고 되어 있다.

배웠다고는 하지 않았지만 이 그림을 보면 영향을 받은 것은 분명하다.

<인왕산도> 그림은 미점과 부벽준斧劈皴 등을 혼용하여 나타낸 바위와 담청색의 색감, 소나무숲 수지법樹枝法[나뭇가지 그리는 법], 흑갈색의 미점 등을 보면 실경산수 화풍의 영향을 받았다.

이 그림의 가장 큰 특징은 하늘을 파란색으로 칠한 것이다.

파란색 하늘은 분명 서양화법의 영향으로 봐야 한다.

또한 그림 속의 약간의 원근투시법이 들어가 있는 점을 감안한다면 심증은 굳어진다.

하지만 강희언의 파란 하늘은 끝내 조선화단에 수용되지 않았다.

강세황은 이 그림의 위 왼쪽에 직접 다음과 같은 화평을 썼다.

“진경을 그리는 자는 그림이 지도와 같지 않도록 늘 경계해야 한다

(사진경자 매환이사호지도 寫眞景者 每患而似乎地圖)

그러나 이 그림은 충분히 사실적이고 또한 화가들의 여러 화법을 잃지 않았다

(이차폭기득십분핍진 차불실화가제법 而此幅旣得十分逼眞 且不失畫家諸法)"

이처럼 겸재를 배워서 성공한 정선파 그림들은 모두 진경산수라는 사실이 흥미로운데, 그런 면에서 본다면 겸재는 진경산수를 위주로 하는 산수화가인 것이다.

※출처

1. 이용희 지음, '우리 옛 그림의 아름다움 - 동주 이용희 전집 10'(연암서가, 2018)

2. http://www.daljin.com/column/1428(가고중류도 해설)

3. https://www.tongilnews.com/news/articleView.html?idxno=122650(인왕산도 해설)

4. 구글 관련 자료

2021. 6. 24 새샘

'글과 그림' 카테고리의 다른 글

| 외계인 (0) | 2021.06.28 |

|---|---|

| 노화의 종말 11 - 건강 장수 칠계명 중 7계명: DNA 손상을 막아라 (0) | 2021.06.25 |

| 1970년대 서울에서 발굴된 유적들 1: 발굴 양상, 그리고 강남 개발과 구제발굴 (0) | 2021.06.23 |

| 노화의 종말 10 - 건강 장수 칠계명 중 6계명: 몸을 차갑게 하라 (0) | 2021.06.21 |

| 감기가 코로나19를 예방한다 (0) | 2021.06.19 |