새샘(淸泉)

인류 역사를 움직인 치명적인 유혹 '실크" 본문

'옷이 날개'라는 속담이 있다.

좋은 옷을 입으면 사람이 달리 보인다는 뜻이다.

옷은 단순히 몸을 가리는 도구가 아니다.

옷은 때로 지위와 정체성을 표현하는 수단이다.

좋은 옷을 가르는 기준은 다양하지만 그중 손꼽히는 기준은 원단이 무엇이냐는 것이다.

오늘날에도 모피나 실크 silk(비단)로 만들어진 옷은 값도 비싸고 고급으로 취급된다.

특히 실크는 오래전부터 동서양 무역상들에게 고가의 명품 대우를 받으며 동서 문명 교류에 혁혁한 기여를 했다.

○비단길을 따라 물자가 이동하다

흔히 유라시아를 가로지르는 교역로를 '실크로드(비단길) Silk Road'라고 부른다.

실크로드는 19세기 말 독일 지리학자 페르디난트 폰 리히트호펜 Ferdinand von Richthofen(1833~1905)이 처음 사용한 말이다.

그는 해양을 통한 식민지 경쟁에서 밀린 독일이 추구할 수 있는 대안을 설명하기 위해 중국 대륙을 통한 무역로의 가능성을 주장했다.

그리고 자신의 견해를 뒷받침하기 위해 고대 중국에서 중앙아시아를 거쳐 인도로까지 물자가 수출되던 길을 실크로드라고 명명했다.당시 중국의 주요 수출 품목이 비단이었던 것에 착안해서 독일어로 '자이덴슈트라세 Seidenstrasse(Silk Road 비단길)'라고 불렀던 것이다.

당시 중앙아시아를 가로지르는 교역로는 길이 무척 험난했다.

또한, 바닷길 교역로의 경우에는 배에 비교적 많은 상품을 실을 수 있었지만, 내륙 교역로는 낙타의 등에 짐을 실어 날라야 했다.

따라서 가볍지만 고부가가치를 지닌 명품을 싣고 팔아야 수익이 났다.

향료나 비단은 이런 조건에 최적화된 상품이었다.

이제 실크로드라는 이름은 그 의미와 관계없이 세계 곳곳을 잇는 무역로를 가리키는 고유명사가 되었다.

○세계적인 명품, 중국 실크의 기원

실크의 기원은 몇천 년 전으로 거슬러 올라간다.

이미 신석기시대부터 중국은 물론이고 인도와 중앙아시아 등지에서 누에고치로부터 실을 뽑아낸 흔적이 보인다.

실크는 누에고치에서 뽑은 가늘고 고운 실인 명주실로 짠 광택이 나는 피륙이다.

누에고치는 오래전부터 곤충의 번데기인 단백질원 중 하나였다.

인류는 고치 안에서 번데기를 꺼내 먹는 과정에서 고치의 특성을 자연스럽게 파악하고 그것을 활용할 궁리를 했을 것이다.

하지만 야생 누에고치에서 뽑아낸 실은 끈적거리고 거칠어서 원단으로 가공하기는 쉽지 않았다.

실크가 명품의 위상을 갖게 된 것은 고치에게서 양질의 명주실을 뽑아내기 위한 양잠 기술이 발달하면서부터다.

중국에서는 일찍이 한나라 시절 양잠 기술이 최절정에 달했다.

비슷한 시기 신라를 건국한 박혁거세도 즉위 이후 "6부를 돌면서 양잠을 권했다"는 기록이 있다.

실크는 아름답고 고급스러운 원단의 상징일 뿐만 아니라 고대에 이미 의복 제작을 위한 전문화된 기술이 있었음을 뜻한다.

양잠 기술의 비법秘法(노하우 knwohow)을 유지하고 생산품의 품질을 관리하는 일은 국가의 주요 사업이었다.

그래서 고대부터 동아시아에서는 양잠을 관리하는 신에게 제사를 올리는 의식이 널리 발달했다.

조선시대에도 양잠이 잘되도록 기원하는 선잠제先蠶祭를 거행했는데, 왕비가 친히 행사에 참여해 직접 누에를 치는 의식을 치르기도 했다.

그런데 최근 고고학 발굴을 통해서 양잠의 신을 모시는 의식의 기원이 중원 지역이 아니라 중국 남서부 쓰촨(사천四川) 지역일 가능성이 제기되었다.

2021년, 쓰촨성 청두(성도成都) 인근의 싼싱두이(삼성퇴三星堆) 유적에서 다수의 유물이 발견된다.

국가적으로 대규모의 발굴이었기에 중국 국영방송에서 일주일 가까이 발굴 현장을 생중계할 정도였다.

3,000년 전의 제사터로 추정되는 이곳에서 툭 튀어나온 눈에 황금 마스크를 한 청동 신상이 다수 출토되었다.

청동 신상을 감싼 직물을 감정해본 결과, 명주실로 만들어진 실크로 판명되었다.

고대 이래로 쓰촨 분지에 살던 사람들을 '파巴 와 촉蜀 사람'이라는 뜻에서 '파촉巴蜀'이라 불렀다(촉나라의 '촉'이기도 하다).

여기에서 '촉蜀'자는 누에고치가 뽕나무를 기어다니는 모습을 형상화한 것이다.

또한 옛 기록에 따르면 촉나라의 선조를 '잠총蠶叢'과 '종목縱目'이라 일컬었는데, 잠총은 양잠을 관장하는 신을, 종목은 세상을 굽어보는 천리안을 뜻한다.

우리로 치면 단군에 해당하는 사람이 바로 양잠의 신이었던 것이다.

이처럼 문헌상으로만 기록되어 있던 내용들이 고고학 자료로 증명된 것이다.

○나라를 위기에 빠트리기도 하고 살리기도 한, 실크의 치명적인 유혹

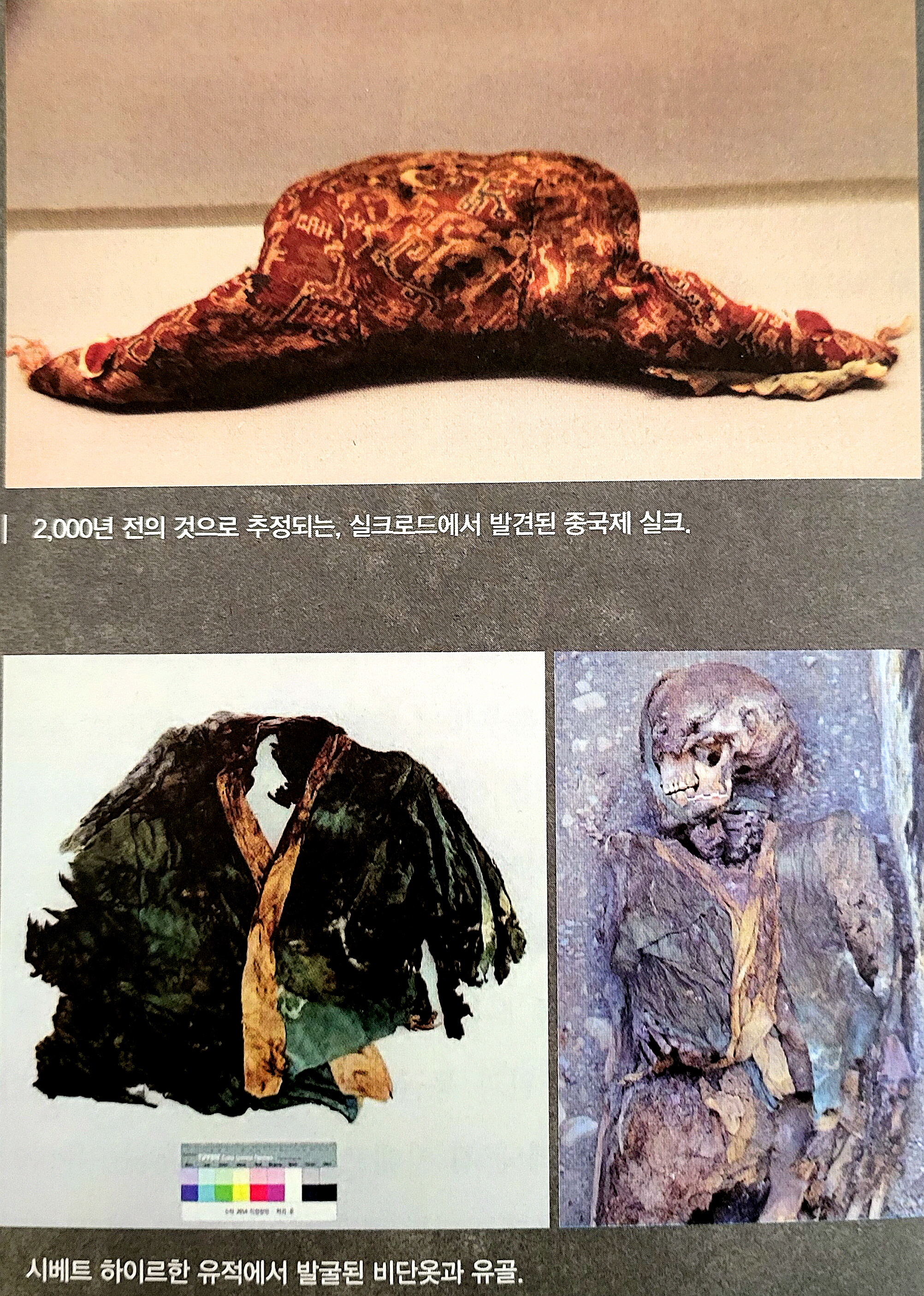

2017년, 국립문화재연구소와 몽골 고고학연구소는 몽골의 가장 동쪽 지역인 알타이 산맥 Altai Mountains 근처 시베트 하이르한 Shiveet Khairkhan이라는 유적에서 약 2,000년 전의 것으로 추정되는 중국제 비단옷을 입은 미라를 공동 발굴했다.

이 지역은 기후 조건이 좋아서 미라와 의복들이 종종 발견된다.

그전까지는 주로 혹독한 초원의 기후를 견디기에 적합하고, 말타기에 편안한 가죽옷들이 주로 발굴되었다.

그런데 이례적으로 전형적인 비단옷을 입은 미라가 발견된 것이다.

혹자는 비단옷을 입었으니 중국인이 아니겠냐는 오해를 할 수도 있다.

하지만 북방 초원 가운데서도 가장 깊숙한 지역까지 중국인이 와서 유목 생활을 할 리는 없었다.

중국제 비단옷을 입은 이 미라는 유목민들 사이에서도 비단옷이 널리 유행했음을 알려준다.

흉노가 지배하던 시절에 비단옷은 왕의 지위에 해당하는 선우單于와 귀족들만 입을 수 있었다.

하지만 이후에는 여염집 어린아이도 비단옷을 입었을 만큼 몽골 알타이 지역에서 비단이 널리 유행했다.

이는 중국의 실크가 매우 유명했다는 의미인 동시에, 흉노의 멸망을 암시하기도 한다.

황금보다 값비싼 실크를 몸에 걸친 상태에서 제대로 말을 타기란 어려웠을 테니 말이다.

중국에서 망명한 흉노 선우의 신하는 비단옷을 계속 입다가는 결국 나라가 망할 것이라는 눈물의 상소를 올리기도 했지만 소용없었다.

실크를 구입하는 데에 막대한 부를 소모하고, 전투력이 떨어진 흉노는 이윽고 유목 민족 특유의 야성과 힘을 잃어갔다.

실크에 매혹되어 국력을 상실한 사례는 서양에도 있다.

서기전 55년 로마 제국 Roman Empire은 이란계 유목 민족이 세운 고대 국가인 파르티아 제국 Parthian Empire과 벌인 카레이 전투 Battle of Carei에서 기록적인 패배를 기록했다.

이 전투로 인해 로마인 Romans 2만 명이 죽고 1만 명이 포로로 잡혔지만, 파르티아인 Parthians은 100명도 채 안 되는 사상자를 기록할 정도의 완패였다.

와중에도 로마인들은 파르티아인들이 두른 실크에 반해 이후 로마의 부를 탕진하는 결정적인 원인으로 작용한다.

역사적으로 실크는 중국을 대표하는 명품이었지만, 근대에 들어 그 위상을 일본에게 넘겨주고 만다.

근대 이후 중국의 양잠 기술이 서양에 뒤쳐지는 사이, 일본은 프랑스로부터 현대적인 양잠 기술을 전수받아 현대화된 실크 제품을 생산하기 시작한다.

이후 일본의 양잠 산업은 1920년대 일본 전체 수출량의 절반 가까이를 차지할 정도로 성장한다.

양잠 산업은 20세기 근대 일본을 대국으로 끌어올리는 원동력이었던 셈이다.

그 상징성을 근거로 2014년 일본은 근대 실크 산업의 산실인 도미오카(부강富岡) 제사장 製絲場(실크를 뽑는 공장)을 유네스코 세계유산으로 등재했다.

군사력이나 경제 제재 등 물리적인 힘을 가리키는 하드 파워 hard power에 대응하는 개념으로 소프트 파워 soft power라는 말이 있다.

강제력보다는 특유의 매력으로 상대를 사로잡는 힘이다.

광택이 흐르는 부드러운 천은 세계인들을 매혹했고, 이를 사고팔던 길은 동서 문명의 교역로를 뜻하는 고유명사가 되었다.

그러고보면 실크는 인류 역사에서 가장 그 기원이 오래된 소프트 파워의 상징이 아닐까!

※출처

1. 강인욱 지음, 세상 모든 것의 기원, 흐름출판, 2023.

2. 구글 관련 자료

2025. 2. 10 새샘

'글과 그림' 카테고리의 다른 글

| 코흐의 4원칙 (0) | 2025.02.11 |

|---|---|

| 해학반도도 (0) | 2025.02.09 |

| 코핀과 스테이시의 '새로운 서양문명의 역사' – 5부 근대 초 유럽 - 15장 절대주의와 제국(1660~1789) 3: 루이 14세의 절대주의 (2) | 2025.02.08 |

| 고대인들의 환경 적응력을 보여주는 바로미터 '석기' (0) | 2025.02.07 |

| 수술 전 외과의사의 소독을 시작한 리스터 (0) | 2025.02.06 |