| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||

| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |

| 27 | 28 | 29 | 30 |

- 하와이

- 미국 플로리다

- 알래스카

- 남인도

- 영국

- 일본 규슈

- 미국 요세미티

- 러시아

- 체코

- 싱가포르

- 프랑스

- 영국 스코틀랜트

- 미국 하와이

- 미국 알래스카

- 미얀마

- 헝가리

- 스웨덴

- 중국 베이징

- 독일

- 울릉도

- 영국 스코틀랜드

- 알래스카 내륙

- 오스트리아

- 폴란드

- 노르웨이

- 덴마크

- 1ㄴ

- 알래스카 크루즈

- ㅓ

- 미국 옐로우스톤

- Today

- Total

새샘(淸泉)

이야기가 있는 나무백과 34 - 목련 본문

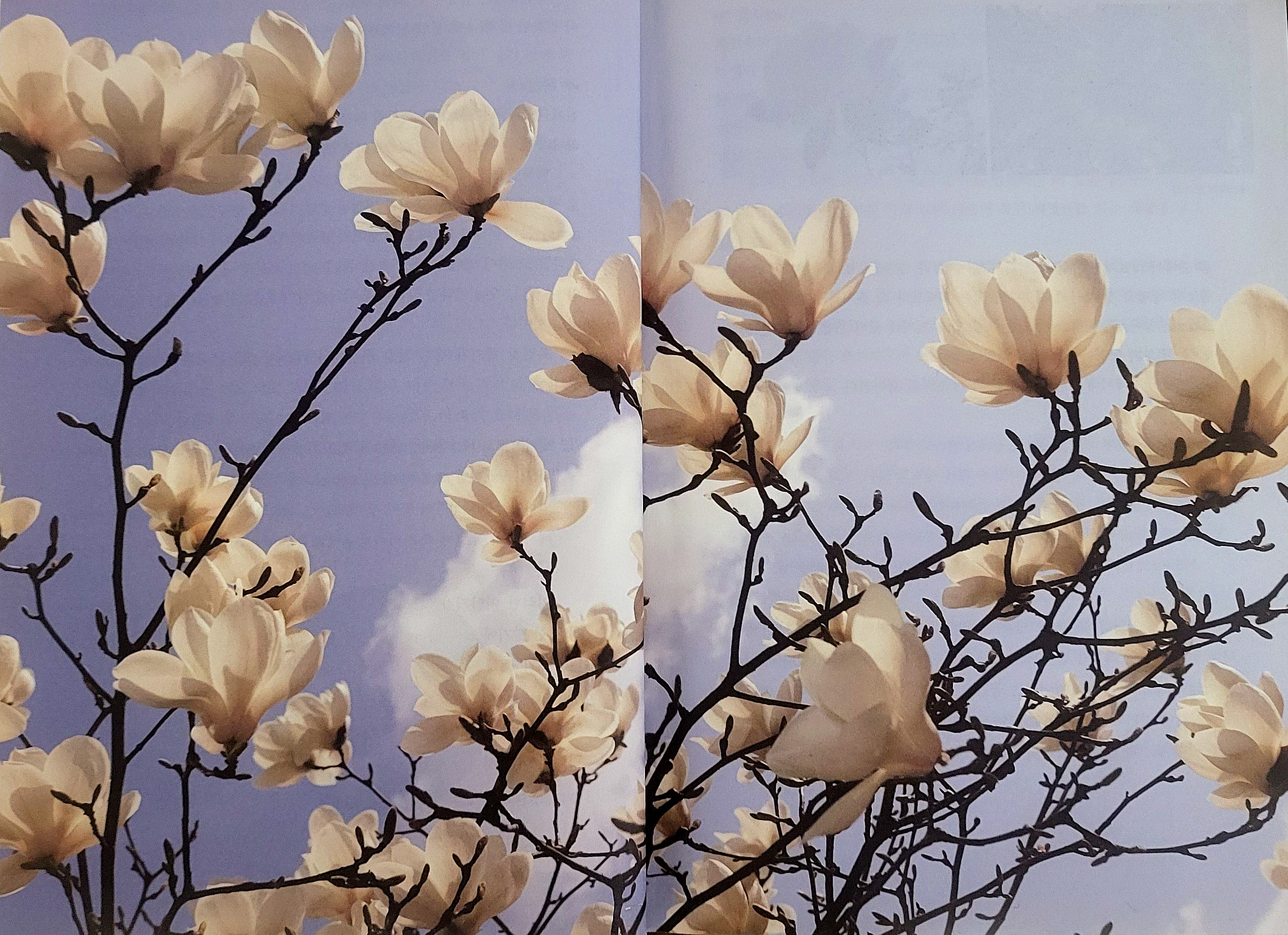

봄 기운이 살짝 대지에 퍼져나갈 즈음 잎이 나오기 전에 눈부시게 새하얗고 커다란 꽃을 피운다.

꽃봉오리가 피려고 할 때 끝이 북녘을 향한다 하여 북향화北向花라고도 하는 목련.

목련과 목련속에 속하는 갈잎 넓은잎 큰키나무인 목련木蓮은 나무에 핀 연꽃이란 뜻의 이름이다.

학명은 마그놀리아 코부스 Magnolia kobus, 영어는 magnolia(매그놀리아), 중국어 한자는 목련·신이辛夷·목란木蘭 등으로 쓴다.

필자가 목련 종류의 나무를 처음 본 것은 나이 서른이 훨씬 넘어서였다.

필자가 자란 산골에는 물론, 초등학교(당시에는 보통학교)가 있었던 면사무소 소재지 마을에도 없었고, 군청 소재지에도 없었던 것으로 기억하다.

중학교에 다니던 대구 시내에서도 목련 종류의 나무를 본 적이 없었다.

대구농림학교에는 좁은 면적이긴 했으나 수목원이 있었고 교재용으로 여러 종류의 나무가 모여 있었으나, 그중에 목련이 있었다는 기억은 없다.

이처럼 당시 목련이란 꽃나무는 무척 희귀한 존재였다.

꽃이 아름답고 열매로 묘목을 키우기 어려운 편은 아니었는데, 왜 이 나무가 널리 심어지지 않았는지 알 수 없다.

먹고살기에 바빠서 울타리 안에 목련 한 그루 심는 것이 분에 맞지 않는 치장이었기 때문일까?

목련 묘목을 키울 텃밭이 있다면 다른 먹을 수 있는 농작물을 심는 것이 당장의 문제를 해결하는 방편이라 생각했기 때문일까?

그러던 것이 1950년대 후반쯤이면 우리나라에서 목련의 증식이 거의 일반화되었고, 지금은 어디에서나 아름다운 목련꽃을 볼 수 있게 되었다.

꽃을 즐길 수 있는 생활수준에 올라섰다는 말일까?

아무튼 이 나무의 꽃을 흔히 볼 수 있게 된 것은 반가운 일이다.

○원시적인 꽃

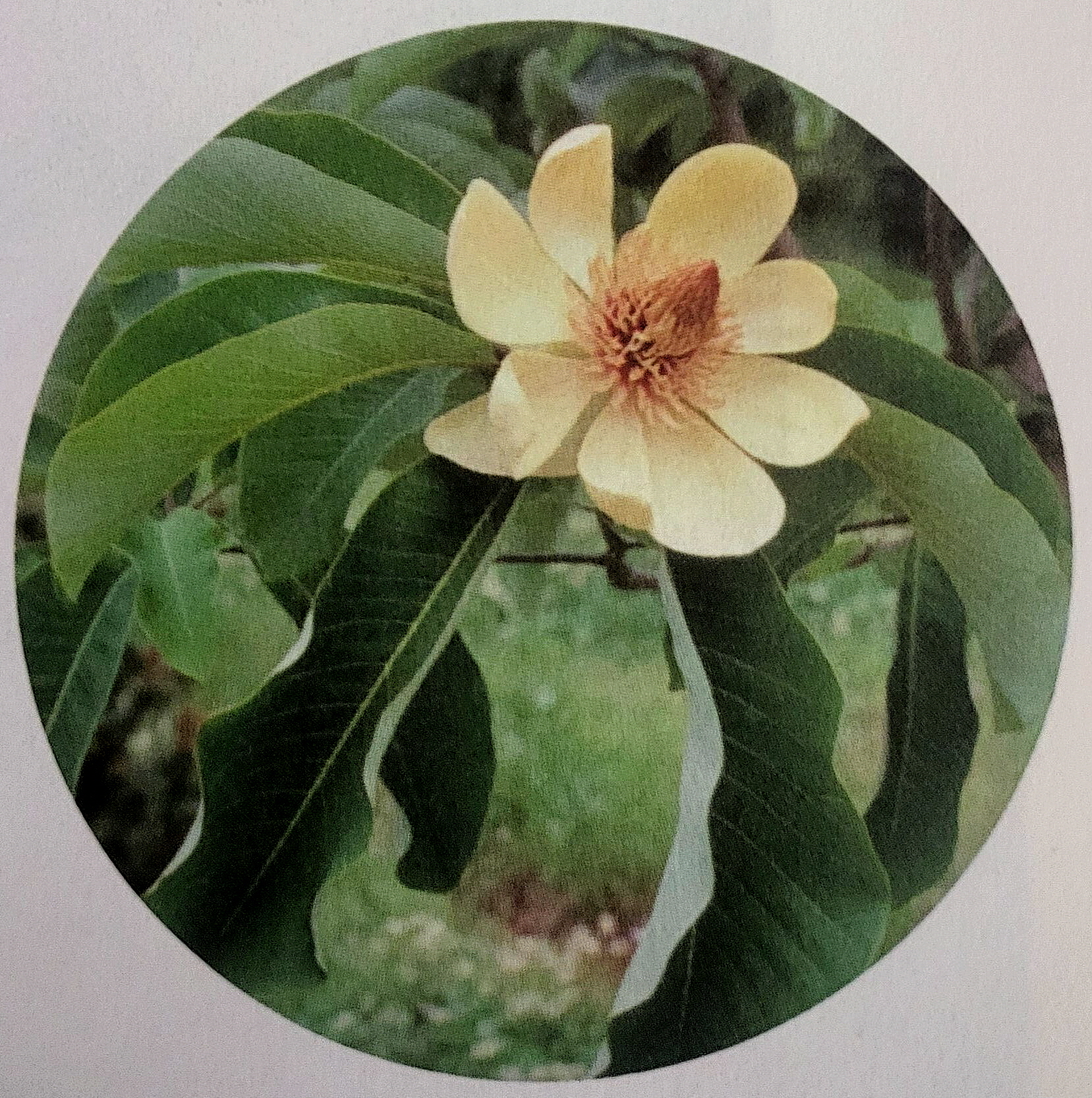

목련속 나무는 꽃이 크고 양성兩性꽃(양성화花: 수술과 암술이 함께 있는 꽃)이며 대체로 향기가 강하다.

꽃받침은 3장인데 종종 꽃잎처럼 보이기도 한다.

꽃잎 수는 6~12개이고 여러 개의 수술이 꽃대궁에 나선상으로 붙으며, 열매가 성숙하면 타원형의 것이 엉겨붙은 집합열매(집합과集合果: 여러 개의 꽃이 밀집한 꽃차례가 성숙해서 하나의 열매로 된 것)를 만들고 나무처럼 변한다(목질화木質化).

이것이 갈라지면 그 안에 든 붉은 씨(씨앗, 종자種子)가 나타나 가느다란 명주실 같은 끈에 달려 늘어지고, 바람이 불면 흔들리다가 끝내는 떨어지고 만다.

이것은 씨줄(종사種絲)이라고 하는 목련속 나무에서 볼 수 있는 독특한 모습이다.

약 35종의 목련속 나무가 북아메리카, 동아시아 그리고 히말라야까지 분포하고 있다.

우리나라 재래종 목련에는 함박꽃나무와 신이라고 불리는 목련이 있고, 그 밖에 백목련, 자목련, 자주목련, 일본목련, 태산목이 있다.

화석은 유럽과 그린란드에도 나타나며, 중생대 백악기와 신생대 제3기에 많이 나타난다.

백악기라 하면 약 1억 4천만 년 전에 시작되어 겉씨식물이 그 번성의 첫발을 내디딜 때이므로 목련속은 고대식물 즉 원시적原始的인 겉씨식물이다.

원시적 겉씨식물의 꽃은 여러 개의 심피心皮(잎이 변해 생긴 꽃의 암술을 구성하는 부분으로 밑씨를 생산하며, 암술머리와 암술대, 씨방으로 구성) 즉 다심피多心皮로 되어 있다.

즉 꽃잎, 수술, 암술 등 많은 꽃을 피우는 기관들이 서로 떨어져 있고, 이들은 약간 튀어나온 꽃자루가 달리는 중심축(화축花軸)에 나선형으로 배열되어 있다.

이러한 다심피는 소나무, 가문비나무, 잎갈나무(이깔나무), 개잎갈나무 등 속씨식물에서는 일반적인 특성이지만, 겉씨식물로서 다심피를 가진 목련류는 살아 있는 화석이라고 할 만하다.

겉씨식물(보통 바늘잎나무)은 넓은잎나무(속씨식물)보다 더 고대에 나타난 식물이다.

따라서 바늘잎나무를 닮은 넓은잎나무는 살아 있는 화석이 아닐 수 없다.

목련류 나무의 꽃가루 구조는 바늘잎나무의 꽃가루와 닮았다.

그뿐만 아니라 목련류 나무의 화석은 속씨식물 역사의 시작 즈음에 나타난다.

지난날의 환경에 알맞게 자라던 목련이 길고 긴 지질시대를 지나와서 이제 앞으로 얼마나 더 그들의 삶이 계속될지 두고볼 만하다.

긴 세월을 살아왔다면 앞으로의 시간은 그만큼 줄어드는 것이 생물이 지닌 운명이 아니겠는가?

아니면, 예외로 목련들이 계속에서 살아갈 것인가?

○백목련

쌀쌀한 겨울바람이 아직 담을 넘고 좁은 골목길을 지나가고 있을 때, 백목련白木蓮(영어 lilytree, 학명 Magnolia denudata)은 오는 봄을 기다리다 못해 먼저 정열의 불씨를 붙인다.

남몰래 나비의 흰 날개를 고이 접은 꽃봉오리는 소녀의 젖가슴처럼 부끄러움을 머금는다.

접힌 흰 구름의 부드러움이 원초의 껍질을 깨고 아직은 눈부신 햇살을 마실 때 수줍어서 말도 못 한다.

그 희고 흰 색은 태초를 뚫고 흐르는 젖빛보다도 더 윤이 난다.

해가 하늘 가운데 이르면 사람들은 이 백목련을 세상의 여왕이라고 했다.

가지 끝마다 하나하나의 영광이 오로지 한 뜻을 품고 먼 하늘만 바라본다.

백목련이 무엇이기에 가지 끝마다 한 마라의 흰 비둘기를 날려보내는 것일까?

흰 옥돌을 다는 것일까?

누구도 그 숨겨진 뜻을 읽을 수 없다.

백목련의 꽃봉오리는 모두 북녘을 바라본다.

사랑하는 임금님에 대한 변하지 않는 충절의 표현이라 한다.

신하들은 북쪽에 앉아 계신 임금에게 인사를 드린다.

그래서 이 나무를 북향화北向花라고도 한다.

꽃봉오리는 피기 전에 붓(필筆)을 가장한다.

모양이 붓을 닮았다.

글의 뜻이 꽃잎 안에 숨어 있는 것일까?

그래서 이 나무를 목필木筆이라고도 한다.

꽃 하나하나가 옥돌이라 해서 옥수玉樹라고 하는가 하면, 꽃 조각 모두가 향기이므로 향린香鱗(향기의 조각)이라고도 부른다.

옥돌로 된 산을 바라보는 것 같아서 망여옥산望如玉山이라 불리기도 하며, 눈이 오는데도 봄을 부른다고 해서 근설영춘近雪迎春으로도 표현한다.

목란木蘭이나 옥란玉蘭이라고도 한다.

꽃은 옥이고 향기는 난초라는 뜻이다.

사랑하던 아름다운 청년의 무덤이 북쪽에 있어서 그 모든 꽃봉오리가 북쪽을 본다고도 한다.

백목련은 중국에서 들어온 것으로, 닮은 것으로는 목련(신이辛夷 또는 산목련)이 있다.

목련은 우리나라의 산에도 있고, 제주도에 특히 많다.

백목련은 꽃잎 조각이 9개인 반면 목련은 6개여서 구별이 된다.

또 목련은 작은 가지가 더 초록색을 띠고 있어 구별할 수도 있다.

목련도 잎이 나기 전에 흰꽃을 피우는데, 이를 목필木筆이라고도 한다.

"목련꽃이 지고 나서 살구꽃이 난다(신이화진행화비 辛夷花盡杏花飛)"는 시의 한 구절은 이 나무의 빠른 꽃 때(화기花期)를 나타내준다.

목련꽃의 아름다움을 노래한 시가 많다.

다음은 당나라 시인 백거이白居易의 작품이다.

"꽃다운 애정과 향기로운 생각이 얼마인지 아는가 (방정향사지다소 芳情香思知多少)

집을 떠나서 산으로 들어간 스님이 세속을 떠난 것을 목련꽃으로 말미암아 후회하더라 (뇌득산승매출가 惱得山僧悔出家)"

목련꽃이 얼마나 아름답기에 스님의 마음을 설레게 할까?

필자는 백목련 꽃이 피게 되면 걱정이 앞선다.

너무 일찍 피기 때문에 변덕 많은 이른봄의 바람에, 또 밤공기에 애를 먹기 때문이다.

이 꽃이 오래 못 가는 것이 항상 섭섭하다.

두보杜甫의 시에 나오는 "목련의 첫 꽃이 이미 떨어지고 있는데, 우리는 더불어 젊지는 않구나(신이시화역이락 辛夷始花亦已落 황아여이비장년 況我與爾非壯年)"라는 구절은 영화榮華(귀하게 되어 이름이 세상에 빛남)의 덧없음을 이야기하는 것 같다.

목련꽃에는 암술이 긴 막대기에 나선상으로 많이 붙어 있는데, 암술은 잎이 변화한 심피로 보인다.

목련꽃은 많은 심피로 되어 있다.

○목란

현재 우리 주변에서 가장 화사한 아름다움을 보여주고 있는 것은 백목련과 우리나라 산에서 나는 신이辛夷라고 부르는 목련인데, 그중에서도 중국산 백목련이 앞서고 있는 느낌이다.

백목련을 중국 본고장에서는 옥란玉蘭, 목란木蘭, 목련木蓮, 목필木筆 등으로 부르고 있다.

그중 목란이란 이름을 보면, 1621년 왕상진王象晉이 쓴 ≪군방보群芳譜≫에는 "꽃잎이 9개이고 그 향기가 난초의 향과 닮아서 이러한 이름이 붙여졌다"라고 되어 있다.

그래서 목란이라고 하면 목본성(나무) 난초라는 뜻으로 받아들일 수 있다.

'연蓮'이란 글자가 들어가게 된 것은 그 꽃 모양이 흡사 연꽃 같아서일 것이다.

목련꽃 향기가 강한 것은 사실이나 다음과 같은 기록은 우리를 놀라게 한다.

"일반적으로 매그놀리아(목련)의 꽃은 향기가 강하므로 침실에 한 송이의 꽃이라도 두게 되면 그 방에 있는 사람은 그날 밤으로 죽게 된다. 그래서 미국의 인디언들은 태산목의 꽃이 필 때에는 그 그늘 아래서는 자는 일이 없다. 인도에서는 이 꽃 속에 죽은 아이의 혼백이 숨어 있다고 전해진다."

이런 이야기가 어느 정도 신빙성이 있는지 모르겠지만, 그만큼 태산목의 강한 향기에 계속 접하는 것은 피하는 것이 좋다는 것이다.

필자가 중학교(지금의 고등학교)에 다닐 때 중국의 유명한 여배우 이향란李香亂이 '목란종군木蘭從軍'이란 영화의 주인공으로 인기 절정이었다.

깊은 인상을 준 것은 '목란'이란 아름다운 예명을 가지고 등장한 점이다.

젊은 시절에는 이러한 매력적인 이름 하나가 우리를 끌어당겼다.

목란이 반드시 백목련만을 지칭하는 것은 아니다.

다만 백목련은 동양종 가운데서 대표적인 목련 중 하나라고 할 수 있다.

그 희고 또 흰 색깔이, 탄생한 원초의 생명에 첫 모금의 생명수가 되는 젖빛보다 더 윤기가 도는 그 색깔이 고결高潔, 청아淸雅, 한적閑寂과 같은 뜻을 담고 있기에 삶의 뜻을 파고드는 사람에게는 흠모의 상징이 될 수밖에 없었다.

이어서 중국 전국시대 초나라 굴원屈原의 시 '이소離騷(애타는 호소)' 일부를 뽑아본다.

"세월은 물살처럼 빨리도 흘러 내가 따라갈 수 없을 정도로구나 (율여약장불급혜 汩余若將不及兮)

세월이 나를 기다려주지 않을까 두렵다 (공년세지불오여 恐年歲之不吾與)

아침에는 산 언덕에서 목련꽃을 따고 (조건비지목란혜 朝搴阰之木蘭兮)

저녁에는 물가에서 향기 나는 숙망(풀 이름)을 캐노라 (석람중주지숙분 夕攬中州之宿奔)"

굴원은 물살처럼 지나가는 세월의 덧없음을 한탄하면서도 향기 나는 아름다운 꽃에 인생의 허무를 맡겨보는 품격 높은 인생관을 토로하고있다.

당나라 때 이태백李太白도 "하늘과 땅이라는 공간은 못 생명들이 잠시 머물다가 떠나고 마는 시간이 지휘하는 무대"라고 했다.

무대 위의 연기자가 두 번 다시 그곳에 설 수 없다는 것이 슬프지 않을 수 없다.

○씨줄(종사種絲)

목련속 나무의 붉은 씨앗은 콩처럼 생겼는데, 이것이 땅에 떨어질 즈음 명주실처럼 탄력이 있는 1센티미터 쯤 되는 실에 매달려 대롱대롱 흔들리면서 좀처럼 떨어지지 않는다.

흔들리고 또 흔들리다가 결국은 땅에 떨어지지만, 어머니 몸을 떠나기 싫어하는 목련의 씨앗은 어머니를 생각하는 아이의 지극한 사랑, 또는 아이에 대한 극진한 어머니의 사랑을 상징하는 것으로도 보인다.

씨앗과 그들의 고향인 집합열매의 몸을 연결하는 이 실을 씨줄(종사)이라고 하다.

지금 우리는 어버이와 자식 사이의 사랑이 목련 씨앗만큼 되는 세상에 살고 있는 것일까?

이러한 현상을 생물학적인 측면에서 생각해 볼 수도 있다.

늘어질 대로 늘어진 씨줄에서 흔들리던 씨앗이 강한 바람에 의해 절단되면, 씨앗은 그만큼 더 먼 곳까지 떨어져갈 수 있다.

모든 생물은 후손을 퍼뜨려 자신의 유전자를 남기려 한다.

널리 번식하고자 한다면 씨앗을 멀리까지 보낼 수 있는 전파 수단이 있어야 한다.

이를 위해서 목련에 씨줄이 발달하게 된 것인지 생각해 볼 만한 일이다.

목련의 씨줄을 닮은 것으로 연뿌리의 실이 있다.

연뿌리는 연근蓮根이라 해서 우리가 쉽게 접할 수 있는 식품 중 하나다.

연뿌리를 뜻하는 한자로 '연뿌리 우藕'자가 있으며, 연뿌리 속의 실을 연뿌리실(우사藕絲)이라 한다.

연뿌리를 자르면 두 토막 사이에 가는 실들이 이어져 있는데 이것이 연뿌리실이다.

멀리 떼어놓아도 그 실은 점성과 힘이 있어서 끊어지지 않는다.

연뿌리실은 옛날 사람들에게 부부간의 애정을 상징하는 것으로 비쳐졌다.

떨어지지 않겠다는 몸부림은 남녀간, 특히 부부간의 애정으로 연결되었다.

당나라 때 맹교孟郊의 시에 다음과 같은 내용이 있다.

"첩의 마음은 연뿌리 속의 실이옵니다 (첩심우중사 妾心藕中絲)

비록 끊어진다 해도 그 실은 여전히 이어져 있답니다 (수단유견연 雖斷猶牽蓮)"

목련 씨앗이 씨줄에 대롱대롱 매달려 있는 모습을 잘 관찰한다면, 사소한 곳에서 광활한 이 세상의 아름다운 질서를 발견하는 경험을 할 수 있다.

목련 씨앗의 실도 서로 떨어지기 싫어하는 애모의 모습으로 파악할 수 있다.

이러힌 사랑의 집착은 고대 식물들의 생리일까?

진화된 지금의 식물에서 이러한 것을 찾아보기 어렵다는 것은, 그 애정도 지금에 와서는 강렬하지 못하다는 뜻일까?

아무것도 아닌 듯한 일에서 우리는 큰 교훈을 찾아낼 수 있다.

우리가 자연을 사랑하고 보호해야 하는 이유 중 하나가 여기에 있다.

○목련낙화木蓮落花

목련꽃은 봄을 알리는 이른 꽃 중의 하나다.

이제 막 겨울이 갔다 싶어 창문을 열면 죄다 하늘을 쳐다보는 목련꽃 봉오리가 시야에 들어온다.

며칠 뒤면 피겠구나 하면 그날 오후에 벌써 반쯤은 피어버린다.

이른 봄의 따뜻한 기온은 목련꽃을 잠 들지 못하게 만든다.

따뜻한 온도에 그대로 참고 있을 수 없어 꽃을 피워버리는 것이다.

해가 지고 어둠이 오면 우리나라의 기후 특성상 일교차가 심해서 목련꽃이 멍들게 된다.

목련꽃은 온도에 무척 예민하다.

낮에 피게 해놓고 밤에 상처를 주는 심술궂은 온도의 장난에 목련꽃은 견디다 못해 파사락파사락 떨어져간다.

그 아름다움이 더 오래갈 수 있었더라면 하는 소망이 간절해진다.

아니, 길게 뻗는 아름다움이 아니라 오히려 순간의 아름다움에 족할는지도 모르겠다.

목련꽃이 길게 길게 피어 있다면 오히려 인간은 싫증을 느낄지도 모른다.

안타까워하는 때에 떨어져 내리는 것이 목련꽃이다.

목련이 처음 이 세상에 나타났을 때에는 낮밤의 온도가 비슷했을 것이다.

그때는 그대로 좋았다.

그러나 시간이 흐르면서 기온의 기복에 큰 변화가 왔고, 이러한 급격한 온도 변화는 고대 식물의 하나인 목련에게 즐거운 것이 못 되었다.

또한 중국 남쪽 따뜻한 곳을 고향으로 하는 목련이 추운 우리나라로 옮겨온 것도 문제가 될 수 있었다.

피었다가 떨어지는 목련꽃에 근심 섞인 사랑을 보낸다.

꽃잎 한 조각 한 조각 파사락파사락 떨어져 내리는 봄날은 그래도 목련을 위한 계절로 볼 수 있다.

우리나라의 봄바람은 사납고 쉴 줄을 모른다.

고요한 봄날이 적은 편이다.

그래서 꽃잎이 떨어지는 것을 재촉한다.

"바람이 가벼워서 꽃잎 떨어짐이 더디다(풍경화낙지 風輕花落遲)"는 중국 동진東晉 간문제簡文帝의 시구는 목련꽃이 피어 있다는 것은 바람 없는 화창한 날씨가 계속됨을 말해준다.

다음은 필자가 시은 시로서, 제목은 '목련의 낙화'쯤으로 해둔다.

"원초의 생명이 본능적으로

찾아가는 삶의 원류

팽만의 탄력은

목련 꽃잎에 덮여

뚝뚝 흐르는

짙지도 않고 엷지도 않고

투명하지도 않고

흐리지도 않은

구름보다 더한 순수에

꽃잎은 물들었다.

천사의 찬미가

송이송이 뽑아 올려

가다간 열리고 터지고

터지곤 파사락 떨어져

그다지 길지도 못했던

청춘의 시간에

지질시대의 생리가

흥건히 울고 말았다.

작열하던 태양의 열기도

이젠 믿을 수 없어

소멸의 아쉬움도 잊어버린

긴 역사는 이미

출범했는가

하지만 목련꽃은 약속대로 내년에도 내후년에도

이어이어 피어날 것이다."

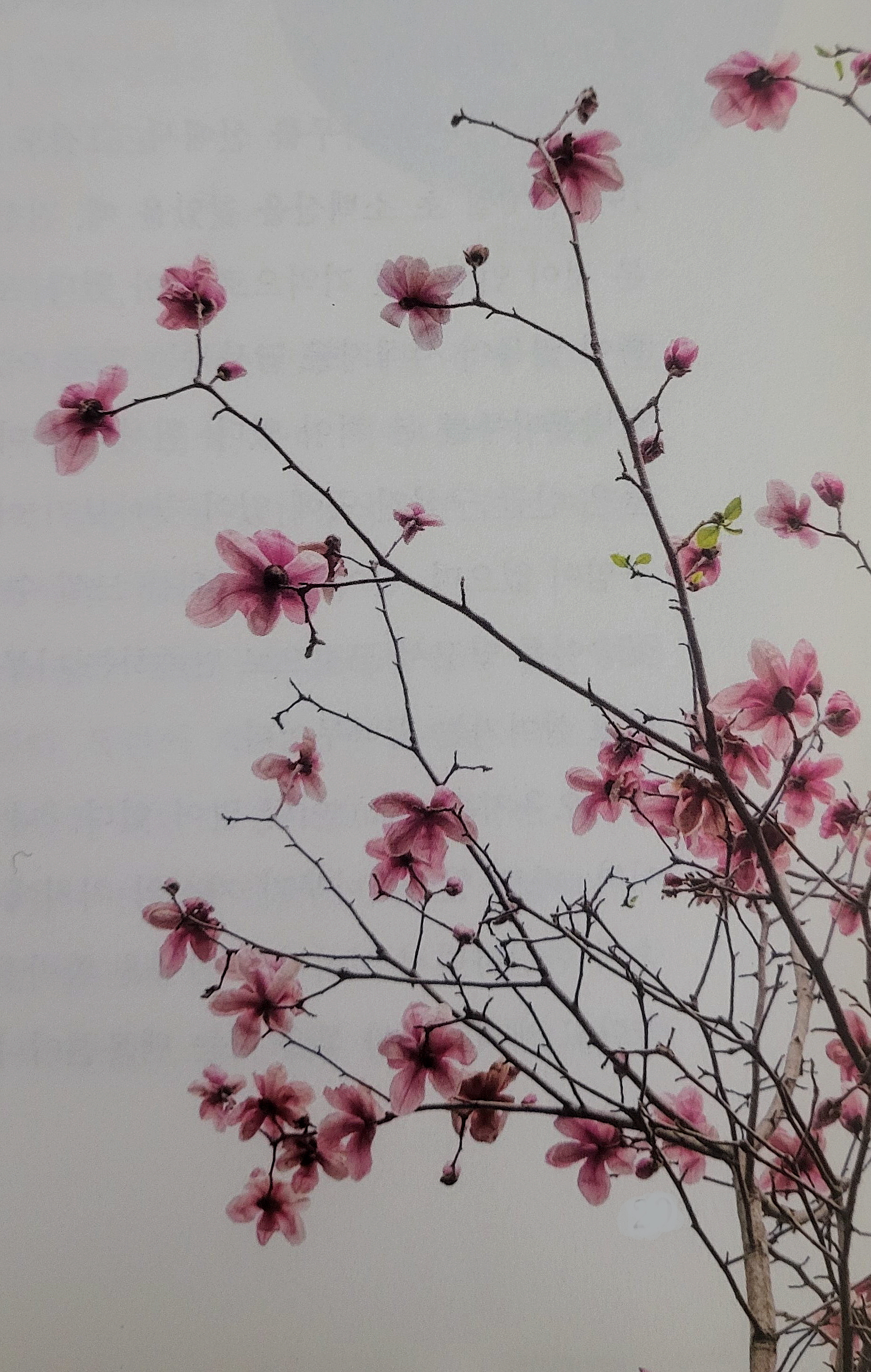

○함박꽃나무

백목련, 자목련, 목련은 많은 꽃을 달아서 화량花量이나 군무群舞라는 아름다움으로 우리를 유혹하지만, 천녀화天女花 또는 산목련이라고도 불리는 함박꽃나무(영어 Korean mountain magnolia 한국산목련) (학명 Magnolia sieboldii 마그놀리아 시볼디)는 몇몇 송이의 꽃만으로도 우리를 끌어당긴다.

함박꽃나무는 북한의 나라꽃(국화國花)으로 목란이라 부른다.

필자가 함박꽃나무를 산에서, 그것도 꽃 필 무렵에 만난 것은 몇 안 된다.

1992년 8월 초 소백산을 찾았을 때, 진한 잎 속에 숨어서 땅을 향한 함박꽃을 본 것이 인상적인 기억으로 남아 있다.

또한 몇 년 전 봉화군 석포면 석포 쪽에 열목어 서식지를 답사하는 도중, 어느 절간 부근에서 길가에 자라고 있는 함박꽃나무를 본 적이 있다.

원시적인 미를 지니고 있고 또 자라나고 있는 것들은 산골 구석진 곳에 있어 찾아보기 어렵다.

함박꽃나무는 무척 야생적이고 꾸밈이 없으며, 한여름의 더위를 느낄 수 없는 산골 찬물가에 잘 난다.

몇 개의 꽃송이를 달고서 그것으로 만족하는 나무다.

말하자면 가난도 넉넉한 것으로 알고 살아가는 꽃나무인 것이다.

'오유지족吾唯知足'이란 말이 있다.

"나 스스로 오직 만족함을 안다"라는 뜻이다.

바로 함박꽃나무가 자신의 처지에 만족하고 살아가고 있다.

불만과 부족에 한탄하면서 살아가는 인생을 함박꽃은 어떻게 바라볼까?

하늘의 공간이 좁다고 채워가면서 꽃을 다는 백목련이나 자목련을 함박꽃나무는 부러워하지 않는다.

대안정大安定을 자신의 분수로 알고 살아가고 있다.

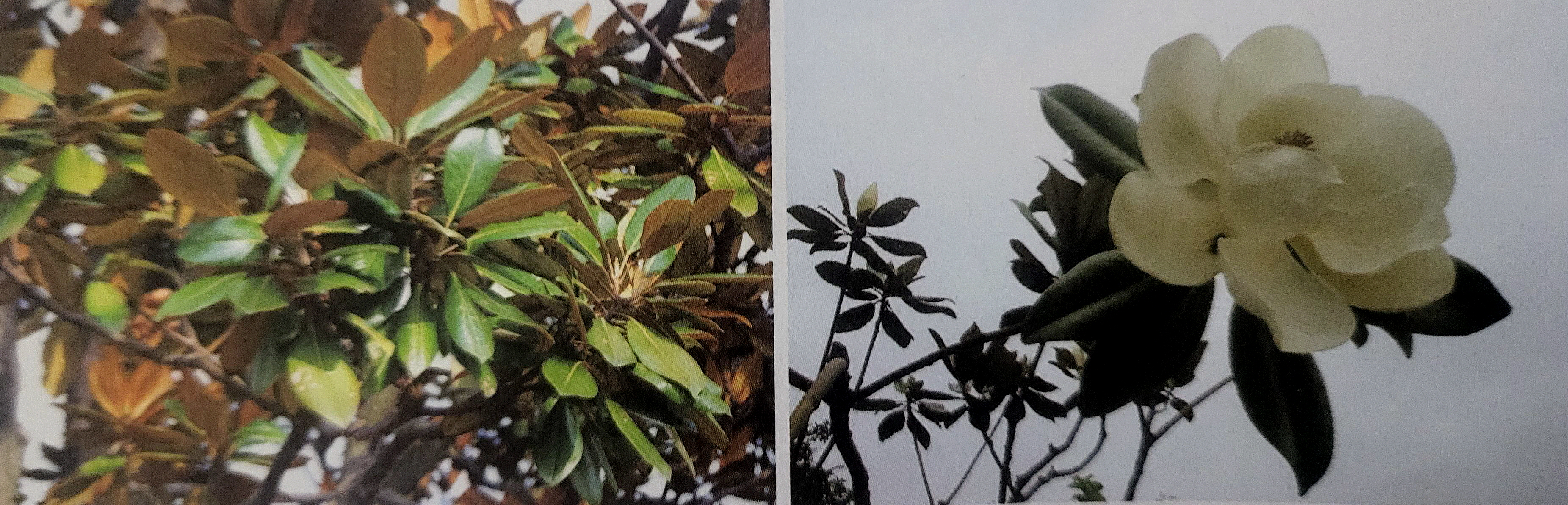

○일본목련

일본목련은 일본 원산의 목련으로, 일본 사람들은 이 나무를 '호오노기(朴の木)'라고 부르고 '후박厚朴'으로 쓰고 있다(우리나라에 늘푸른나무인 후박나무가 별도로 있다),

일본 목련은 잎이 큼직해서 잘 알아볼 수 있다.

줄기가 곧게 서고 높게 자라는 큰키나무다.

지리산 산흥소 쪽 산허리에 많은 일본나무가 자라고 있으며, 자람이 뛰어나 볼한하다.

나무 높이가 20미터에 달한다.

꽃은 잎이 나고 난 뒤 초여름에 피는데, 피는 꽃의 수는 적으며 가지 끝에 달린다.

꽃이 커서 지름이 15~30센티미터에 이른다.

향기가 있는 것은 목련류의 일반 속성으로 일본목련도 예외가 될 수 없다.

나뭇가지가 성기게 나고, 나무껍질은 회백색으로 평활한 편이다.

이 나무를 흔히 후박나무라고도 하는데, 그 이유의 하나는 껍질의 약효가 진짜 후박나무의 껍질과 비슷하다는 점에 있다.

잎이 길이가 20~40센티미터에 달해서 일본 사람들은 음식, 특히 떡이나 주먹밥을 이 나무의 잎으로 쌌다.

이렇게 하면 잎의 은은한 향기가 음식 안으로 스며들어 가는데, 이 잎을 박엽朴葉(호오바 ほおば)이라 해서 팔기도 한다.

목련속 나무의 겨울눈은 얼핏 붓을 닮은 모습인데, 그래서 앞서 말했던 것처럼 목련을 목필木筆이라 부르기도 한다.

목련의 겨울눈, 즉 목필은 약으로 이용된다.

목련속 나무는 주로 꽃을 보기 위한 조경수로 이용되지만, 일본목련의 경우 큰 나무를 얻을 수 있고 재질이 연하며 뒤틀림이 없고 치밀해서 가공하기 좋은 목재를 생산하기 위해서도 심는다.

목재의 기후 변화에 의한 수축이 거의 없고 갈라지는 일도 없어 그 용도가 매두 다양하다.

나무껍질은 위장을 튼튼히 하고 담을 제거하는효과가 있다.

일본의 나무 문화와 관련이 깊다.

일본목련은 신비스러운 나무라는 느낌을 넉넉히 풍겨주고 있다.

붉은 씨앗이 실에 매달려 흔들리는 것도 목련속 나무의 공통적인 전통을 이어받은 것이다.

한편 1970년대 뉴질랜드에서 육종한 목련 품종으로 빨간꽃이 피는 작은키나무인 불칸 Vulcan 목련 Magnolia 'Vulcan'이 있다.

봄철에 진한 루비빛 빨간색으로 풍성하게 피는 꽃이 아름다우며 꽃잎의 안쪽까지 붉게 물든다

캠벨목련 Magnolia campbellii과 자목련 Magnolia liliiflora의 교잡종이다.

※출처

1. 임경빈 저, 이경준·박상진 편, 이야기가 있는 나무백과 2, 서울대학교 출판문화원, 2019.

2. 구글 관련 자료

2025. 2. 14 새샘

'동식물 사진과 이야기' 카테고리의 다른 글

| 이야기가 있는 나무백과 36 - 목서 (0) | 2025.02.28 |

|---|---|

| 이야기가 있는 나무백과 35 - 들메나무 (1) | 2025.02.21 |

| 이야기가 있는 나무백과 33 - 모과나무 (0) | 2025.02.09 |

| 이야기가 있는 나무백과 32 - 메타세쿼이아 (1) | 2025.02.05 |

| 이야기가 있는 나무백과 31 - 매실나무 (1) | 2025.01.29 |