| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||

| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |

| 27 | 28 | 29 | 30 |

- 덴마크

- 1ㄴ

- 알래스카

- 프랑스

- 오스트리아

- 중국 베이징

- 알래스카 크루즈

- 폴란드

- 미국 플로리다

- 하와이

- 영국 스코틀랜드

- 싱가포르

- 일본 규슈

- 러시아

- 독일

- 미국 하와이

- 영국

- 알래스카 내륙

- ㅓ

- 체코

- 미얀마

- 스웨덴

- 헝가리

- 미국 알래스카

- 노르웨이

- 미국 옐로우스톤

- 남인도

- 울릉도

- 영국 스코틀랜트

- 미국 요세미티

- Today

- Total

새샘(淸泉)

이야기가 있는 나무백과 35 - 들메나무 본문

나무가 단단하고 질겨서 도리깨를 비롯한 농기구로 널리 쓰였다.

껍질은 진피秦皮라 하여 안약으로 이용되었다.

서양에서도 쓰임이 많아 유럽의 신화에도 등장한다.

물푸레나무과 물푸레나무속에 속하는 갈잎 넓은잎 큰키나무인 들메나무는 옛 사람들이 짚신이 잘 벗겨지지 않게 단단히 동여매던 끈인 '들메'를 만드는 나무라서 붙은 이름이라고 한다.

학명은 프락시누스 만드슈리카 Fraxinus mandshurica, 영어는 Manchurian ash(만주물푸레나무), 중국어 한자는 화거류花拒柳 또는 납조蠟條로 쓴다.

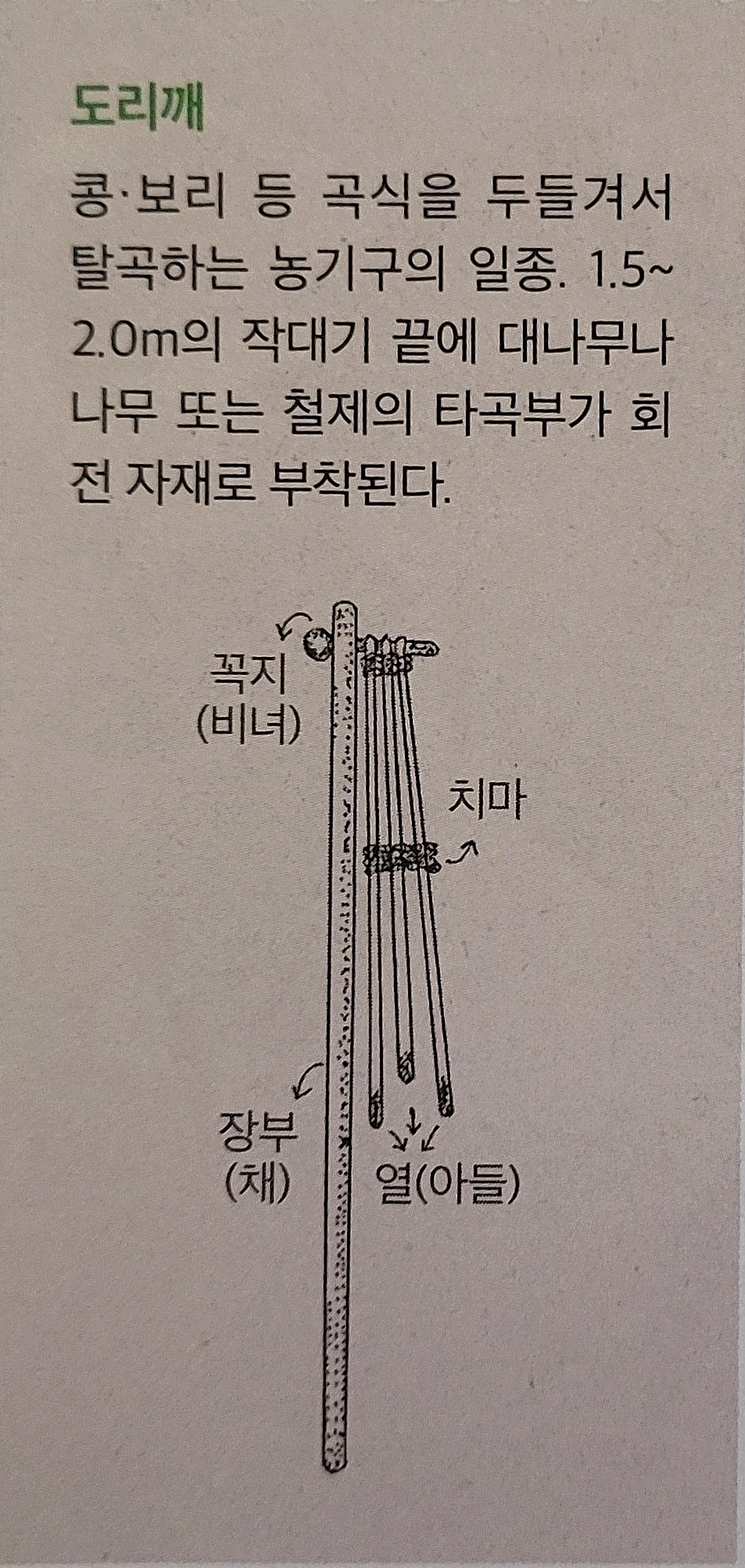

○도리깨

지금도 농가에서 가끔 곡식의 낟알을 떠는 데 쓰는 농구인 도리깨를 볼 수 있지만, 예전에는 도리깨가 한 집에 여러 개씩 있었다.

닷새에 한 번씩 서는 장에 가면 으레 도리깨채와 도리깨발의 재료가 되는 물푸레나무나 들메나무의 긴 휘추리(가늘고 긴 나뭇가지)를 얼마든지 구할 수 있었다.

물푸레나무 휘추리를 구해오면 그것을 물에 담가 부드럽게 한 다음, 도리깨채에 꼭지를 끼우고, 이 꼭지에 3개의 휘추리(열)를 고정시켜 도리깨를 완성한다.

알맞은 위치에 새끼나 칡으로 치마를 입히는데, 이때 도리깨발이 벌어지도록 한다.

물론 도리깨발은 들메나무나 물푸레나무 가지로 만들며, 이것을 도리깨 삼형제라고도 하고 표준어는 도리깻열이다.

도리깨 삼형제 중 가장 가운데 것은 양쪽 것보다 더 짧다.

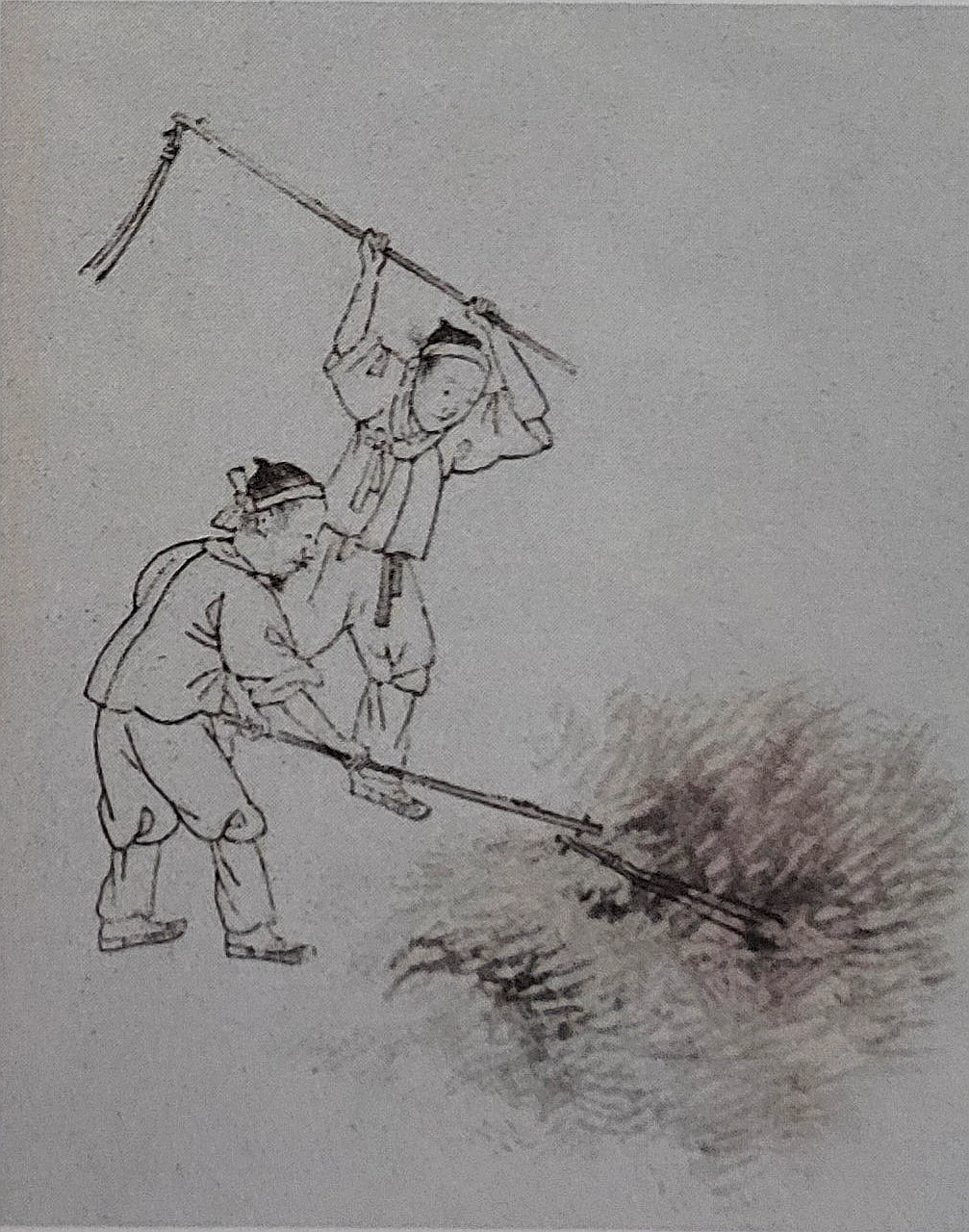

도리깨채를 들고 도리깨발을 돌리면 신명나게 잘도 돌아간다.

도리깨는 쓰기 전에 물속에 잠시 담그는데, 그렇게 하지 않으면 칡으로 묶은 치마가 쉬 상해서 깨지기 때문이다.

쓰는 도중에도 종종 무에 담근다.

지난날 도리깨는 농가의 필수적인 농구였으므로 누구든지 물푸레나무 휘추리쯤은 익히 알고 있었다.

이처럼 들메나무와 물푸레나무는 우리 민족과 함께해온 소중한 것이었다.

들메나무와 물푸레나무는 매우 닮아 있고 쓰임새도 비슷하다.

○들메나무와 물푸레나무

들메나무와 물푸레나무는 매우 닮았다.

들메나무는 잎 뒤 주맥 맨 아래쪽에 다갈색 털이 무더기꼴로 나타나기 때문에 잎 뒤 주맥이나 곁맥에 흰색 털이 나있는 물푸레나무와 쉽게 구별할 수 있다.

들메나무와 물푸레나무는 꽃이 달리는 성질 면에서 차이가 있다.

물푸레나무는 그해에 자란 가지에 꽃이 달리지만, 들메나무는 지난해에 자란 가지에 꽃이 달린다.

이러한 개화 습성으로 물푸레나무와 들메나무를 구별할 수 있으나, 쓰임새에 있어서는 두 나무의 차이는 거의 없다.

즉 나무가 단단하고 무겁고 질기며 탄력성이 있어서 농기구의 자루나 특히 야구 배트로는 최상의 재료이다.

이들 나무의 목재는 마찬가지로 물기 있는 곳에서 견디는 성질도 강하다.

들메나무도 물푸레나무처럼 우리나라 전국에 걸쳐 나고 일본, 중국, 만주, 사할린 등에도 분포한다.

두 나무는 모두 계곡이나 낮은 땅에 잘 자라며, 어릴 때의 자람이 매우 빠르다.

물푸레나무 종류는 북반구에 약 70종이 있다고 하며, 그중 유럽들메나무와 미국들메나무가 유명하고 쓰임새가 다양하여 귀중한 생활자원이 되어왔다.

이 두 외국 들메나무는 우리나라의 들메나무처럼 지난해에 자란 가지에 꽃을 다는 성질이 있다.

그래서 물푸레나무속屬을 다시 물푸레나무절節과 들메나무절節로 나누는데, 미국종이나 유럽종은 들메나무절에 속한다.

이러한 외국종의 들메나무도 야구 배트, 스키 등에 널리 쓰이며 귀중한 목재로 인정되고 있다.

미국들메나무는 1920년쯤 전후해서 우리나라에 들어와 있다.

물푸레나무류는 생것으로도 잘 타기 때문에 북쪽에 사는 민족, 예를 들어 아이누족에게는 소중한 땔감이었다.

물푸레나무속 꽃은 꽃잎이 없는 것이 특징이다.

대개 암수딴그루이지만 암수갖춘꽃(양성화兩性花) 즉 꽃 하나에 암술과 수술을 함께 가지고 있는 경우도 있다.

○다양한 한자 이름

물푸레나무는 한자로 '물푸레나무 침梣'으로 쓰는데, 보통 침목梣木이라 하면 물푸레나무를 뜻한다.

≪훈몽자회訓夢字會≫에도 '물푸레나무 침梣'으로 쓰고 있다.

침피梣皮라 하면 약으로 쓰이는 물푸레나무의 껍질을 말하며, 이를 진피秦皮라고도 하는데 중국의 진秦이란 지방에서 많이 나기 때문에 그러한 이름을 얻었다고도 하다.

물푸레나무는 줄기와 가지에 흰색 반점이 있는데, 이러한 이유로 백침목白梣木이란 이름도 얻고 있다.

또 어린 가지가 녹색을 띠고 있어서 청피목靑皮木, 동과수東瓜樹, 수동과水東瓜라는 이름으로도 불린다.

그리고 이 나무의 껍질을 물에 담그면 푸른 색깔이 나온다고 해서 수청목水靑木, 수창목水蒼木이란 이름도 있다.

'물푸레나무'란 우리말 이름은 수청목을 그대로 옮긴 느낌이 든다.

가지를 씹으면 쓴맛이 난다고 해서 고수苦樹 또는 고력苦櫪이라는 이름도 있고, 잎이 박달나무(단檀)와 닮았다고 해서 석단石檀으로 부르기도 하며, 분계盆桂라는 이름도 있다.

수거류花拒柳라고도 불리는 것은 이 나무가 습기를 좋아하기 때문일 것이다.

들메나무는 화거류花拒柳라고도 쓰며, 백랍白蠟을 얻을 수 있어 납조蠟條란 한자명도 사용되고 있다.

백랍은 물푸레나무의 진을 말하며, 상처에 새살이 나게 하고 지혈과 접골, 또 기침을 멎게 하는 효과가 있다 한다.

이는 광나무, 쥐똥나무, 들메나무, 물푸레나무 등의 가지에 기생하는 벌레가 몸에서 분비하는 납蠟(고급 지방산과 고급 1가 알코올로 된 고급 에스터) 물질로, 약으로도 쓰이고 초를 만들어 불을 켜면 매우 밝으며, 제주도 지방에서 많이 얻을 수 있다는 기록이 있다.

이 벌레를 백랍충白蠟蟲이라 해서 그것을 방사放飼(가두거나 매어 두지 않고 놓아서 기름)하는 방법까지 소상하게 기록된 것을 보면, 지난날 우리 민족은 이 백랍을 소중히 여긴 것이 틀림없다.

○신화 속 들메나무

들메나무 자원은 압록강, 두만강, 송화강, 그리고 랴오허(요하遼河)의 오지의 많다고 전해진다.

또 일본 홋카이도에도 많은데, 옛날 그곳에 살고 있던 아이누족은 이 나무와 밀접한 관계가 있었던 모양이다.

들메나무와 관련된 아이누족의 전설에 다음과 같은 이야기가 있는데, 유럽 민족의 들메나무에 얽힌 신화와 통하는 점이 많다.

추운 지방인 북구의 신화가 오랜 세월을 두고 아시아 북부 지방에 산느 민족에게 흘러들어왔는지도 모른다.

"오랜 옛날 하늘나라에 살고 있던 신의 명령으로 큰 부엉이가 떡느릅나무 위에 앉아 인간세계를 내려다보면서 악령이 인간에게 접근하는지 지켜보고 있었다. 그런데 인간의 수가 늘어나서 늦은 떡느릅나무 위에서는 인간들을 모조리 내려다볼 수가 없어서 더 높은 나무를 찾게 되었는데, 이 나무가 바로 들메나무이다."

들메나무는 대체로 떡느릅나무보다 더 높게 큰다.

그래서 들메나무에 앉아 있는 부엉이는 아이누족을 수호하고 있는 고마운 존재라는 것이다.

그뿐만이 아니라 들메나무는 이들이 살아가는데 필요한 각종 목재 자원으로 이용되었는데, 특히 땔감으로 많이 쓰였다.

유럽에는 유럽들메나무가 있으며, 이들은 Common ash, Weeping ash 또는 Bird's tongue 등으로 불린다.

유럽 남쪽에는 만나들메나무, 미국에는 미국들메나무가 있으며, 이들은 각각 White ash, American Ash 등으로 불리고 있다.

유럽물푸레나무와 관련된 북구의 신화가 또 있다.

인간이 어떻게 시작되었는지 고민하게 되면서 인류의 기원이 나무에 있었을 것으로 보는 시각이 있었다.

이른 봄에 피어나는 나무의 잎이나 자라나는 가지를 보고 그 안에 생명이 숨어 있다고 여겼고, 그래서 인간은 나무를 숭배하기 시작했다.

또한 나무와 숲에는 님프 Nymph(그리스 신화에 나오는 젊고 아름다운 여자 모습의 요정으로, 물·산야·수목과 같은 자연물에 깃들여 있다)가 살고 있고, 나무가 죽으면 반신반인의 님프는 함께 죽어가는 것으로 믿었다.

나무의 님프를 '하마드리아드 hamadryad', 숲의 님프를 '드리야드 dryad'라고 불렀다.

이 밖에도 나무와 숲에 각종 신과 악령이 살고 있는 것으로 생각했다.

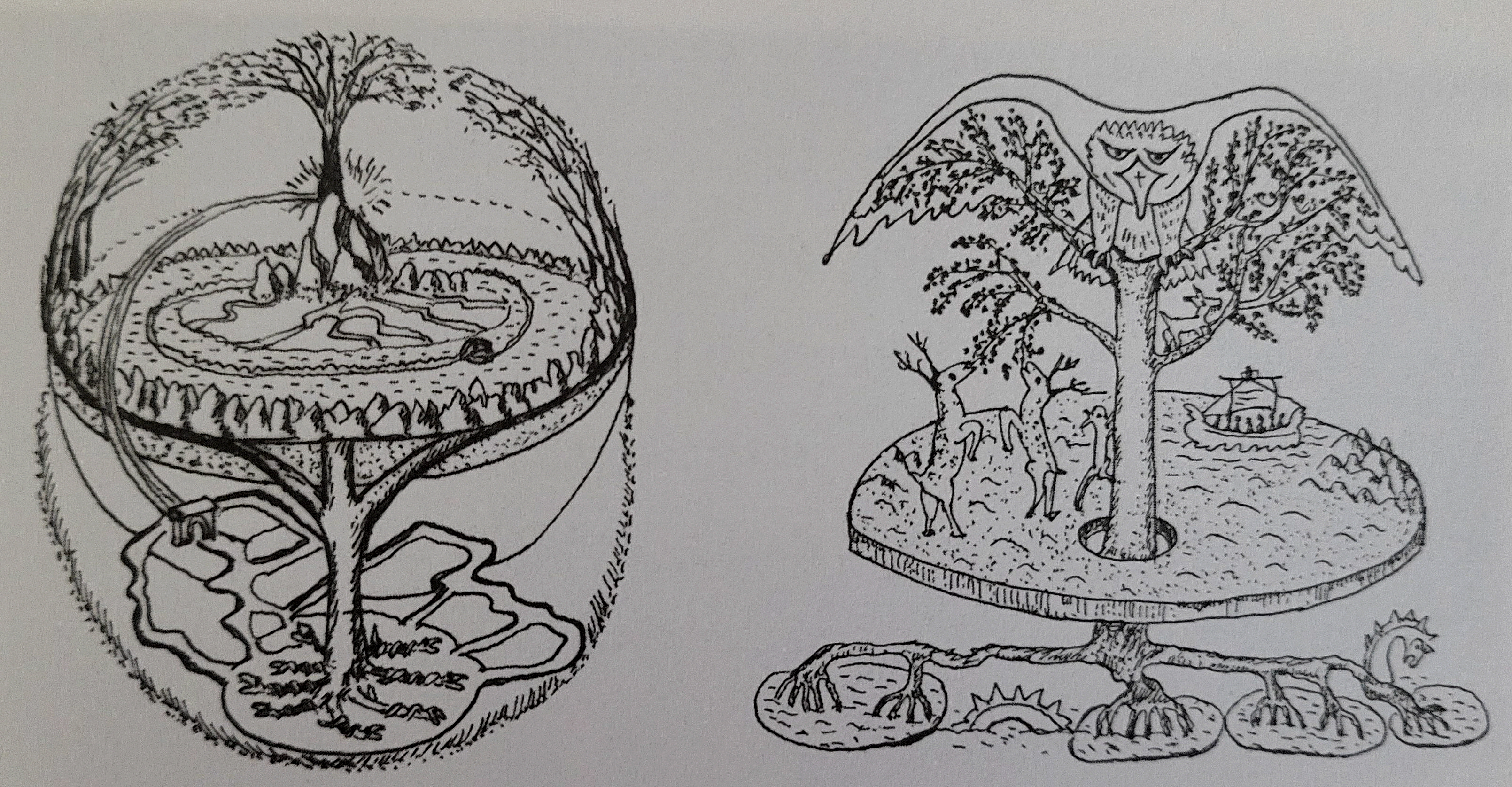

북유럽 신화는 '우주목雨宙木' 또는 '세계목世界木'이라는 것을 가상하고 있다.

'이그드라실 Yggdrashl'이라는 이름의 이 나무는 매우 큰 들메나무로 상상되었다.

그만큼 들메나무는 자연의 생명력을 상징하는 것으로 인간으로서는 상상할 수도 없는 위대한 힘을 가진 나무로 여겨졌다.

사람들은 이 나무가 가지와 줄기로 하늘을 떠받들고 있고, 뿌리는 땅속 황천黃泉(저승: 사람이 죽은 뒤에 그 혼이 가서 산다고 하는 세상)에 이르며, 사방으로 터진 가지는 우주의 공간이고, 꽃과 열매는 별, 잎은 구름이라고 믿었다.

또한 이 나무에서 떨어지는 이슬은 꿀이며 벌들이 모으는 식량이하고 해석하였다.

신이 땅을 창조하고 그곳이 너무 쓸쓸해서 물푸레나무를 남자로, 느릅나무는 여자로 변화시켰다는 북구 신화는 인류의 기원이 나무라는 믿음을 강조하고 있다.

그리스·로마의 사람들도 인류는 들메나무 열매가 변한 것이고, 이 나뭇가지와 잎은 하늘이 구름이며, 들메나무의 님프는 구름 속에 살고 있는 여신이라고 풀이하기도 했다.

○진피목과 약용

물푸레나무 껍질을 물속에 넣으면 녹색 물감이 우러나오는데, 진피의 감정 방법으로 이것이 쓰이는 모양이다.

≪본초강목本草綱目≫에 다음과 같은 내용이 나온다.

"이 나무는 박달나무(단檀)와 닮아 잎이 작고, 껍질에 흰색 무늬가 있으며 거칠지 않고, 껍질을 물속에 넣으면 벽색碧色(푸른색)이 되는데, 이것으로 종이에 글씨를 써보면 푸른색이 나타난다. 이와 같이 되면 틀림없는 진피이다."

한편 좋은 아교 다섯 냥쭝을 물푸레나무 껍질의 즙액 속에 담그고 이것을 재료로 해서 먹을 만들면 먹(묵墨) 색깔이 더 검어지며 탈색되지 않는다고 한다.

물푸레나무 껍질은 충혈된 눈을 씻어 치료하는 귀중한 약으로 사용되었다고 한다.

≪동의보감東醫寶鑑≫에 진피는 성질이 차고 맛이 쓰며 독이 없어, 눈이 붉게 되고 눈물이 흘러내릴 때 쓰는 세안약洗眼藥으로 눈을 맑게 하는 효과가 있으며, 오래 쓰면 머리털이 희게 되지 않고 남자의 정력을 돕고 여자의 대하帶下를 치료한다고 했다.

이처럼 물푸레나무의 용도는 다양했다.

진피는 2월과 8월에 채집해서 응달에서 말린다.

유럽에서도 들메나무의 껍질은 값비싼 약재로 이용되었고 수렴제收斂劑(위나 창자에 작용하여 설사를 멈추게 하거나 점막이나 피부의 상처에 얇은 막을 만들어 보호하는 약)로서도 효과가 있다고 전해진다.

껍질에는 쓴맛이 나는 프락신 fraxin, 타닌 tannin, 말레인산 maleic acid 등이 함유되어 있어, 이러한 성분은 강장제로서 효과가 있었고 기타 각종 병을 치유하는데 이용되어왔다.

그 잎도 발한제發汗劑(땀이 잘 나게 하는 약), 이뇨제利尿劑(오줌을 잘 나오게 하는 약) 및 통풍痛風(팔다리 관절에 심한 염증이 되풀이되어 생기는 유전성 대사 이상 질환)·수종水腫(물종기: 신체의 조직 간격이나 체강體腔 안에 림프액, 장액漿液 따위가 많이 괴어 있어 몸이 붓는 병)·비만 치료제와 하제 등으로 효과가 있어서 매일 아침 잎차를 마시면 좋다고 한다.

잎을 술에 담가서 마시면 결석과 황달증을 치유한다.

잎은 6월 중에 따서 건조하고 가루를 만들어 병에 넣어 보관한다.

들메나무 열매는 껍질과 잎보다 더 약효가 있는 것으로 알려져 있는데, 특히 헛배 부른 증세의 치유에 좋다.

열매는 건조시키면 오래 저장할 수 있다.

○만나들메나무

유럽 남부 지방에 자라는 만나들메나무 Manna ash의 이야기는 흥미롭다.

만나 manna는 위성류渭城柳의 일종인 만나나무 Tamarisk manna의 어린 가지에 기생하는 곤충의 배에서 분비되는 달콤한 물질로, 낮에는 끈끈한 액체이지만 아침에 기온이 낮을 때에는 단단해지는데 굵은 것은 콩알만 하다.

많이 수집하는 사람은 한 해 동안 1.5킬로그램을 얻는다고 하는데, 시나이 반도 Sinai Peninsula 계곡에는 만나나무가 많이 자라고 있다고 한다.

나무 줄기에 상처를 내어 수액이 흘러나오게 해서 이것이 굳어지만 흰색 또는 황백색 덩어리가 되는데, 맛이 달고 강장제 또는 하제로서 선호된다.

지중해 시칠리아 Sicilia에 이 나무가 많은데, 9~10월에 채집한 것이 가장 좋고, 7~8월 중 채집한 것이 다음으로 좋다고 한다.

들메나무에 함유되어 있는 프락신 성분이 만나에 많이 들어가면 만나는 더 녹색을 띠게 된다.

나무에서 채집한 만나 덩어리는 70퍼센트의 만나당糖 manna sugar(만니톨 mannitol)을 함유하고 있다.

이처럼 들메나무와 물푸레나무는 동서를 막론하고 귀중한 목재를 제공하고 약으로도 넓게 쓰여왔으며, 기교가 없는 야생적인 나무이자 우리나라의 대표적인 넓은잎나무의 하나로 자리를 지켜오고 있다.

※출처

1. 임경빈 저, 이경준·박상진 편, 이야기가 있는 나무백과 2, 서울대학교 출판문화원, 2019.

2. 구글 관련 자료

2025. 2. 21 새샘

'동식물 사진과 이야기' 카테고리의 다른 글

| 이야기가 있는 나무백과 37 - 무궁화 (4) | 2025.03.08 |

|---|---|

| 이야기가 있는 나무백과 36 - 목서 (0) | 2025.02.28 |

| 이야기가 있는 나무백과 34 - 목련 (3) | 2025.02.14 |

| 이야기가 있는 나무백과 33 - 모과나무 (0) | 2025.02.09 |

| 이야기가 있는 나무백과 32 - 메타세쿼이아 (1) | 2025.02.05 |