| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||

| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |

| 27 | 28 | 29 | 30 |

- 하와이

- 1ㄴ

- 미국 옐로우스톤

- 영국 스코틀랜트

- 알래스카 내륙

- 일본 규슈

- 프랑스

- 헝가리

- 러시아

- 덴마크

- 영국 스코틀랜드

- 스웨덴

- 영국

- 미국 알래스카

- 미얀마

- 미국 요세미티

- 알래스카

- 노르웨이

- 미국 플로리다

- 싱가포르

- 알래스카 크루즈

- 미국 하와이

- 남인도

- 독일

- 체코

- 오스트리아

- 폴란드

- ㅓ

- 울릉도

- 중국 베이징

- Today

- Total

새샘(淸泉)

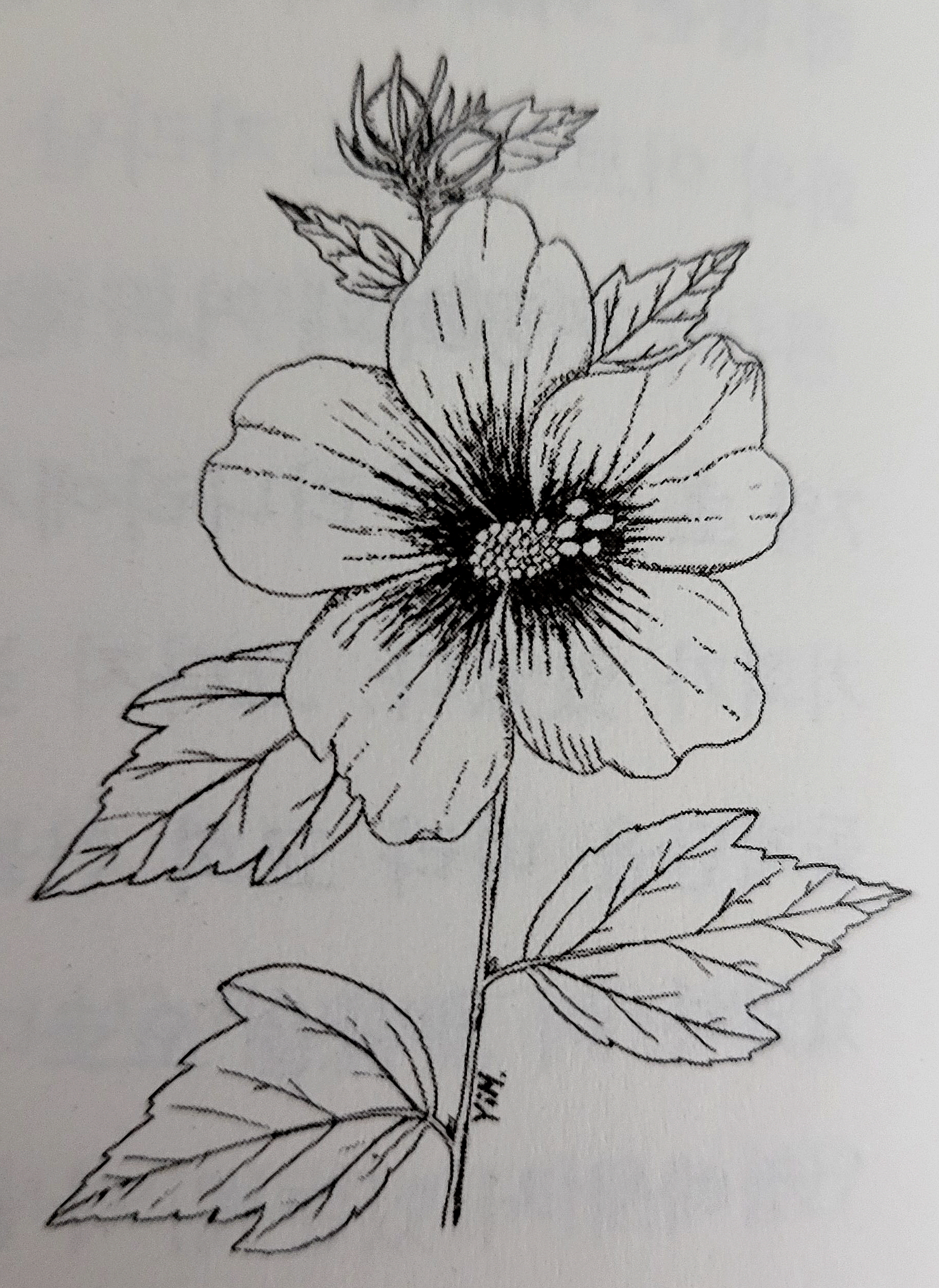

이야기가 있는 나무백과 37 - 무궁화 본문

여름에서 가을에 걸쳐 매일 새 꽃이 핀다.

애국가 가사에 '무궁화 삼천리'가 들어가면서 나라꽃(국화國花)으로 자리매김했다.

아욱과 무궁화속에 속하는 갈잎 넓은잎 떨기나무인 나라꽃 무궁화는 전국에서 널리 심고 있다.

무궁화無窮花는 '꽃이 끝없이 핀다'는 뜻이 들어 있다.

학명은 히비스쿠스 시리아쿠스 Hibiscus syriacus, 영어는 Mugunghwa 또는 Rose of sharon(샤론의 장미), 중국어 한자는 근謹이나 목근木槿으로 쓴다.

○우리나라 꽃 무궁화

우리나라 꽃 무궁화.

애국가에 등장하고 있는 꽃나무.

우리 국민은 무궁화를 무척 좋아하며, 어떤 면에서는 존중하기까지 한다.

이는 우리 민족이 얼마나 나라 사랑을 강조하는지 잘 보여준다.

고대 중국 지리책 ≪산해경山海經≫에는 "군자의 나라, 의관을 바르게 하고 칼을 차며 ······ 그곳에는 무궁화가 있어 아침에 피고 저녁에 진다 (군자국 재기북의관대검 ······ 유훈하초 조생석사 君子國 在其北衣冠帶劍 ······ 有薰華草 朝生夕死)"라고 나와 있다.

이 군자의 나라는 필경 우리나라를 일컫는 것으로 생각된다.

또 "군자의 나라에는 곳곳에 아름다운 무궁화 꽃이 있다 (원중기왈 군자지국 지육천리 다목근지화 元中記曰 君子之國 地六千里 多木槿之華)"라고 하는 글에서도 등장하는 군자의 나라는 우리나라를 두고 말하는 것으로 생각된다.

깨끗하고 아름다우며 인내와 끈질김을 상징하는 꽃, 무궁화는 우리의 꽃, 우리의 나무다.

오래 견디는 우리의 민족성을 상징한다.

투명하게 아름다운 꽃잎의 색깔처럼 살아가라고, 또 그와 같이 평화로우라고.

우리 민족의 마음은 모두 무궁화 꽃으로 모인다.

무궁화는 '끝 없이 피고 또 피는 꽃'이란 뜻이다.

꽃 하나가 지면 꽃 하나가 다시 피고, 다시 피면 하나는 또 지는 악착같은, 그러한 꽃이다.

무궁화가 우리나라의 꽃이라고 하지만 온갖 종류의 무궁화가 모두 나라꽃이 될 수는 없다고 생각된다.

나라의 꽃이 되려면 기본적인 형태를 갖추고 있어야 한다.

단조로우면서도 조용하고 순수하며 깨끗하고 아름다워야 한다.

홑꽃으로서 중심부는 붉고 꽃잎의 끝쪽 대부분은 엷은 분홍이되, 희석된 자주가 숨어서 번져 있다.

중심부의 붉음은 정열과 나라 사랑을 나타내는데, 이렇게 불꽃 모양으로 꽃잎을 따라 방사放射하는(중심에서 사방으로 내뻗치는) 것은 발전과 번영의 상징일 것이다.

꽃잎의 분홍은 순수와 정결, 그리고 하나가 되어 있음을 뜻한다.

이처럼 우리나라를 대표하는 무궁화는 홑꽃에 적단심赤丹心이며, 정부가 이를 공포한 적이 있다.

무궁화의 한자 이름은 매우 다양하다.

명나라 때 책 ≪군방보羣芳譜≫에서는 옥증玉蒸, 목근木槿, 조균朝菌, 조개모락화朝改暮落花로 표시했으며, 중국의 오래된 자전子典인 ≪설문해자說文解字≫에는 "순舜은 목근木槿이고 조화모락朝花暮落"이라 했다.

또한 서기전 2세기 무렵 자전인 ≪이아爾雅≫에서는 "무궁화는 단椴 또는 친親이다"라고 했는데, 두 글자는 모두 무궁화나무이며 '무궁화나무 단이나 무궁화나무 친'으로 읽는다.

'무숙화無宿花'라는 별칭은 백낙천白樂天의 시에 "근지무숙화槿枝無宿花", 즉 "무궁화나무의 가지에서는 꽃이 잠을 잘 수 없다"는 데서 온 것이다.

밤에는 꽃이 진다는 말이다.

이 밖에도 목금木錦, 형조荊條라는 한자 이름도 있다.

○이름의 유래

우리나라에서 '무궁화無窮花'라는 한자 이름은 고려 때 이규보李奎報의 ≪동국이상국집東國李相國集≫에서 최초로 나타난다.

또 1935년 ≪동아일보≫ 기사에 '조선의 국화 무궁화의 내력'이란 제목 아래 "윤치호 씨 등의 발기로 양악대가 조직되어 애국가를 창작하고 애국가의 후렴에 '무궁화 삼천리 화려강산'이란 구절을 넣음으로써 무궁화는 조선의 국화로 되었다"는 기록이 있다.

한편 당나라 때 여양왕汝陽王이 비단 모자를 쓰고 모자에 무궁화 꽃을 꽂고 음악을 연주했다는 기록이 있는데, 우리나라에서도 이와 비슷한 사례가 있다.

즉 과거에 급제한 사람에게 왕이 무궁화를 하사하여 복두僕頭(머리에 쓰는 관)에 꽂게 했고, 또 궁중에서 잔치가 있을 때 신하들이 사모紗帽(고려 말기에서 조선시대 벼슬아치들이 관복을 입을 때에 쓰던 모자)에 무궁화를 꽂는 풍습도 있었다고 한다.

그래서 무궁화를 어사화御賜花 또는 진찬화進饌花라도도 불렀다.

무궁화의 영어 이름은 히비스커스 Hibiscus, 로즈 오브 샤론 Rose of sharon(샤론의 장미), 또는 슈럽 알시아 Shrub-althea(떨기나무 알테아) 등이다.

하와이에서 유명한 하와이무궁화는 중국산으로, 꽃대와 암술대가 길며 수술은 수술대의 끝쪽에 모여서 난다.

우리나라에서는 온실에서 키워야 한다.

일본 말로는 무궁화를 '무쿠게 マクゲ'로 발음하며, 일본 문헌에는 중국어 '목근木槿'의 발음이 변한 것으로 보고 있다.

무궁화는 약용식물로도 알려져 있다.

약으로는 흰꽃(홑꽃)의 꽃봉오리를 따서 햇볕이나 그늘에서 말려서 사용했는데, 되도록 신선한 것을 쓴다.

위장염에서 오는 설사나 장출혈이 있을 때 지혈약으로서 효과가 있다고 한다.

≪본초강목本草綱目≫과 ≪동의보감東醫寶鑑≫에 기록된 것을 보면 각종 피부병이나 신경통 등을 고치는데 쓰이며, 신경안정 효과도 있다고 한다.

우리나라의 무궁화는 아욱과에 속하고 줄기껍질은 섬유질이며 앞에는 2개의 큰 측맥이 발달해 있다.

꽃은 보통 하루 동안만 피는 일일화一日花, 종류에 따라서는 2~3일 동안 계속 피는 것도 있다.

무궁화를 순舜으로 부르는 것은 꽃이 순간적瞬間的으로 진다는 데에서 연유한다는 주장도 있다.

잎이 뽕잎과 닮았는데, 점액질을 포함하고 있어 물속에서 이것을 비비면 물의 색깔이 진해진다.

무궁화는 흔히 산울타리로 쓰여졌기 때문에 근리槿籬, 근장槿墻, 근번謹藩이라는 글자가 중국의 시문詩文에서 자주 보인다.

번리藩籬라는 것은 울타리를 뜻하는 것이며, 번리초藩籬草라는 이름도 발견된다.

무궁화에 관련된 흐뭇한 옛이야기가 있다.

한 봉사에게 아름다운 부인이 있었다.

이 부인은 주변의 많은 남자들에게서 유혹을 받았지만, 봉사 남편을 지성으로 섬기면서 살아가고 있었다.

그런데 어느 세도 당당한 남자가 끈질기게 유혹의 손은 뻗쳐왔고, 부인은 유혹에 항거하다가 끝내 숨지고 말았다.

부인은 남편에게 부탁해서 자신의 시체를 뜰 안에 묻어달라고 했고, 봉사 남편은 그 유언에 따라 뜰에 묻어주었다.

그랬더니 이상하게도 무궁화가 돋아나서 번성하더니, 그집 둘레를 에워싸게 되었다.

사람들은 그 뜻을 부인이 무궁화가 되어 끝까지 남편을 보살피고 사랑하겠다는 것으로 풀이했다.

그래서 무궁화를 울타리 나무를 뜻하는 '번리초藩蘺草'라고 한다는 것이다.

즉 무궁화는 절개 곧은 여자를 상징하였다.

이 밖에도 무궁화를 부르는 이름은 매우 많지만, 그중 '무궁화無窮花'와 '목근木槿'이 가장 대표적이다.

○꽃나무 무궁화

무궁화는 꽃을 보려고 심어키우는 꽃나무다.

꽃이 없다면 무궁화의 가치는 보잘것없는 것으로 추락하고 말 것이다.

무궁화의 쓰임새를 말할 때 산울타리 조성용이니, 약용이니, 섬유의 이용가치 등등을 꼽지만, 진정한 가치는 꽃에 있다.

그래서 나무 이름도 꽃을 돋보이게 하는 무궁화無窮花다.

무궁화는 특유의 미美를 갖추고 있다.

쨍쨍 쪼이는 햇볕 아래 한여름의 작열을 마다하지 않고 오히려 작작灼灼(꽃이 핀 모양이 몹시 화려하고 찬란함) 피어나는 무궁화는 득특한 생리를 몸안에 감추고 있는 것 같다.

무궁화는 꽃이 아침에 피고 저녁때 진다는 것 때문에 관심의 대상이 되었던 것 같다.

오늘의 꽃은 오늘로 끝나고 내일의 꽃은 내일로 끝나고, 이렇게 백날 동안을 이어서 피고 진다는 것이 무궁無窮의 상징이 될 수있다.

이는 천시天時(때를 따라서 돌아가는 자연 현상)의 운행에 순응하는 것으로, 오묘한 자연의 윤회에 놀라지 않을 수 없다.

이러한 현상은 다른 꽃에서도 찾아볼 수 있다.

가령 박꽃은 해가 지고 빛이 숨어버릴 때 어두움을 깨어버리는 꽃으로 나타나며, 아침 햇볕이 산 넘어 저쪽에 잉태되면 이미 꽃이 사라져버린다.

또한 분꽃은 시간을 알려주는 대표적인 꽃으로, 오후 4시가 되면 활짝 피어난다.

지난날 우리네 어머니들은 분꽃이 필 때면 보리쌀을 씻어 저녁밥을 준비했다.

시계가 없고 구름이 끼어서 때를 분간하지 못할 때, 분꽃은 저녁 준비의 신호처럼 피어났던 것이다.

그래서 어느 집이나 뜰 한구석에는 몇 포기의 분꽃을 심었다.

이처럼 우리네 조상들은 자연의 섭리와 함께하면서 아무 탈 없이 살아왔다.

그러나 무궁화 꽃은 해뜨기 전 새벽과 낮 사이쯤 관상觀賞(취미에 맞는 동식물 따위를 보면서 즐김)하는 것이 좋다.

새벽의 찬 기운이 흘러가지 않고 잔잔하게 공간에 가라앉아 있을 때, 몇 송이씩 입을 열고 있는 꽃들을 한가로이 바라보는 것이 격에 어울린다.

부드러우면서도 냉철한 기운을 담고 있기 때문이다.

마당은 빗질이 잘 되어 있어서 깨끗하고, 아침 해는 아직 동쪽 산마루에 가려져 있다.

이맘때면 맑고 칼칼한 공기가 지붕 위를 덮어, 퍼져나가고 있는 박줄기도 생기를 간직하고 있다.

밤중의 박꽃, 새벽의 무궁화꽃은 우리 민족의 생활 모습을 수놓은 그림이라고 말할 수 있다.

"유연히 남산을 바라본다 (유연견남산 悠然見南山)"는 도연명陶淵明의 시구가 있는데, 이는 단심丹心 흰꽃의 무궁화를 새벽 공기 속에서 바라보고 사랑해본다는 것이다.

무궁화는 이른 아침에 힘찬 생기에 충만하게 되고 생기가 넘칠 때 그 아름다움이 절정에 이른다.

피둥피둥한 힘, 그것이 곧 아름다움일 수도 있다.

≪산해경≫에 보면 무궁화는 조생모사朝生暮死라고 했다.

아침에는 살아있다가 저녁이면 시든다는 뜻이다.

조개모락朝開暮落이란 표현도 있다.

아침에 피고 저녁에는 떨어진다는 말이다.

또한 근화일조몽槿花一朝夢이란 말은 "무궁화, 아침 한때의 꿈"이란 뜻이다.

아침은 하루의 시작이다.

시작을 영광스럽게 하는 꽃이 무궁화이다.

그렇다고 해서 낮에 이 꽃이 시드는 것도 아니다.

햇볕이란 광휘와 함께 삶의 생리를 동반하는 무궁화는 무언가 철학 같은 것을 담고 있는 것 같다.

그 뜨거운 열기를 무색하게 만드는 까닭이다.

무궁화는 고요하고 말수가 거의 없는 꽃이다.

잡다한 시정市井(인가가 모인 곳)의 요란스러움은 전혀 어울리지 않는다.

왕유王維의 시에 "산중습정관조근 山中習靜觀朝槿"이란 대목이 있다.

조용하고 울창한 숲속에서 도를 찾으면서 조용히 무궁화 꽃을 바라본다는 내용이다.

이 얼마나 서로 어울리는 상황인가?

장미꽃, 복숭아꽃, 또는 개나리꽃을 바라보면서 도를 닦는다는 것은 아무래도 어울리지 않는다.

우리는 이런 점에서 무궁화의 가치를 높게 평가할 수 있을 것 같다.

○꽃의 항상성

무궁화 꽃은 피고 지고, 지고 피고 하면서 개화의 항상성恒常性 homeostasis(생물체가 주변 환경 변화에 대응하여 생명 현상이 제대로 일어날 수 있도록 일정한 상태를 유지하는 성질)을 보여준다.

그래서 '무궁無窮'이라는 명칭을 얻었다.

떨어져서 없어지는 것이 아니라, 새로운 꽃이 다시 나타나서 어제의 떨어짐을 잊게 해준다.

당나라 때 시인 맹호연孟浩然의 시가 떠오른다.

"숲속의 꽃을 쓸면 다시 떨어지고 (임화소갱락 林花掃更落)

길가의 잡초는 밟으면 다시 자라난다 (경초답환생 徑草踏還生)"

또한 톨스토이 Tolstory의 ≪인생독본≫이란 책의 첫머리쯤 되는 곳에 "봄 풀을 죽이기 위해서 기름을 붓고 불을 질러보았지만, 그곳에는 역시 다시 풀 싹이 돋아나더라"라는 대목이 있다.

모진 생명의 재생력을 말하는 것이고, 인간의 힘만으로는 하늘이 내려준 생명을 없앨 수 없다는 뜻이다.

이는 민초의 끈질긴 생명력을 암시한 것으로도 해석되며, 우리의 민족성을 대변하고 있다.

낙화에 얽힌 희망 또는 새로운 발돋움 같은 자극을 고취한 작품도 있다.

당나라 때 이기李頎의 시 가운데서도 무궁화가 등장하는데, 시 구절을 군데군데 뽑아본다.

"말하지 말라, 가난한 사람은 끝내 가난하다고 (막언빈천장가탄 莫言貧賤長可歎)

말하지 말라, 재산과 지위가 오래 계속되리라고 (막언부귀장가탁 莫言富貴長可託)

무궁화 꽃은 아침에 피어 저녁에는 떨어지는 것을 (목근조간모환락 木槿朝看暮換落)

옛적 만리장성 부근에 살고 있었던 새옹의 이야기를 들어본 적이 없는가 (불견고시새상옹 不見古時塞上翁)"

○실상사의 문짝 무궁화

남원시 산내면 입석리에 있는 조계종 실상사實相寺는 신라 제42대 흥덕왕 3년(828)에 창건되었다.

실상사 약사전의 문짝(문비門扉) 조각이 아름답기로 유명하다.

나무의 선택이며, 그 기하학적 구도며, 신기에 이른 칼질이며, 모두 놀랄 만한 예술작품이다.

약사전의 문짝 조각은 약 300년 전에 만들어진 것으로 화려한 꽃무늬가 새겨져 있다.

스님의 설명에 따르면 이 꽃 모양은 무궁화를 상징하는 것이라고 한다.

꽃잎 조각이 6장으로 되어 있어 5장의 무궁화하고는 다르지 않나 생각하기도 했다.

그러나 이는 사실을 예술적으로 변형시킨 것으로 무궁화 꽃을 바탕으로 한 것으로 믿기로 했다.

300년 전에 이미 무궁화가 우리나라의 꽃이 된 것이라는 이야기다.

무궁화보다는 치자꽃이 아닌가, 아니면 상상의 꽃일지도 모른다고 생각해보았다.

하지만 1999년 8월 14일 자 ≪조선일보≫에 실상사의 꽃 문짝 사진이 실렸는데, 설명에는 문짝의 꽃들이 무궁화라고 했다.

○예안향교의 애기무궁화

안동에 있는 예안향교를 찾은 것은 1992년 9월 어느 날이었다.

향교 주변에는 굴참나무를 비롯한 참나류가 많았고, 높다랗게 솟아오른 은행나무 한 그루도 있었다.

신기하게도 향교 뜰에서 새로운 무궁화 품종을 발견할 수 있었다.

나무줄기는 외대(줄기가 단 한 개)로 자라고 있었으나 높지는 않았고 뿌리는 땅밑 1.2미터쯤으로 보이며, 줄기 끝쪽에 모여난 곁가지들이 서로 기이하게 꼬여 있었다.

이 무궁화나무는 꽃 모양이 특이하였다.

꽃은 작아서 지름이 3~5센티미터 정도였고, 꽃잎 모양이 약간 길게 삐뚤어져 있었으며, 바퀴가 돌 듯이 꽃잎이 바람개비 모양을 하고 있었다.

꽃의 크기는 나무의 나이와 입지조건에 따라 작아질 수도 있고, 거름과 물을 충분히 준다든가 꺾꽂이 번식으로 회춘현상을 자극시키면 크기가 달라질 수 있다.

그렇다 하더라도 이 무궁화 꽃의 크기는 작았다.

꽃잎은 흰색이었으나 가운데 붉은 색의 단심丹心은 유난히도 아름다웠다.

꽃잎과 꽃잎 사이가 보통 무궁화와는 달리 서로 떨어져 있는 것도 다른 품종의 무궁화에서 보지 못한 특징이었다.

이 무궁화는 확실히 다른 일반종과 구별될 수 있는 형태적 특성을 갖추고 있어서, 그때 동행했던 이영로 박사와 함께 신품종으로 명명하여 식물분류학회지 제22권 제1호(1922년)에 보고하였다.

이 무궁화를 우리말 이름으로는 '애기무궁화', 학명은 '히비스쿠스 시리아쿠스 린네 변종 미크란투스 Hibiscus syriacus Linne var. micranthus Y. L. Lee & K. B. Yim var. nov.'로 명명했다.

애기무궁화 명명자의 한 사람으로서 필자의 이름이 들어가게 된 것을 무척 기쁘게 생각한다.

이 애기무궁화의 기본 표본은 이화여자대학교 식물표본실에 보관되어 있다.

이 애기무궁화는 접목椄木(나무 접붙이기) 등 무성번식으로 상당수 증식이 되었다.

안동 예안향교의 애기무궁화가 어떻게 해서 이곳에서 자라게 되었는지는 알 수 없지만, 이 품종이 그간 잘 보존되어 왔다는 사실이 고마울 따름이다.

지금은 이 애기무궁화는 죽어버렸고 후계목이 심겨져 있다.

무궁화는 인공교배로 잡종을 쉽게 만들 수 있다.

따라서 일반 무궁화와 애기무궁화 사이에 색다른 잡종 무궁화가 좀 더 생겨날 것 같다.

애기무궁화 꽃의 특징 중 하나는 꽃봉오리에 암술머리가 길게 밖으로 튀어나와 있고 암술머리가 5개로 갈라져 있다는 것이다.

이런 현상은 다른 무궁화종에서는 찾을 수 없다.

무궁화는 원래 제꽃가루받이(자가수정自家受精: 암술머리에 자신이 만든 꽃가루를 받는 것)가 잘 안 되는 식물이다.

반면 애기무궁화는 처음부터 딴꽃가루받이(타가수정他家受精: 암술머리에 다른 개체에서 만들어진 꽃가루를 받는 것)를 하는 구조를 갖고 있다.

○무궁화의 전파

일본 사람들은 무궁화르 '무쿠게 マクゲ'라고 한다.

일본 문헌에 따르면 목근木槿의 발음이 변해서 '무쿠게'로 되었을 것이라고 한다.

충분히 있을 만한 일이지만, 필자는 우리 말 '무궁화'의 발음이 변해서 '무쿠게'로 되었을 가능성이 더 크다고 생각한다.

무궁화는 아주 옛적 책에서도 동방의 나라, 즉 우리나라에 있었고 그래서 우리나라를 근역槿域으로 칭하였다고 하니, 무궁화는 우리나라 자생종으로 볼 수 있다.

그렇지만 우리나라 산야에 자생으로 나는 무궁화는 발견할 수 없어, 과거에 있었던 것이 어떤 이유로 사라졌는지 수수께끼로 남게 된다.

문헌에 보면 무궁화는 중국산이라고 하고, 일설에는 아르메니아산이 중국으로 들어왔다고도 한다.

무궁화 학명에 '시리아(쿠스) syria(cus)'라는 말이 들어있지만 시리아 Syria에는 무궁화가 자생하지 않는다고 한다.

그렇다면 무궁화의 학명에 '시리아'라는 표현이 들어간 것이 잘못이 아닐까 생각되지만, 학명은 일단 결정되면 그대로 쓰이는 것이기 때문에 문제는 아니다.

중국의 무궁화가 우리나라로 전파되었는지는 알 수도 없고 따질 필요도 없으나, 일본에는 원래 무궁화가 없었고 우리나라에서 건너간 것으로 알려지고 있다.

1993년 7월 10일 자 ≪조선일부≫의 다음 기사는 상당히 흥미롭다.

"우리의 꽃 무궁화가 일본 건국 초기인 나라(나량奈良)시대(710~784) 일본 귀족들의 '고향정취용故鄕情趣用(고향의 깊은 정서를 자아내는 흥과 취미를 위한)' 관상수로 심어졌다는 사실이 9일 밝혀졌다.

이같은 사실은 일본 건국 초기 귀족들이 한반도에서 건너온 사람들이었다는 역사적 증거의 하나가 더 늘어난 것으로 평가되고 있다.

이같은 사실은 일본 덴리(천리天理)대학교 부속 참고관 가네하라(김원정명金原正明) 연구원의 꽃가루 연구 결과에서 밝혀졌다.

당시 무궁화는 일본에서 자생하지 않았으며, 일본에 본격적으로 도입된 시기에 대해서도 알지 못했다.

요리우리신문도 이번의 발견으로 나라시대에 이미 한반도의 무궁화가 모나무(묘목苗木)로 일본에 수입되어 귀족들의 관상수로 심어졌다는 사실이 증명되었다고 보도했다.

이 같은 사실은 나라시 교육위원회가 진행한 귀족 유적지 발굴조사 도중 나라시대의 흙에서 무궁화 꽃가루 7개를 검출해 내는데 성공하여 밝혀지게 된 것이다."

이 기사의 내용을 보면, 이미 8세기 무렵에 일본으로 건너가 귀족사회를 구성한 한국 사람들이 고향의 꽃 무궁화를 가져다 심고 고향을 그리워했다고 볼 수 있다.

그때 일본에서 무궁화를 즐겨 심었으리라고 생각한다.

일본에서는 무궁화 어린잎을 차(다茶) 대용으로 이용했다고 한다.

한편 무궁화가 유럽에 건너간 것은 1596년이라고 하며, 미국에서는 '샤론의 장미 Rose of sharon'라고 불리고 있다.

○무궁화의 큰키나무 성질

나무는 종류에 따라 높게 자라는 나무와 그렇지 못한 나무가 있다.

개나리는 아무리 자라도 키가 크거나 굵은 나무가 되지 않는다.

개나리처럼 높이 2미터 이내의 키가 작은 나무를 떨기나무(관목灌木)라 하고, 이와 반대로 느티나무나 물푸레나무, 밤나무처럼 2미터 이상 높이의 키가 큰 나무를 큰키나무(교목喬木)이라 한다.

큰키나무는 높이에 따라 세분하기도 하는데 확실한 기준은 없지만 보통 8미터 이상이면 큰키나무, 5~8미터는 중간키나무(아교목亞喬木), 2~5미터는 작은키나무(소교목小喬木)가 된다.

관목이나 교목이란 말은 몇천 년 전에 나온 중국 시집 ≪시경詩經≫에 보인다.

즉 기관기례其灌其栵란 대목에서 '관灌'은 나무가 낮고 더부룩하게 자라는 모습을 뜻하고, '례栵'도 키 작은 나무가 모여서 자라고 있는 상태를 뜻한다.

여기서 관목이란 말이 생겨났다.

더러 '교喬'보다는 '고高'가 더 쉽지 않나 해서 고목이란 용어를 사용하기도 한다.

그렇다면 무궁화는 큰키나무일까 떨기나무일까?

식물학 책에 무궁화는 떨기나무로 되어 있다.

그런데 사람들은 큰키나무 무궁화가 있었으면 한다.

이러한 바람을 실현하고자 수원의 임업연구원 임목육종부에서 큰키나무 무궁화를 만들기 위해 나무형태 조절 시험이 이루어졌고, 그 결과가 좋아 지금은 '큰키나무 무궁화'로 가로수를 조성하고 있다.

이탈리아, 그리스 등 유럽의 몇 나라에서는 이러한 큰키나무 무궁화를 만들어 번화한 도시의 가로수로 이용하고 있다.

특유한 정취를 풍기는 큰키나무 무궁화임에 틀림없다.

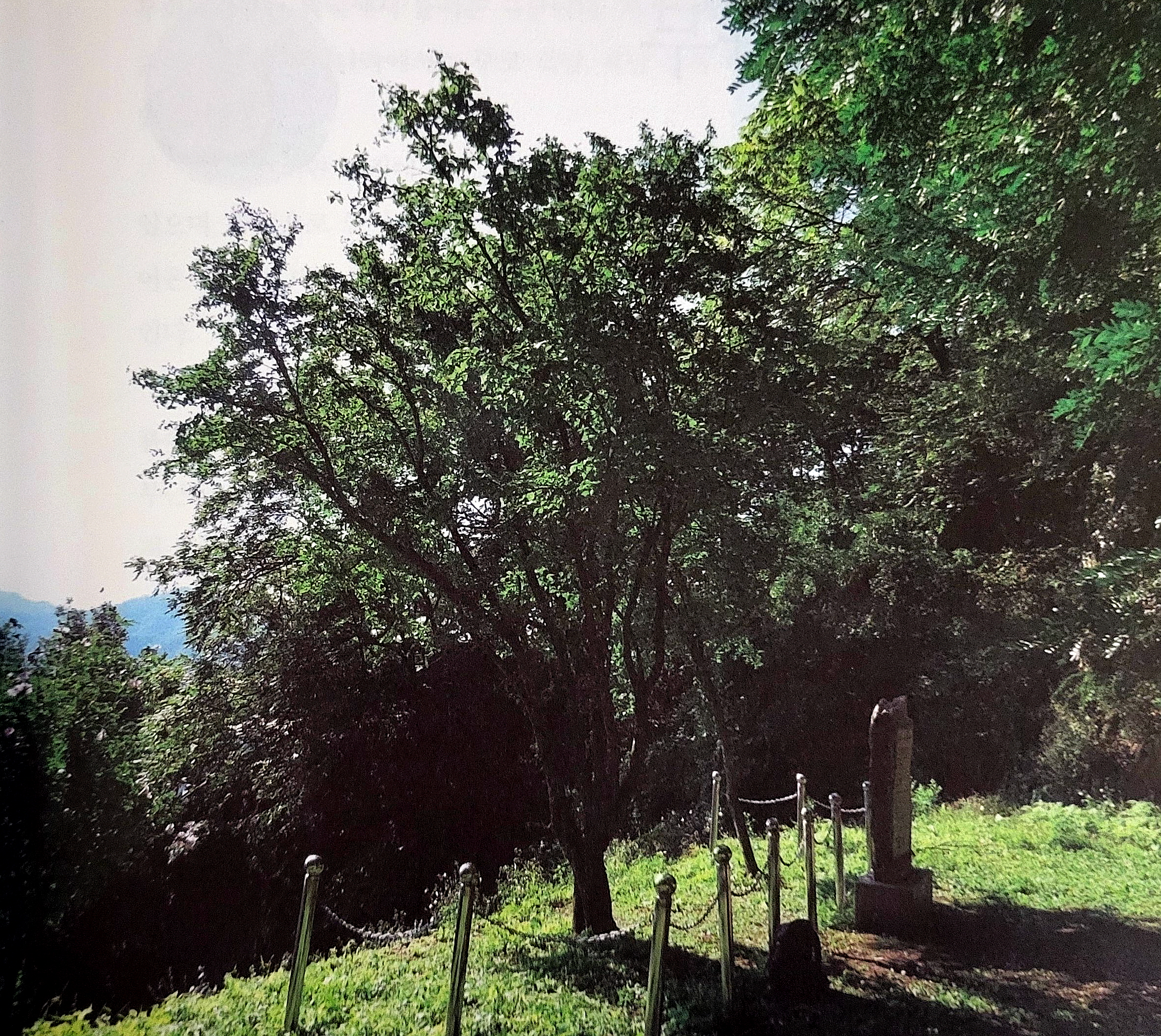

남원시 산동면 대상리 요동마을에 우리나라에서 가장 크고 오래된 큰키나무 무궁화가 있다 하여 1994년 봄날 그곳을 찾아갔었다.

어느 농가의 뜰 돌담에 바짝 붙어 있었는데, 나무 높이 6미터, 가슴높이 줄기지름이 22센티미터로 측정되었다.

무궁화로서는 믿기 어려울 정도의 거목이었다.

돌담 덕분에 이 나무는 사람들의 접근을 피할 수 있었고, 가까이에 소를 매어두는 곳이 있어서 자연히 땅은 비옥할 수밖에 없었다.

그래서 우리나라 무궁화의 어르신으로 자라날 수 있었다고 본다.

남원의 이 큰키나무 무궁화는 벌써 없어져 버렸다.

이 무궁화와 거의 같은 크기의 나무를 백령도에서도 볼 수 있었다.

1998년 7월 초 필자는 우리나라에서 두 번째로 오래되었다는 중화리 교회를 방문할 기회가 있었다.

그다지 높지 않은 언덕 위에 아담하게 자리잡은 교회였다.

돌계단을 따라 교회 건물로 접근해야 하는데, 초입에 두 그루의 팽나무가 서 있었다.

이 계단을 오르다보면 무궁화나무를 만나게 된다.

두 그루의 무궁화가 서로 가까이 서 있는데, 각 줄기의 가슴높이 지름이 20센티미터와 22센티미터로 추정되었다.

이만한 굵기라면 앞서 말한 남원의 것과 대동소이하며, 나무높이도 남원 무궁화에 뒤떨어지지 않는다.

이 백령도 무궁화는 천연기념물 제521호로 지정되었으나 지금 고사 상태에 있다.

남원과 백령도의 무궁화는 키 높이로 보아 모두 중간키나무(아교목)이며, 앞으로 이러한 키가 큰 무궁화들은 계속 키워질 것으로 보인다.

○한시에 등장하는 무궁화

중국의 대표적 시인에 드는 도연명은 '영목榮木'이란 제목으로 시를 읊었는데, 여기서 영목은 무궁화로 번역된다.

그렇지만 현재 무궁화를 영목을 칭하는 일은 거의 없다.

사전에서 '영榮'자의 풀이는 다양하다.

첫째로 꽃, 특히 풀의 꽃을 뜻한다고 했다.

무궁화는 물론 풀은 아니다.

≪이아≫라는 책에 보면, 나무의 꽃은 '화華'라 하고 풀 따위의 꽃은 '영榮'이라 했으나, 또 다른 책에는 '목근영木槿榮'이라고도 하여 무궁화 꽃도 '영榮'으로 표현하고 있다.

≪설문說文≫에 보면 오동나무도 '영榮'으로 나타낸다고 했지만, 무궁화로 해석하는 것이 일반적이다.

도연명도 <귀거래사>에서 "목흔흔이향영 木欣欣以向榮"이라 하여 나무의 꽃도 '영榮'으로 나타내고 있다.

도연명의 시 <무궁화>를 원문은 생략하고 우리말로 옮긴 것을 일부 소개해본다.

도연명은 무궁화를 부귀영화의 성쇠에 결부시켜 인생의 교훈을 찾고 있다.

"무성하게 자란 무궁화

땅에 굳건히 뿌리를 내렸네

아침에는 화려한 꽃

저녁이면 시들어가는구나

잠시 이 세상 지나가는 인생

쉽게 늙고 시들어가니

생각할수록 가슴 아프다

무성하게 피어난 무궁화

이 땅에 뿌리내리고

아침에는 영광의 꽃

저녁에는 시들어가

세상사 하기에 달려 있으니

옳은 길 따라가고

착한 일 하기에 힘쓰라"

무궁화는 내리쪼이는 태양 아래 햇볕을 반사시키는 생리가 대단하다.

그 화려함도 몇 시간 뒤면 종말이 올 것이 아닌가?

그래서 이를 인간보다도 못한 생리로 보는 시 한 수가 있다.

'화무십일홍 花無十日紅(꽃은 열흘 동안 피지 못한다)'이라는 말을 생각나게 한다.

"사람의 수명은 백 살을 바라보는데 (인수기만백 人壽期滿百)

꽃은 봄 한철의 일이 아닌가 (화개유일춘 花開唯一春)

그간 바람 불고 비 오고 하면 (기간풍우지 其間風雨至)

아침의 꽃도 저녁에는 티끌이 된다 (단석선위진 旦夕旋爲塵)

만약 꽃이 수심을 안다면 (약사화해수 若使花解愁)

바라보는 사람보다 그 수심이 더할 것이다 (수어간화인 愁於看花人)"

또 당나라 시인 백거이白居易의 시에 다음과 같은 내용이 있다.

"가을 무궁화의 늦은 꽃봉오리는 농염한 빛도 없는데 (추순만영무염색 秋蕣晩英無艶色)

어찌해서 사람들이 이것을 심었는가 (하인재종재인가 何因栽種才人家)

사군(사신)이 나부(여인 이름)를 이별하고 (사군자별나부면 使君自別羅敷面)

머리를 돌려 무궁화 흰 꽃을 사랑하더라 (쟁해회두애백화 爭解回頭愛白花)"

이 시는 천하미인 나부로부터 사랑을 거절당한 사신이 고운 무궁화 꽃을 즐김으로써 마음의 위로를 얻었다는 내용으로, 나부의 아름다움에 무궁화의 흰 꽃을 견주어 대등한 위치에 놓은 것은 무궁화를 높게 본 것이라 할 수 있다.

진나라 ≪소언서蘇彦序≫에도 무궁화에 대한 내용이 나와 있다.

꽃의 아름다움이 지나치다는 점에서 요수夭壽, 즉 단명短命의 이유를 찾고 있는 것이 흥미롭다.

"무궁화의 꽃은 색이 매우 선명하고 아름다우며, 새벽이 되면 피고 해가 중천에 이르면 시들어 저녁이 되면 진다.

(기위화야색심선려其爲花也色甚鮮麗 영신이영迎晨而榮 일중칙쇠日中則衰 지석칙영至夕則零)

장주는 조균이 낮과 밤이 있음을 모른다고 쓰고 있지만, 이곳 무궁화는 아침에서 저녁에 미치기 어렵다.

(장주재莊周載 조균부지회삭朝菌不知晦朔 황차조불급석자호況此朝不及夕者乎)

참으로 하루아침에 고운 색깔을 드러내고 그때의 빼어난 모습 빛나니, 그의 오래 살 수 없는 이유를 알겠도다.

(구영채어일조요苟暎采於一朝耀 어당시언於當時焉 식요수지소재재識夭壽之所在哉)

내가 이미 그 꽃의 화려함을 탐하나, 그 꽃다움이 하루를 미치지 못함을 탄식하노라.

(여기완기파이탄기영부종일 余旣翫其葩而歎其英不終日)"

한편 무궁화가 여름철 꽃이라는 사실이 여러 곳에서 언급되고 있다.

한여름의 더위를 시원하게 해주는 것이 무궁화 꽃이다.

무궁화 꽃이 시들면 지붕 위에는 박꽃이 핀다.

우리 조상들은 한여름 동안 낮이나 밤이나 시원하게 그리고 청초하게 피는 무궁화 꽃을 보면서 살아왔다.

박꽃은 무궁화 꽃에 장단을 맞추고 안과 밖, 음과 양의 조화를 이루었던 것으로 생각된다.

이런 뜻에서 가친家親(남에게 자기 아버지를 높여 이르는 말)의 시 한 수를 들지 않을 수 없다.

이 시를 무궁화 꽃밭에서 얻어진 낙수落穗(추수 후 땅에 떨어진 이삭을 말하는데, 어떤 일의 뒷이야기를 비유적으로 이르는말)라고 여겨주면 좋겠다.

"가을이 오고 있는 때에 산의 색깔이 우뚝 솟아 있어 (추래산색입정정 秋來山色立亭亭)

늙어가는 인생에 큰 감명을 준다 (만경인생최감명 晩景人生最感銘)

해 넘어가는 초가지붕 위에 박꽃은 희고 (노옥포화잔일백 老屋匏花殘日白)

연못가의 버드나무 가지 저녁 연기에 푸르다 (고제양류석연청 古堤楊柳夕烟靑)"

차분하고 안정되고 고요한 맛을 주는 점에 있어서는 무궁화나 박꽃이나 비슷하다.

예전부터 무궁화는 우리 겨레의 삶과 밀접한 관계가 있었다.

무궁화는 백 일 동안 피는 것으로 여겨져왔으며, 조상들은 무궁화의 첫 꽃이 피어서 꼭 백 일이 지나면 첫서리가 오는 것으로 믿고 손꼽아 그날을 헤아려 농사를 짓곤 했다.

또한 무궁화 첫 꽃이 일찍 피는 해는 첫서리도 빨리 오는 것으로 생각했다.

※출처

1. 임경빈 저, 이경준·박상진 편, 이야기가 있는 나무백과 2, 서울대학교 출판문화원, 2019.

2. 구글 관련 자료

2025. 3. 8 새샘

'동식물 사진과 이야기' 카테고리의 다른 글

| 이야기가 있는 나무백과 39 - 무환자나무 (0) | 2025.03.28 |

|---|---|

| 이야기가 있는 나무백과 38 - 무화과나무 (2) | 2025.03.20 |

| 이야기가 있는 나무백과 36 - 목서 (0) | 2025.02.28 |

| 이야기가 있는 나무백과 35 - 들메나무 (1) | 2025.02.21 |

| 이야기가 있는 나무백과 34 - 목련 (3) | 2025.02.14 |