| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||

| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |

| 27 | 28 | 29 | 30 |

- 미국 옐로우스톤

- 미국 알래스카

- 영국 스코틀랜드

- 영국 스코틀랜트

- 일본 규슈

- 울릉도

- 중국 베이징

- 헝가리

- ㅓ

- 싱가포르

- 남인도

- 하와이

- 스웨덴

- 노르웨이

- 알래스카 크루즈

- 폴란드

- 미국 플로리다

- 프랑스

- 미국 하와이

- 미얀마

- 오스트리아

- 영국

- 1ㄴ

- 알래스카

- 체코

- 덴마크

- 알래스카 내륙

- 미국 요세미티

- 러시아

- 독일

- Today

- Total

새샘(淸泉)

이야기가 있는 나무백과 38 - 무화과나무 본문

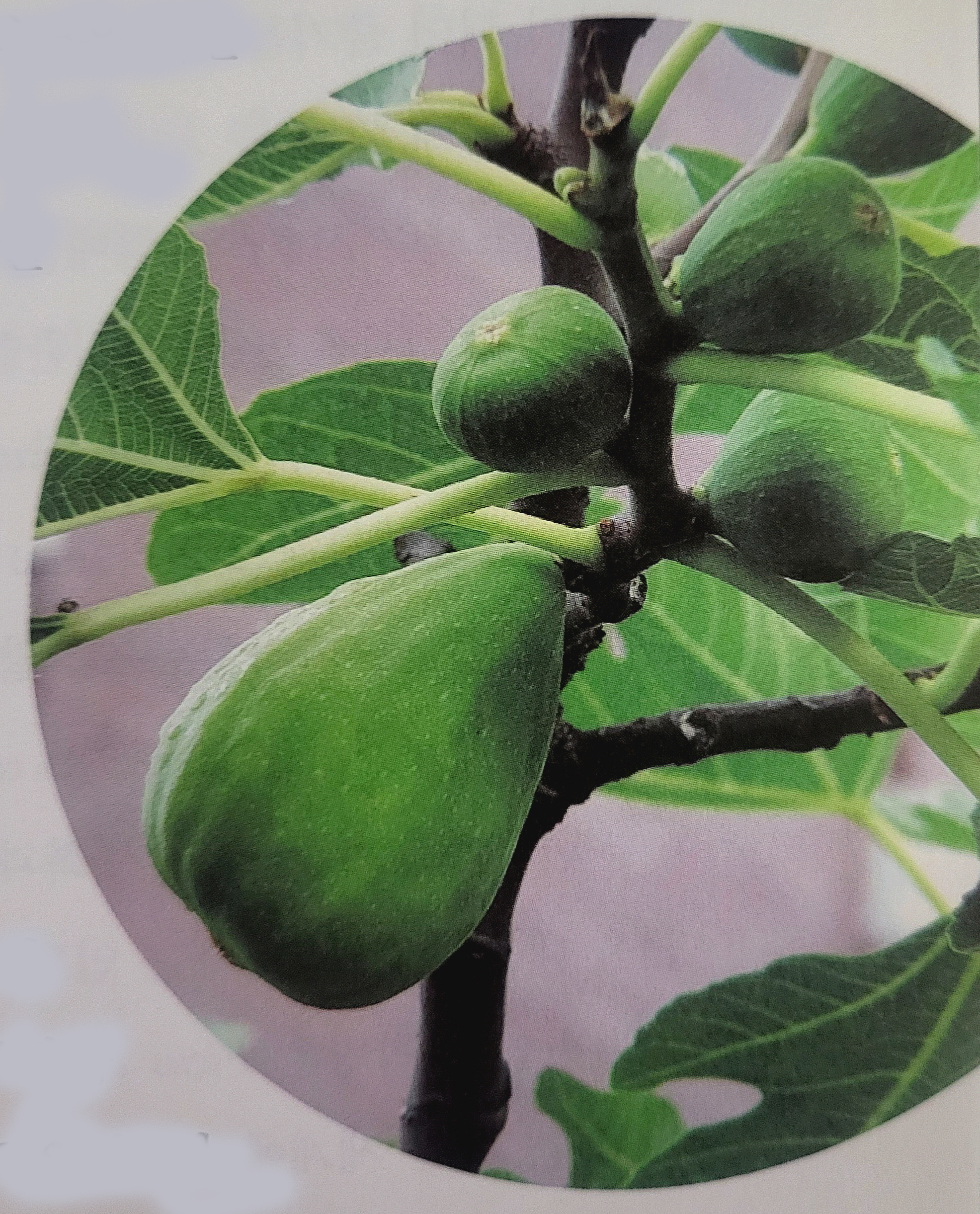

꽃턱과 꽃대가 주머니처럼 비대해지면서 작은 꽃들이 그 안에 들어가 꽃이 보이지 않아서 무화과無花果란 이름이 붙었다.

지중해 연안이 고향이며 성경에도 여러 번 등장한다.

뽕나무과 무화과나무속에 속하는 갈잎 넓은잎 떨기나무인 뽕나무는 외국에서 들여온 나무다.

겨울이 잎이 떨어지는데, 추위에 비교적 약해서 우리나라에서는 주로 전남, 경남 등의 바닷가에서 재배하고 있다.

그리스 Greece·이란 Iran 등지에서는 오래전부터 무화과나무를 심어온 것으로 알려져 있으며, 중국으로 들여온 것은 13세기 무렵으로 추정된다.

따라서 우리나라에 들어온 것은 그보다 훨씬 뒤이며, 나무 크기로 보아 근래에 심은 것으로 보인다.

필자가 본 가장 큰 무화과나무는 울릉도에 있는 것이었다.

가슴높이 줄기지름이 30센티미터가 훨씬 넘었다.

다음으로 큰 무화과나무는 목포 부근의 갓바위(입암笠岩)에 있었는데, 그곳에는 과수원처럼 무화과나무 밭이 만들어져 있었다.

전남 해안가를 따라서 비교적 넓은 면적에 분포되어 있었다.

가장 북쪽에서 본 무화과나무는 서울 아현동의 것으로, 북쪽 바람이 막혀 집 남쪽이 따뜻한 개인주택 뜰에 비스듬히 누워 있는 오래된 나무였다.

학명은 피쿠스 카리카 Ficus carica, 영어는 fig 또는 common fig, 중국어 한자는 무화과無花果, 선도仙桃, 영일홍映日紅 등으로 쓴다.

○독특한 꽃과 열매

1987년 11월, 보길도 윤선도 유적지를 방문하느라 잠시 완도 거리를 산책했는데, 선착장 부근의 보도에 아주머니들이 한 줄로 앉아서 무언가 팔고 있었다.

그중 필자의 눈에 띈 것이 무화과 열매였다.

보랏빛이 도는 갈색의 무화과 열매를 터트렸더니 속에 노란색의 살이 나타났고, 꽃들은 분홍색을 띠고 있었다.

무화과는 잘 익으면 약간 주름이 보이고 물렁물렁한 감촉이 있다.

도토리처럼 보이는 무화과 열매는 꽃턱과 꽃대가 비대해지면서 많은 작은 꽃들을 주머니 안에 넣듯이 해서 발달한 것이다.

무화과 종류의 열매 이외에 이런 구조를 가진 것은 없을 것이다.

무화과가 신기한 것은 무엇보다도 이러한 열매의 구조 때문이다.

기독교 발상지에 가까운 지중해 연안의 식물이라서 그런 것인지 이 나무는 성경에도 종종 등장한다.

창세기 3장에 기록된 무화과나무 이야기는 너무나 유명하다.

"여자가 그 실과를 따 먹고 자기와 함께한 남편에게도 주매 그도 먹은지라, 이에 그들의 눈이 밝아 자기들의 몸이 벗은 줄을 알고 무화과나무 잎을 엮어 치마를 하였더라."

그 지방에서 자라는 나무치고는 무화과나무가 넓은 잎을 가진 편이라 치마를 만들기가 쉬었으리라 생각된다.

이처럼 무화과는 태초에 부끄러움을 숨기는 일을 했기 때문에, 지금에 와서도 치부(즉 식물의 생식기)를 숨기는 꽃과 열매 구조를 가지게 된 것이 아닐까 해석해본다.

창조주의 일종의 사전 설계라고 보는 것은 어떨까?

무화과나무에도 여러 종류가 있다.

그중 카프리 무화과나무 Caprifig는 야생형으로 과수로서 가치가 낮은 반면, 재배 가치가 높은 스미르나(또는 스머나) 무화과나무느 Smyrna는 꽃에 암술만 있고 수술이 없어서 부득이 카프리 무화과나무의 꽃가루를 받지 않으면 안 된다.

이처럼 카프리의 꽃가루를 받는 것을 카리리피케이션 caprification이라고 하며, 따라서 스미르나 무화과를 재배하려면 꽃가루를 옮겨주는 벌이 있어야 하고, 또 꽃가루를 제공해주는 카프리 무화과나무를 섞어 심어야 한다.

○가을 열매와 여름 열매

특이하게도 무화과나무는 여름 열매와 겨울 열매 두 가지가 있다.

봄부터 자라기 시작한 가지는 열매를 달기 시작하고 가을이 되어 성숙한 열매가 가을 열매다.

추위가 올 때까지 나뭇가지 끝으로 향하면서 계속 열매가 달리지만, 겨울이 오게 되면 어린 열매는 겨울눈 형태 그대로 겨울을 넘긴다.

이듬해 봄이 되면 어린 열매는 다시 성장을 계속하고 여름철이 되면서 2년생 가지 부분에 성숙한 열매를 달게 되는데 이것이 여름 열매인 것이다.

따라서 가을 열매는 그해 중에 자란 1년생 가지에 달리며, 여름 열매는 지난해에 자란 2년생 가지에 달린다.

그런데 우리나라 기후 풍토에서는 가을 열매가 달리기는 힘들고 여름 열매는 얻을 수 있다.

여름 열매는 꽃가루를 얻지 않아도 결실이 이루어지는데 이것을 단위결실單位結實이라고 부른다.

하지만 가을 열매는 반드시 꽃가루를 받아야 한다.

여름 열매와 가을 열매 사이에는 이런 차이가 있다.

무화과나무 열매는 그대로 먹는 생식도 하지만 생산량이 많은 나라에서는 가공식품으로도 만들고 있다.

생식으로 먹으면 치질에 효과가 있다고 한다.

덜 익은 열매에 상처를 내면 흰 즙액이 나오는데, 이것을 치질 부위에 바르면 효과가 있다.

뿌리와 나무껍질을 물에 넣고 달여서 뜨거운 습포를 하기도 한다.

한편 잎과 열매의 즙액을 사마귀가 난 부위에 바르면 사마귀가 떨어져 나간다고 한다.

설탕을 넣고 졸인 뒤 유리병에 넣어 식품으로도 이용한다.

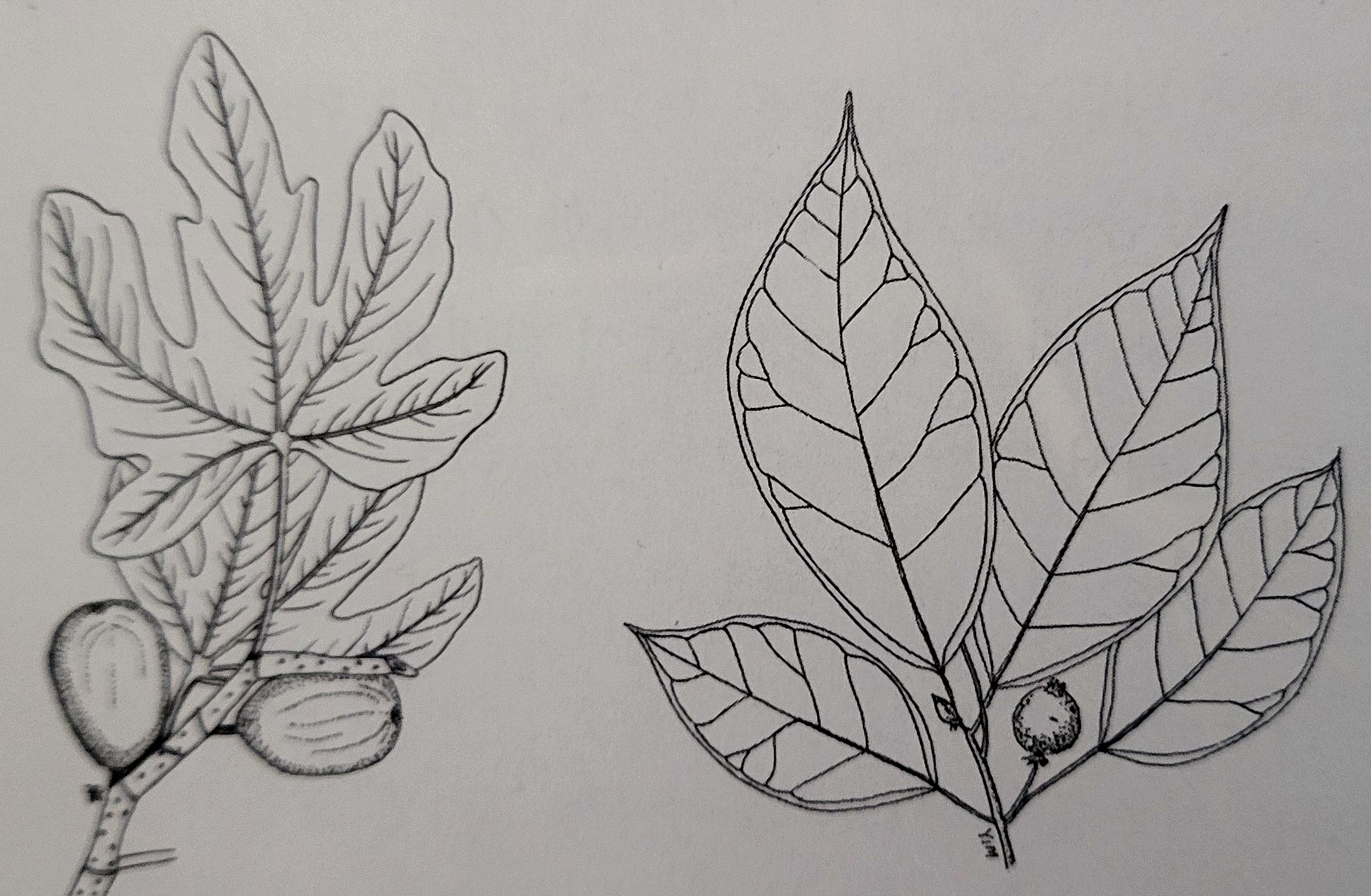

무화과나무에 가까운 것으로 천선과天仙果나무와 모람이 있다.

전남 해안지방과 도서지방에서 많이 자라는 천선과天仙果나무는 재래종(토종) 무화과란 뜻에서 산무화과나무로 부르거나 젖꼭지나무라 부르기도 한다.

무화과나무의 잎은 갈라지지만 신선이 먹는 과일이란 뜻을 가진 천선과나무 잎은 전형적인 나무 잎의 형태이고 가장자리 톱니가 없으며, 천선과 열매는 작은 공 모양이거나 서양배 모양으로 거꿀달걀꼴을 한 무화과 열매보다 크기도 작고 모양도 다르다.

여수 앞바다에 있는 오동도에서는 천선과나무와 모람이 자라고 있으며, 열매를 먹을 수 있지만 크기가 작아 별로 가치는 없다.

이들 나무는 모두 열매와 잎에서 흰 즙액이 나오는 것이 뽕나무와 닮았고, 따라서 닥나무와 함께 뽕나무과에 속한다.

○인도보리수나무와 벵골보리수나무

인도보리수나무는 석가가 이 나무 아래에서 해탈의 경지에 이른 것으로 유명하다.

늘푸른 넓은잎 큰키나무로 나무 높이가 10~20미터에 달하며, 뽕나무과 무화과나무속으로 인도가 원산지다.

나무 높이에 비해 나무 줄기의 지름이 2미터 정도로 매우 굵다.

잎자루가 길고 잎 가장자리에 톱니가 없으며, 다소 물결치는 듯한 느낌을 준다.

잎은 가죽 같은 질감이며 잎 끝이 좁고 길게 뻗어나가는 것이 특징이다.

가지가 사방으로 뻗어나가고 줄기의 생장력이 강해 숲을 이루는 좋은 녹음수綠陰樹다.

곁가지에서 많은 공기뿌리(무릎뿌리, 기근氣根)를 내리고 이것이 땅에 닿으면 줄기 모양이 되어 줄기를 지탱한다.

이 과정이 계속되면 한 나무가 나중에는 하나의 숲을 이루게 된다.

인도보리수나무의 열매는 무화과나무 무리의 하나이므로 꽃이 열매 안에 숨어 있어 그대로는 눈으로 관찰할 수가 없다.

열매는 지름이 2센티미터 정도다.

인도보리나무의 학명은 피쿠스 렐리기오사 Ficus religiosa, 일반명은 보 트리 Bo tree, 피풀 트리 Peepul tree, 세이크리드 트리 성수聖樹 sacred tree가 일반적이나, 스리랑카 Sri Lanka에서는 보들 Bodl 또는 피팔 Pipal, 아라챠 Aracha, 말레이시아 Malaysia에서는 보들, 피팔, 피풀, 아라 Ara, 태국에서는 포 트리 Po tree 등 다양하다.

벵골보리수나무(벵갈고무나무, 뱅갈보리수나무, 뱅골고무나무 따위로 부르기도 하지만 공식 이름은 벵골보리수나무) 역시 무화과나무속으로 반얀나무 Banyan tree라고도 한다.

공기뿌리를 내는 등 나무 형태는 인도보리수나무와 비슷하다.

벵골보리수나무의 학명은 피쿠스 벵갈렌시시 Ficus benghalensis이며, 늘푸른 큰키나무다.

인도 India 카디리 Kadiri 시 일원에서 자라고 있는 티마마 마리마누 Thimmama Marrimanu란 이름의 벵골보리수나무는 세계에서 가장 나무 폭이 넓은 큰 나무로서 나무 나이 600년, 점유 면적 19,107 제곱미터, 전체 나무 둘레 846미터에 달하며 공기뿌리 개수가 몇천여 개라는 조사 기록이 있다.

책에 보면 도를 깨우친 석가는 일주일 동안 인도보리수나무 아래에서 신들의 축복을 받고, 다음 일주일은 명상에서 깨어나 벵골보리수나무 아래로 자리를 옮겨 다시 명상에 들어갔다.

석가의 득도와 관련된 나무에는 몇 종이 있는 셈인데, 대표적인 것이 인도보리수나무이고 벵골보리수나무도 보조격으로 참여하고 있다.

요컨대 모두 무화과나무속에 속하고, 나무 모양도 서로 비슷하며, 우리가 말하는 보리수나무라는 이름이 붙어 있다.

보리菩提는 '득도의 경지'라는 뜻의 산스크리트어 보디 bodh에서 나온 말이다.

※출처

1. 임경빈 저, 이경준·박상진 편, 이야기가 있는 나무백과 2, 서울대학교 출판문화원, 2019.

2. 구글 관련 자료

2025. 3. 20 새샘

'동식물 사진과 이야기' 카테고리의 다른 글

| 이야기가 있는 나무백과 40 - 물참나무 (0) | 2025.04.02 |

|---|---|

| 이야기가 있는 나무백과 39 - 무환자나무 (0) | 2025.03.28 |

| 이야기가 있는 나무백과 37 - 무궁화 (4) | 2025.03.08 |

| 이야기가 있는 나무백과 36 - 목서 (0) | 2025.02.28 |

| 이야기가 있는 나무백과 35 - 들메나무 (1) | 2025.02.21 |