새샘(淸泉)

이야기가 있는 나무백과 32 - 메타세쿼이아 본문

멸종된 화석 나무로 알았으나 1940년대에 중국 양쯔강 Yangtze River(장강长江/長江) 상류에서 처음 살아 있는 나무를 찾아냈다.

원뿔 같은 모양새가 아름다워 공원이나 가로수로 많이 심고 있다.

측백나무과 메타세쿼이아속에 속하는 갈잎 바늘잎 큰키나무로서 겉씨식물이며, 학명은 메타세쿼이아 글립토스트로보이데스 Metasequoia glyptostroboides, 영어는 Metasequoia(메타세쿼이아) 또는 dawn redwood(조상 미국삼나무), 중국어 한자는 수삼水杉이다.

메타세쿼이아는 미국 원산인 낙우송落羽松과 매우 닮았으며, 잎이 어긋나는 낙우송과는 달리 이 나무는 위 사진에서 보는 것처럼 잎이 마주나기 때문에 구별이 된다.

가을이 되면 약간 단풍이 드는데, 작은 가지를 붙인 채로 떨어진다.

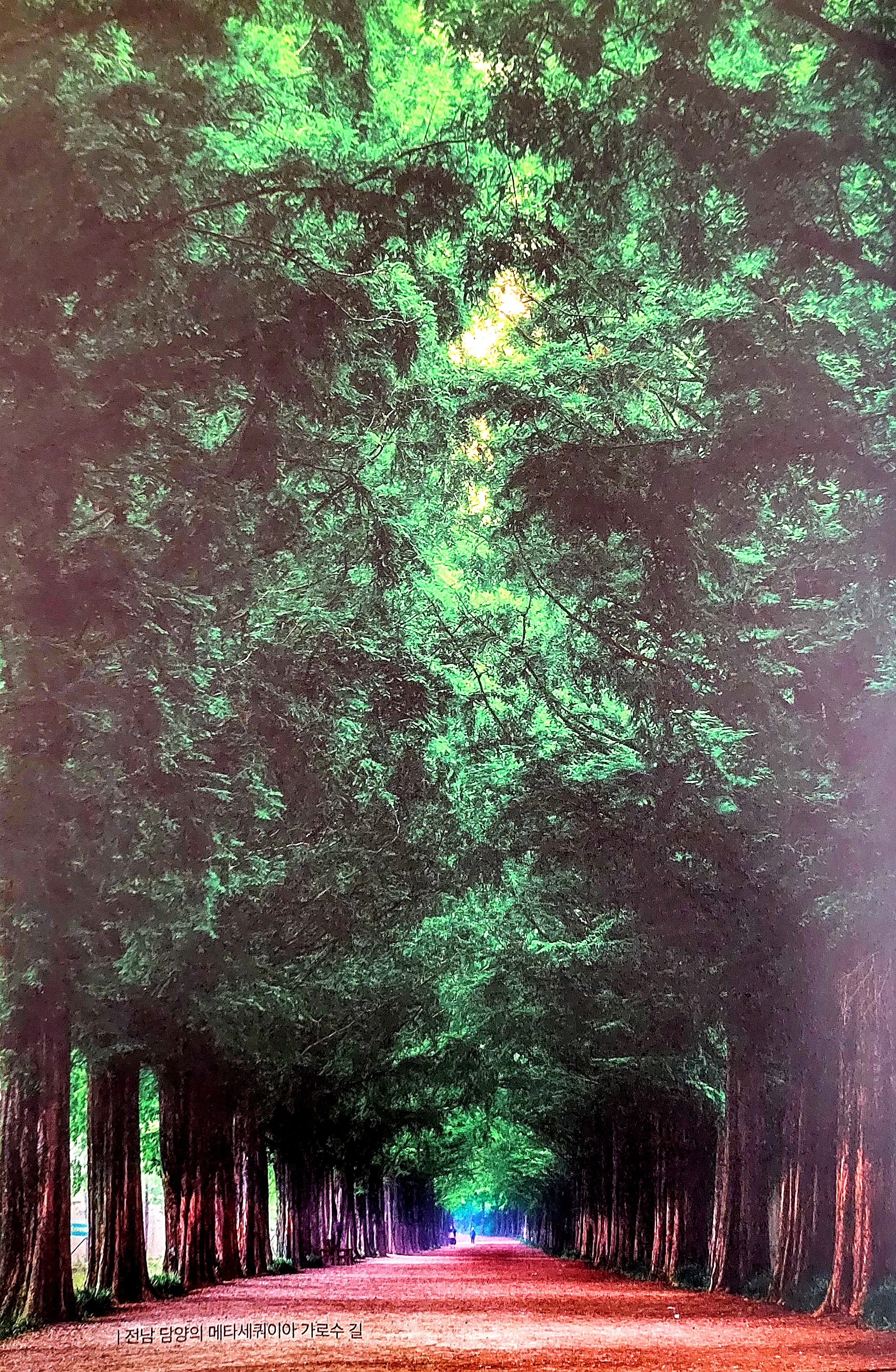

남이섬과 전남 담양의 메타세쿼이아 길이 유명하다.

은행나무와 소철 같은 겉씨식물은 살아 있는 화석으로 유명한 것처럼 메타세쿼이아도 살아 있는 화석으로 등장했다.

메타세쿼이아 화석은 만주 지방에서 나는 호박琥珀(지질 시대 나무의 진 따위가 땅속에 묻혀서 탄소, 수소, 산소 따위와 화합하여 굳어진 누런색 광물) 가운데서도 발견되기도 하고, 미국 서쪽 해안의 제3기층에서도 적지 않게 발견되고 있다.

공룡과 함께 살아온 나무, 마지막으로 남아 있는 나무, 그중 하나가 바로 메타세쿼이아다.

캘리포니아대학교 스테빈스 G. L. Stebbins 교수는 메타세쿼이아의 특성에 대해 "몸세포 안에는 22개의 염색체가 있으며, 이는 측백나무과 편백속 나무들과 동일하다. 미국에 있는 세쿼이아 Sequoia라는 나무는 염색체가 66개로 메타세쿼이아와 근본적으로 다르다"고 하였다.

≪식물의 진화와 변이≫(1950)라는 책으로 유명한 스테빈스 교수는 성격이 온유하고 신사의 기품이 돋보이는 분이었다.

필자와 만난 자리에서 그는 메타세쿼이아 연구에 대해서도 이야기했지만, 며느리가 한국 여성이라는 것을 더 자랑했다.

명랑하고 건실한 가정을 위해서 한국인 며느리를 맞이하였다고 이야기해주었다.

○빙하시대를 살아남은 나무

1941년 메타세쿼이아에 처음으로 이름을 붙인 일본인 미키(삼목三木) 교수는 과거 일본 등 동양에도 있었던 이 나무가 절명하게 된 이유에 대해 다음과 같이 설명하고 있다.

메타세쿼이아가 나타난 지질시대를 보면 오래된 곳은 중생대 백악기 때부터이고, 일본에서는 신생대 제3기층에서 나타나고 있다.

메타세쿼이아가 절멸한 시기는 북반구 기준으로 서로 다르며 오랜 시대에 걸쳐서 분포하고 있다.

면적뿐만 아니라 시간적으로도 넓으며 길고 긴 분포인 것이다.

일본에서 메타세쿼이아가 없어지게 된 것은 병충해 같은 생물학적 원인이 아닌 것으로 보고 있다.

메타세쿼이아가 살고 있던 때에 함께 살았던 나무 종류를 생각해보면 그때의 기후는 지금보다 약간 더 따뜻했다고 추정된다.

메타세쿼이아가 없어진 뒤에 빙하기氷河期(빙기氷期)가 왔는데, 이때 살았던 나무로 가문비나무, 잣나무, 솔송나무, 전나무 등이 있다.

이런 나무들은 여름에 성장을 계속하면서 그동안 겨울이 올 것을 대비해 겨울눈(동아冬芽)을 만든다.

겨울에는 성장을 중지하고 겨울눈의 상태로 견딘다.

봄이 오면 다시 겨울눈이 성장을 시작한다.

이것은 틀림없이 빙하기 시대에 얻은 습성일 것이다.

그런데 현재 메타세쿼이아를 잣나무가 자랄 수 있는 곳에 심어도 추위를 이겨낸다는 사실을 생각하면, 추위가 반드시 메타세쿼이아를 절멸시킨 원인이 되었다고는 볼 수 없는 것이다.

미키 교수는 일본에서 메타세콰이어가 절멸된 이유를 오히려 바닷물에서 찾았다.

일본은 약 200미터 깊이의 얕은 바다로 충적지대의 모래섬과 비슷하다.

그래서 바닷물이 밀려들어오면 작은 섬이 되고, 바닷물이 빠져나가면 대륙 사이에 작은 도랑만 남겨놓은 상태가 된다.

다시 말해서 대륙과 거의 연결된 것으로 볼 수 있다.

메타세쿼이아는 바닷물이 빠져나갔을 때 넓게 분포하고 있었지만, 그 뒤 바닷물의 침범으로 절멸했을 것이라는 추정이다.

그들이 낮은 곳에 살고 있었기 때문이다.

당시 평지에 자라던 메타세쿼이아, 리퀴담바 Liquidambar, 그리고 낙우송 Taxodium 같은 것은 절멸한 반면, 경사지에 자라는 금송金松과 삼杉나무는 살아남았다는 점이 이 주장을 뒷받침해주고 있다.

메타 meta는 뒤(후後)라는 뜻이고, 세쿼이아 sequoia는 아메리칸 인디언의 추장인 세쿼야 Sequoyah를 기념하기 위해서 이름 붙인 것으로, 즉 메타세쿼이어는 '뒤의 세쿼이아'라는 뜻이다.

메타세쿼이아는 그 전에는 세쿼이아속과 잘 혼동되었기 때문에 이러한 이름이 지어진 것으로 보인다.

○화석 식물의 재등장

1945년 중국 충칭(중경重京)의 임업공무원이었던 왕전王戰은 쓰촨성(사천성四川省) Sichuan Province 마도계磨刀溪 사당 부근에 있는 신목神木(하늘의 신이 내려와 머물고 있어 신앙의 대상이 되는 나무)의 표본을 난징대학(남경대학南京大學)의 정만조鄭萬釣 교수에게 보냈다.

1946년에는 다시 베이징(북경北京)의 생물연구소 호胡 소장에게 그 표본이 보내졌는데, 이것이 1946년 ≪중국지질학회잡지≫ 제26권 105~107쪽에 살아 있는 메타세쿼이아로 보고되었다.

이제까지 지구상에 생존하는 것이 아니라고 생각했던 나무가 살아 있는 원생종原生種(예전부터 자라온 그 지역의 토종 자생종)으로 알려진 것이다.

마도계에 있었던 나무는 줄기 지름이 2.3미터, 높이가 35미터로 매우 컸으며, 중국에선느 이 나무가 습기 많은 계곡에 있어 수삼水杉이라고 이름을 지었다.

캘리포니아대학의 채니 Chaney 교수는 미국에 있는 세쿼이아보다 더 오래된 특성이 있다고 해서 돈레드우드 dawn redwood(조상 미국삼나무)라고 이름 지었다.

그 뒤 이 나무에 대한 조사가 계속되었고, 그 결과 마도계와 그 남쪽의 수삼패水杉覇에 약 천 그루가 자라는 것으로 알려졌다.

메타세쿼이아가 나는 곳은 겨울에도 눈이 오고 얼음도 약간 얼 정도이지만 늘푸른 넓은잎나무들도 자라고 있는 지대다.

필자가 처음 본 메타세쿼이아는 1957년 미국 미네소타대학 교정에 있던, 생장이 빈약한 높이 2미터 가량의 나무였다.

미국에서 이 나무를 일본으로 보냈고, 일본에서는 메타세쿼이아 보존회가 만들어져 그 보급을 힘을 기울였다.

이제는 꺾꽂이(삽목揷木)로 많은 묘목이 양성되었고 우리나라에서도 흔한 나무가 되었다.

바늘잎나무는 씨의 떡잎이 많은 것이 특징이지만, 메타세쿼이아는 2개의 떡잎으로 되어 있어 특이한 편이다.

지난해에 자란 가지를 10센티미터 정도의 길이로 끊어서 봄에 꺾꽂이를 하는데, 이때 가지 끝에 겨울눈을 붙인다.

꽂기 전에 흙물에 아랫부분을 담가서 생기를 주며, 겨울눈을 소중히 남기고 8~9센티미터가량 땅속에 묻는다.

해가림을 하고 물을 주는 등 관리를 잘해서 키워야 한다.

메타세쿼이아를 산에 심어 목재를 생산할 수 있도록 하는 연구도 진행되었으나, 현재로서는 풍치수風致樹(훌륭하고 멋진 경치를 만들기 위해 심는 나무)로서의 가치가 더 인정되고 있다.

메타세쿼이아가 중국 좁은 지역에 국한되어 남아 있었다는 것은 이 나무의 운명이 불꽃이 깜박이고 있다는 뜻이다.

숨져가는 슬픈 역사의 끄트머리에서 신음하는 것 같았는데, 다행히도 지혜로운 인간의 노력으로 그 자손이 퍼질 수 있었던 것이다.

메타세쿼이아는 늙은 잔존종殘存種 relic(없어지지 않고 남아 있는 종)이다.

이와 같은 잔존종의 예는 또 있다.

오모리카가문비나무는 매우 아름다운 나무로 유고슬라비아의 일부 지방에만 있었는데, 이제는 번식되고 다른 곳에서도 잘 자라고 있다.

필자는 독일 함부르크 부근 임목육종연구소 정원에서, 그리고 핀란든 헬싱키 부근 임목육종연구소 시험림에서 이 나무를 본 적이 있다.

바늘잎나무로서는 오모리카가문비나무가 가장 아름다운 나무일 것이다.

미국의 몬트레이소나무 Monterey pine도 유명한 잔존종이다.

캘리포니아에서도 국한된 좁은 지역에 있는 나무로서, 이 나무가 미국에서는 가볍게 여겨지지만 뉴질랜드나 오스트레일리아에서는 매우 주요한 조림수종이다.

캘리포니아 카멜 Carmel 지방에서 씨를 얻어다가 남반구에 심은 것으로, 생장이 빠르고 높게 큰다.

이 나무는 라디아타소나무 Radiata pine로 알려져 있고, 우리나라에도 들어왔으며, 산불에 대해서는 불사조로 불린다.

솔방울이 불 속에 들어가도 그 안에 있는 씨는 해를 받지 않고 건강한 까닭이다.

우리나라 한라산 꼭대기에 있는 구상나무 같은 것도 잔존중의 한 예라고 생각된다.

○분류상의 문제

메타세쿼이아가 2억만 년 전의 영화를 어느 정도 회복할 것인지 두고 볼만하다.

메타세쿼이아나 소나무, 삼나무처럼 솔방울(구과球果) 열매가 달리는 나무는 세계적으로 약 60속, 600종 정도가 있다.

그중 한 종만으로서 한 개의 속을 이루는 것이 약 20개다.

메타세쿼이아가 들어 있는 측백나무과에는 9속이 있고 대개는 1속 1종이며, 예외가 있다고 해도 1속에 2~3종에 불과하다.

예전에는 분화해서 번영했지만 지금은 쇠퇴하고 있다.

또한 화석으로도 발견되고 있는데, 측백나무과에 속한다고 생각되는 화석은 이미 약 2억 5천만 년 전에 나타났고, 세쿼이아속은 약 2억만 년 전부터 나타났으며, 또 삼나무속은 약 1억만 년 전부터 나타난다.

삼나무는 1속 1종으로 일본과 중국 일부에서 나고 있는데, 이것도 오랜 잔존종일 것이다.

전나무속, 가문비나무속, 개잎갈나무속 등 소나무과에 속하는 화석은 비교적 근대적인 나무들이다.

※출처

1. 임경빈 저, 이경준·박상진 편, 이야기가 있는 나무백과 1, 서울대학교 출판문화원, 2019.

2. 구글 관련 자료

2025. 2. 5 새샘

'동식물 사진과 이야기' 카테고리의 다른 글

| 이야기가 있는 나무백과 34 - 목련 (3) | 2025.02.14 |

|---|---|

| 이야기가 있는 나무백과 33 - 모과나무 (0) | 2025.02.09 |

| 이야기가 있는 나무백과 31 - 매실나무 (1) | 2025.01.29 |

| 이야기가 있는 나무백과 30 - 가시칠엽수(마로니에) (0) | 2025.01.13 |

| 이야기가 있는 나무백과 29 - 리기다소나무 (1) | 2025.01.05 |