새샘(淸泉)

우리 고대사의 열국시대16 - 백제의 건국과 성장3: 성장과 변천 본문

4. 백제의 성장과 변천

백제 역사는 대략 다섯 시기로 구분된다.

제1기는 비류와 온조 일행이 고구려에서 남하하여 한韓의 서북부 국경 지역의 미추홀에 도읍했던 시기인

건국기(서기전 18~서기전 5년)

제2기는 하남위례성[한성]에 도읍했던 시기인 기반 구축기(서기전 5~서기 475년)

제3기는 웅진에 도읍했던 시기인 안정 추구기(475~538년)

제4기는 사비에 도읍했던 시기인 중흥기(538~630)

제5기는 익산 천도가 무산된 이후의 멸망기(630~660)

1)제1기 건국기(서기전 18~서기전 5년)

『삼국사기』 「백제본기」 에 따르면 백제는 건국 뒤 바로 온조溫祚왕(재위: 서기전 18~서기 28) 원년에 동명왕묘를 세웠다.

백제 왕실의 혈통은 부여계였으므로 백제 왕실에서 세운 동명왕묘는 부여 건국시조인 동명왕이 모셔졌을 것인데, 이후 동명왕묘에 배알했다는 기록이 자주 보인다.

이는 시조신을 통해 최고신인 하느님과 교감을 갖고자 했던 것으로 종교적으로 중요한 의미를 가진다.

백제 왕실에서는 동명왕묘에서 자신들의 시조신을 통해 최고신인 하느님에게 건국을 알리고 보우保佑[보호하고 도와줌]와 안녕을 빌어 신의 계보를 형성시켰던 것이다.

그리고 시조신을 통해 고조선시대에 이미 한민족의 최고신으로 자리잡은 하느님과 교감함으로써 하느님의 대리자로서 지상을 다스리고자 했음을 의미하는 것이다.

백제가 미추홀에 도읍하고 있었던 건국 초에는 북방의 말갈과 낙랑 등의 침입으로 어려운 처지에 있었다.

이런 상황에서 아직 기반이 튼튼하지 않은 데다 마한에게 영토 일부를 할양받아 건국한 백제였기에 마한에 대해서는 공손한 태도를 보였다.

2)제2기 기반 구축기(서기전 5~서기 475년)

온조왕은 불안한 환경을 벗어나 나라 기틀을 튼튼히 하기 위해 하남위례성으로 도읍을 옮기기로 결심했다.

온조왕은 마한에 사신을 보내 도읍을 옮기겠다고 보고하고 영역을 획정했는데 북쪽은 패하浿河[예성강], 남쪽은 웅천熊川[안성천], 서쪽은 바다, 동쪽은 주양走壤[춘천]에 이르렀다.

마한에게 천도와 영토 획정에 대해 양해를 얻은 백제는 서기전 5년(온조왕 14년)에 도읍을 하남위례성河南慰禮城[한성漢城]으로 옮겼다.

하지만 하남위례성으로 천도한 직후에도 낙랑과 말갈의 침입이 계속되는 등 사회가 아직 안정되지 않았기 때문에 한에 순종하면서 한의 거수국과 같은 위치는 계속되었다.

그러나 백제가 나라 기초가 어느 정도 마련되자 웅지를 드러내기 시작하여 서기 2년(온조왕 20년)에 큰 제단을 쌓고 하느님과 토지신에게 제사를 지냄으로써 두 최고신을 결합시켜 신의 계보를 확립하였다.

그리고 백제 왕이 직접 하느님과 교감하여 하느님의 대리자로서 지상의 관리자가 되고자 했던 것이다.

8년(온조왕 26년) 마한을 쳐서 그 국읍을 차지했고, 다음 해인 9년 마한을 완전히 정복했다.

이렇게 온조왕 시기에 이미 마한을 정복한 것은 백제는 처음부터 독립국가를 건설할 생각을 하고 있었지만 초기에 한의 거수국으로 있었던 것은 그 기틀을 마련하기까지의 방편이었을 것이다.

넓은 영토를 확보하여 국가 기틀을 확고히 한 온조왕은 10년 맏아들 다루를 태자로 삼아 장자상속 원칙을 세웠다.

이후 계속 영토를 확장하여 온조왕시대에 이미 그 영토가 오늘날 정읍에까지 이르렀다.

백제는 8대 고이古爾왕(재위: 234~286)시대에 눈부신 발전을 이루면서 신라를 제압했다.

242년 국가적인 사업으로 남택南澤 지역을 개간하여 논을 만들어 경제 기반을 튼튼히 하였다.

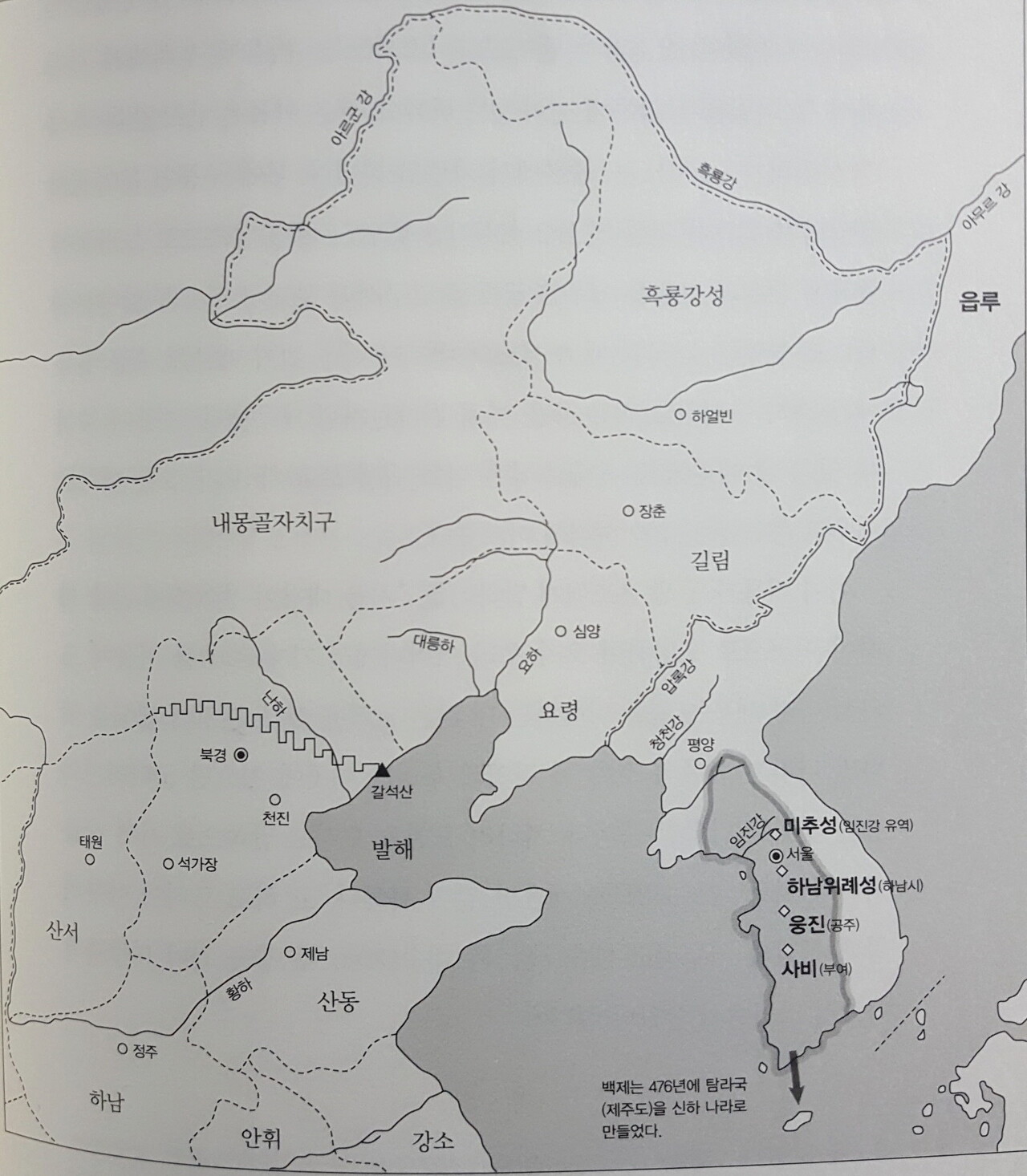

246년에는 중국 위나라의 관구검이 고구려를 침략했을 때 위나라 후방이 비어 있는 틈을 이용해 진충眞忠 장군을 보내 낙랑군 변경을 습격하여 그곳 주민을 빼앗았다. 낙랑군은 오늘날 난하 동부 유역에 있었으므로 이는 백제가 이 시기에 오늘날 북경과 천진 지역에 진출했음을 알게 해준다.

이후 백제는 산동성과 강소성, 절강성까지 그 세력을 확장하여 수나라(581~619)가 중국을 통일하기 직전까지 중국 동부 해안 지역을 지배했다.

260년에 관제와 신분제를 엄격하게 정돈함으로써 왕권 즉 중앙권력과 신분제가 매우 강화되었다.

동시에 부패한 관리들이 나타나자 262년 이를 막기 위한 엄격한 법령을 반포했다.

부패한 관리는 국가권력이 강대해지면서 출현한다.

그러므로 이 시대에 백제는 이미 부패한 관리가 많이 나올 정도로 국가권력이 매우 강대해졌고 사회와 경제가 발전해 있었다고 보아야 할 것이다.

일부 학자들은 위 기록을 백제가 처음으로 법을 제정하여 반포한 것으로 보면서 이에 근거하여 백제 건국 시기를 고이왕 시대로 보기도 했다. 그러나 이런 견해는 잘못된 것이다.

한민족은 고조선시대에 이미 법을 가지고 있었고 백제가 건국되기 전 한에도 준엄한 법이 있었다.

그러므로 당연히 백제에는 건국 초부터 법이 시행되고 있었다고 보아야 한다.

백제가 건국되기 전에도 이미 그 지역에는 법에 따라 다스려지는 국가가 있었는데 그 뒤를 이은 백제에 법이 없었다는 논리는 성립될 수 없다.

개혁정치로 국력을 튼튼히 한 고이왕의 뒤를 이은 책계責稽왕(재위 286~298)과 분서汾西왕(재위 298~304)은 한편으로는 고구려의 침략에 대비하면서 다른 한편으로는 오늘날 북경과 천진 지역에 확보한 백제 영토를 확장하는 데 주력했다.

그 과정에서 책계왕은 오늘날 난하 유역에서 전쟁하다 사망했고, 분서왕은 낙랑군 서쪽 현을 차지했으나 낙랑군 태수가 보낸 자객에게 살해되었다.

중국 지역의 공략에서 두 번이나 왕이 사망하는 시련을 겪은 뒤 즉위한 11대 비류比流왕(재위 304~344)은 국내 안정에 주력했다.

이렇게 백제가 성장하고 사회가 안정되자 신라는 백제에 사신과 예물을 보냈다.

이에 대한 답례로 백제 13대 근초고近肖古왕(재위 346~375)도 366년 신라에 사신을 보냈다.

2년 뒤에는 좋은 말을 보냈는데, 이는 신라보다 백제에서 좋은 말이 생산되었다는 것을 말해준다.

아마도 이 말들은 종마로서 전쟁에도 사용되었을 것이므로 백제가 신라와의 우의를 돈독히 하고자 했음을 알게 해준다.

이 시기에 고구려는 오늘날 요서 지역에 있었던 한사군을 완전히 몰아내고 그 지역에 고조선 옛 땅을 모두 수복한 뒤 백제와 신라를 통합하기 위해 진출 방향을 남쪽으로 잡고 있었다.

369년(백제 근초고왕 24년, 고구려 고국원왕 39년) 고구려가 2만 명의 군사로 백제를 침공했는데 태자가 이를 맞아 싸워 크게 이기고 5천 여명을 포로로 붙잡았다.

2년 뒤인 371년 고구려군이 다시 침공해 왔을 때 이를 격파한 근초고왕은 태자와 함께 고구려의 평양성을 공격하면서 전쟁 중 고구려 고국원왕이 백제군 화살에 맞아 사망했다.

375년 근초고왕은 박사 고흥高興으로 하여금 『서기書記』를 편찬하게 하여 백제 역사를 정립함으로써 왕실의 권위를 세우고 정통성과 신성성을 강화했다.

15대 침류枕流왕(재위 384~385)은 동진東晉(317~419)에서 온 불교 승려 마라난타摩羅難陀를 맞아 왕실부터 불교를 받들기 시작했다.

불교가 왕실과 지배귀족들에게 지지를 얻게 된 것은 윤회와 업보 사상이 왕과 귀족의 현실적 신분지위를 뒷받침해주는 합리적 논리를 제공해주었기 때문이다.

즉 그들이 누리는 현실적 사회지위는 전생에 좋은 일을 한 업보로 얻어졌다는 것으로 백성들이 믿도록 해 주는 계기가 되었던 것이다.

침류왕이 사망하자 왕위 계승을 둘러싸고 왕실에서 일어난 심한 갈등으로 숙부가 왕위를 찬탈하여 16대 진사辰斯왕(재위 385~292)이 즉위했다.

이 시기의 혼란를 틈타 북쪽 고구려와 말갈이 침략해 들어와 백제는 영토 일부를 빼앗겼다.

태자가 성장하여 숙부에게 빼앗겼던 왕위를 다시 찾아 17대 아신阿莘왕(재위 392~405)이 되었다.

404년 아신왕은 아직기阿直岐를 왜에 사신으로 보냈는데 아직기는 왜의 태자에게 경전을 가르쳤다.

405년에는 왕인王仁을 왜에 보내면서 『논어』와 『천자문』을 전했으며, 왕인은 태자 스승이 되었다.

그러나 아신왕은 고구려 광개토왕의 강력한 남진정책에 부딪혀 전쟁에 패하여 고구려의 노객奴客 즉 신하가 되겠다는 맹세를 하는 수모를 겪었다.

이때 백제는 고구려에 58개의 성과 700개 마을을 빼앗겼고 아신왕의 아우 등이 볼모로 잡혀갔다.

21대 개로蓋鹵왕(재위 455~475)은 북위北魏(386~534)에 사신을 보내 고구려를 협공하려 했지만 북위가 동의하지 못해 실패했다.

거기에다 고구려 장수왕이 파견한 밀정 도림道琳에게 속아 큰 성을 쌓아 화려한 궁궐을 짓고 부왕의 능을 웅장하게 꾸미는 등의 실정으로 백성들의 원성이 높아졌다.

이 기회를 이용하여 475년 장수왕이 백제를 침공함으로써 도읍인 한성은 포위되고 개로왕은 살해되었다.

3) 제3기 안정 추구기(475~538년)

개로왕의 뒤를 이은 문주文周왕(재위 475~477)은 다시 도읍인 한성을 회복했으나 그곳에 더 도읍하는 것이 유리하지 않다고 판단하여 즉위 원년 475년 도읍을 웅진熊津(공주)으로 옮겼다.

웅진시대 초기의 백제는 정국이 매우 불안했다.

왕실과 대귀족들 사이에 갈등이 매우 심하여 권력을 장악하고 있던 신하가 문주왕을 살해했고, 그 뒤를 이은 삼근三斤왕은 불관 13세 어린 나이에 즉위했으나 3년 만에 사망하고 말았다.

문주왕의 조카 동성東城왕(재위 479~501)이 24대 왕으로 즉위하여 대내적으로 정치 안정을 꾀하고, 대외적으로 중국 남제南齊(479~502)에 사신을 보내 우의를 돈독히 했다.

그리고 신라 이찬의 딸을 왕비로 맞아 신라와의 동맹관계를 강화하여 국력이 성장하고 나라 기반이 점차 튼튼해졌다.

그러나 신하의 세력을 꺾으려다 신하가가 보낸 자객에게 동성왕은 살해되고 말았다.

동성왕의 뒤를 이은 25대 무령武寧왕(재위 501~523)은 즉위와 함께 반란을 평정하고 사회를 안정시켰다. 그리고 선왕이 닦은 기반 위에서 고구려와 말갈 침공을 격퇴하여 군사적으로 고구려를 능가하는 강국이 되었다.

중국 남조의 梁나라(502~557)와도 관계를 돈독히 하여 양나라에서 521년(무령왕 21년) 사지절도독백제제군사영동대장군使持節都督百濟諸軍事寧東大將軍의 칭호를 받기도 했다.

공주 무령왕능에서 발굴된 많은 화려한 유물들은 당시 백제 국력과 사회경제 수준을 알게 해준다.

무령왕의 뒤를 이은 26대 성聖왕(재위 523~554)은 중국 남조 양나라와 교류를 더욱 증진시켜 즉위 이듬해인 524년 양나라에게서 지절도독백제제군사수동장군백제왕持節都督百濟諸軍事綏東將軍

百濟王이란 칭호를 받았다.

4) 제4기 중흥기(538~630)

성왕은 538년(성왕 16년)에 도읍을 사비泗沘(부여)로 옮기고 나라 이름을 남부여南扶餘로 고쳤다.

이는 국가 중흥을 꾀한 성왕의 의지 표현이었다.

548년에는 신라와 연합하여 고구려의 침략을 막았으며, 550년에는 고구려 도살성道薩城을 빼앗았다.

또 551년 신라·가야와 연합하여 고구려군을 한강 유역에서 몰아내고 백제는 한강 하류 유역을,

신라는 한강 상류 유역을 차지했으며, 백제 공주가 신라에 시집가는 등 백제와 신라의 관계가 매우

우호적으로 진행되기도 했다.

그러나 553년 신라가 배신하여 백제 동북변을 차지하자 554년 성왕은 이에 대한 보복으로

신라를 공략하는 과정에서 사망했다.

성왕의 뒤를 이어 왕위에 오른 27대 위덕威德왕(재위 554~598)은 중국 남조 진陳나라(557~589)와는

물론 북조 북제北齊(550~577)와도 우호관계를 맺었는데, 571년(위덕왕 18년) 북제는 위덕왕에게

사지절도독동청주제군사동청주자사四持節導督東靑州諸軍事東靑州刺史란 작위를 내렸다.

이는 백제가 동청주(산동성 즉묵卽墨 지역)를 지배하고 있던 당시 상황을 승인한 것이었다.

백제는 일찍이 고이왕 때(245년) 중국 동북부에 진출한 뒤 영역을 남쪽으로 확장하여 하북성·산동성·

강소성·절강성 등지의 동부 해안 지역을 지배해왔다.

시기에 따라 영역에 변화는 있었지만 그 지배가 위덕왕 때까지 계속되다

581년 수나라가 중국을 통일함으로써 마감되었다.

이 기간에 백제는 하남위례성[한성]에서 웅진으로, 그리고 다시 사비로 도읍을 옮겼는데

중국의 동부 지배는 그대로 유지하고 있었다.

이는 백제가 중국 동부 지배를 매우 중요하게 생각했음을 알게 해준다.

백제가 지배했던 지역은 황하 하류 유역에서 장강 하류 유역으로 이어지는

중국에서 가장 큰 평야지대다.

이 지역은 지금도 중국 농업경제의 가장 큰 기초가 되고 있다.

백제는 이런 경제 기반을 잃지 않으려고 노력했던 것이다.

이러한 점과 연관해서 생각해볼 때 백제가 한성에서 웅진과 사비로 도읍을 옮긴 것은, 반드시 고구려의

남하 때문만은 아니었고, 충청도와 전라도의 곡창지대를 확보하는 것이 중국 동부 해안 지역의 곡창을

확보하는 것과 더불어 국가적으로 매우 중요하다는 생각이 작용했던 것으로 보인다.

곡창지대를 기반으로 웅지를 펴려던 백제는 수나라가 중국을 통일함으로써 중국 동부에 확보했던

경제적 기반을 상실하게 되었다.

그러한 상황에서 30대 무武왕(재위 600~641)이 백제 부흥을 시도했으나 결국 실패로 돌아갔다.

5) 제5기 멸망기(630~660)

무왕은 법왕의 뒤를 이어 600년 즉위하여 신라와 자주 충돌하여 패배를 거듭했다.

또한 중국 수隋나라(581~619)에 사신을 파견하여 고구려 공격을 요청했으며, 수나라가 멸망하고 당나라가 건국된 뒤에도 친당 정책을 유지하여 무왕은 624년(무왕 25년) 당나라에게서 대방군공백제왕帶方郡公百濟王이란 칭호를 받았다.

하지만 630년(무왕 31년)부터 시작된 대규모 토목공사[사비궁의 화려한 보수, 왕흥사王興寺 창건, 궁남지宮南池 건설, 익산 미륵사彌勒寺 조성 등]와 더불어 도읍을 익산으로 천도하려는 계획이 귀족과 백성들의 반발로 좌절되면서 왕권이 크게 쇠퇴함과 동시에 국력도 현저히 약화되었다.

무왕에 이어 왕위에 오른 31대 의자義慈왕(재위 641~660)은 즉위하자 친위정변을 일으켜 반대파를 모두 추방하였고 군사권을 장악하였다.

즉위 이듬해인 642년부터 군사를 총동원하여 신라와의 전쟁에 돌입하였고 고구려와 화친함으로써 신라를 압박하였다.

이에 대한 신라의 반발은 648년 신라와 당나라 사이에 나당羅唐군사동맹을 체결하게 만들었다.

655년(의자왕 15년) 이후 의자왕은 궁정 측근세력에서 둘러싸여 방탕을 일삼았고 마침내 충신 성충成忠을 옥사시키면서 지배계층을 분열은 심화되었다.

이와 함께 계속된 신라와의 전쟁으로 경제가 더욱 어려워지면서 국력은 극도로 약화되었다.

결국 백제는 660년(의자왕 20년) 신라와 당나라 연합군에게 멸망하고 말았다.

5. 마치며

지금까지 살펴본 백제의 건국시조와 왕실 혈통, 건국 연대와 건국지, 건국 뒤의 발전 과정 등을 요약하면 다음과 같다.

백제 건국시조는 비류왕이었으며 왕실 혈통은 부여계로서 왕실의 성은 부여扶餘씨였다.

비류와 온조가 고구려 건국시조인 추모왕의 아들로 전해온 것은 추모왕이 계부였기 때문이다.

백제는 비류가 건국했지만 건국 뒤 5개월 만에 후사를 두지 못하고 사망하여 동생 온조가 왕위를 잇고 그 후손들이 대대로 계승하게 되었다.

그 결과 백제의 건국시조가 온조였던 것으로 전해졌던 것이다.

백제 건국 연대는 서기전 18년으로 『삼국사기』에 기록되어 있음에도 일부 학자들은 백제 건국 연대를 이보다 훨씬 늦은 서기 260년 경의 고이왕 때로 주장하고 있는데,

이들은 이 시기에 관제와 신분등급을 확립하고 법을 엄격히 했다고 기록되어 있는 점을 근거로 한다.

그러나 이 시기의 제도 확립과 엄격한 법 집행은 중앙권력을 한층 강화하고자 했던 것으로 백제 사회가 정치적으로 그만큼 발전했음을 뜻한다.

따라서 백제 건국 연대는 『삼국사기』 기록에 따라 서기전 18년으로 보아야 하며, 고이왕 때의 기록은 백제 국가권력이 증대되었음을 뜻하는 것으로 보아야 한다.

백제 건국지를 하북위례성으로 보는 견해는 잘못된 것이며, 비류가 미추홀에 도읍했다는 기록에 따라 백제 건국지는 미추홀이며, 오늘날 임진강 유역에서 미추홀을 찾아야 한다.

미추홀에서 천도한 하남위례성[한성]은 오늘날 경기도 하남시 교산동 지역으로 추정된다.

건국 후 온조왕은 한韓의 거수국과 같은 위치에 있으면서 안정을 꾀하는 한편 동명왕묘를 세워 왕실의 전통과 권위를 세우고자 했다.

하남위례성으로 도읍을 옮기고는 농사를 장려하면서 주민들을 보호하기 위해 성을 쌓았으며 궁궐을 신축하여 왕실의 위엄을 보였다.

기반이 닦이자 온조왕은 마한을 쳐서 영토를 오늘날 정읍까지 확장하였고, 왕위 계승에 대해 장자상속법의 원칙을 세웠다.

고이왕은 안으로는 경제 기반을 더욱 튼튼히 하고 밖으로는 신라를 제압하면서 중국 지역으로 세력을 확장하는 한편, 개혁정치가 단행하여 관제를 정돈하고 법령을 엄격히 하여 국가기강을 바로 세웠다.

또한 고이왕은 난하 유역에 있던 낙랑군을 습격하여 중국 동부 해안 지역의 교두보를 확보하면서 산동성과 강소성 및 절강성 등지까지 세력을 확장하여 수나라가 중국을 통일하기 직전까지 이 지역에 대한 지배권을 행사하였다.

근초고왕은 신라와 원만한 관계를 유지하면서 고구려의 남진정책에 대응하여 고구려 평양성을 공격하여 고구려 고국원왕을 전사시켰다.

박사 고흥에게 『서기』를 편찬하도록 하여 왕실 권위와 정통성·신성성을 강화했고, 동진에서 온 불교 승려 마라난타를 맞아 불교를 받아들여 왕과 귀족의 현실적 지위를 뒷받침하는 합리적 논거를 제공해주었다.

아신왕은 왕위를 회복하여 국내 기강을 세우고 왜와의 관계를 증진시켰다.

아직기와 왕인을 왜에 보내 아직기는 왜의 태자에게 경전을 가르쳤으며, 왕인은 『논어』와 『천자문』을 왜에 전하고 왜 태자의 스승이 되었다.

그러나 아신왕은 고구려 광개토왕의 남진정책에 부딪혀 많은 군사를 잃고 땅을 빼앗겼다.

백제 개로왕은 북위와 연합하여 고구려를 협공하고자 했으나 오히려 고구려 군대에 도읍인 한성이 포위되고 살해당하는 비운을 겪었다.

그 뒤를 이은 문주왕은 한성을 회복했으나 도읍을 웅진으로 옮겼다.

웅진시대 초기는 왕실과 대귀족들 사이 심한 갈등으로 정국이 불안했다.

동성왕이 즉위하여 국가기강을 바로잡고 정치적 안정을 꾀하면서 중국 남제와 우의를 다지는 한편, 신라와도 동맹관계를 강화하여 나라 기반이 점차 튼튼해졌다.

그러나 동성왕도 귀족의 세력을 꺾으려다 자객에게 살해당했다.

무령왕은 귀족 반란을 평정하고 사회를 안정시켜 군사적으로 고구려를 능가하는 강국을 만들었다.

공주 무령왕릉에서 출토된 화려한 유물들이 당시 백제 국력과 사회경제 수준을 알게 해준다.

무령왕의 뒤를 이은 성왕은 도읍을 사비로 옮기고 나라 이름을 남부여로 고쳤다.

성왕은 신라·가야와 연합하여 고구려군을 한강 유역에서 몰아내고 백제는 한강 하류 유역을, 신라는 한강 상류 유역을 차지했다.

하지만 말년에 신라가 배신하여 백제의 동북변을 차지하자 이에 대한 보복으로 신라를 공략하면서 성왕이 사망했다

위덕왕은 중국 남조와는 물론 북조와도 우호관계를 맺었는데, 북제는 위덕왕에게 사지절도독동청주제군사동청주자사라는 작위를 내렸다.

이는 백제가 동청주를 지배하는 것을 중국이 승인했음을 뜻하는 것이다.

백제는 일찍이 245년 무렵부터 중국 동북부에 진출하여 그 동부 해안 지역을 지배해왔는데 그 지배가 위덕왕 때까지 계속되다가 581년 수나라가 중국을 통일하면서 마감되었다.

백제가 도읍을 하남위례성[한성]에서 웅진으로 , 다시 사비로 옮기는 동안 백제는 중국 동부 해안 지역의 지배는 그대로 유지하고 있었다.

이런 상황을 통해 볼 때 백제의 두 번에 걸친 천도는 고구려의 남하 때문이기도 했지만 충청도와 전라도의 곡창지역과 함께 중국 동부 해안 지역을 확보하는 것이 국가적으로 매우 중요하다고 생각했기 때문일 것으로 보인다.

이런 곡창지역을 기반으로 웅지를 펴려던 백제는 수나라의 중국 통일로 중국 동부의 경제적 기반을 상실하게 되었다.

그런 상황에서 무왕은 부흥을 시도했지만 결국 실패했고, 그 뒤를 이은 의자왕 때 백제는 신라와 당나라 연합군에게 멸망하고 말았다.

※이 글은 윤내현 지음, '한국 열국사 연구(만권당, 2016)'에 실린 글을 발췌하여 옮긴 것이다.

2020. 4. 2 새샘

'글과 그림' 카테고리의 다른 글

| MIT 선정 2020년 10대 혁신기술 (0) | 2020.04.06 |

|---|---|

| 언제쯤 코로나19 치료제가 나올까? (0) | 2020.04.04 |

| 코로나19 바이러스는 인공 바이러스가 아니다! (0) | 2020.04.01 |

| 우리 고대사의 열국시대15 - 백제의 건국과 성장2: 건국 과정 (0) | 2020.03.30 |

| 우리 고대사의 열국시대14 - 백제의 건국과 성장1: 건국시조와 혈통 (0) | 2020.03.29 |