새샘(淸泉)

우리 고대사의 열국시대15 - 백제의 건국과 성장2: 건국 과정 본문

3. 백제의 건국 과정

백제 건국을 얘기할 때 맨 먼저 등장하는 것은 건국 연대와 건국지일 것이다.

1) 건국 연대

먼저 백제의 건국 연대를 확인해보자.

『삼국사기』 「백제본기」 <시조 온조왕>조에 온조가 하남위례성에 도읍을 정하고 국호를 십제十濟라 하고 전한(서한) 성제成帝의 홍가鴻嘉 3년인 서기전 18년에 건국했다고 기록되어 있다.

앞 글에서 확인한 바와 같이 백제 건국시조를 비류로 본다 하더라도 비류가 건국 5개월 만에 사망했으므로 백제 건국 연대에는 변화가 없을 것이다.

그런데 일부 학자들은 백제 건국 연대를 이보다 훨씬 내려보고 있다.

그 이유는 온조왕 시대나 그 이후 백제 초기에는 아직 국가로서 체제를 갖추지 못했기 때문이라는 것이다. 그 근거로 다음 2가지가 제시되었다.

첫째 『삼국사기』 「백제본기」에 따르면, 백제는 고이왕 시대에 관직을 만들고 법령을 제정하는 등 국가의 여러 제도를 정비했다는 것이다.

둘째 『진서』 「동이열전」에 따르면, 마한은 277년에, 진한은 280년에 처음으로 중국 진晉나라에 사신을 파견했는데, 이 기록을 백제가 나라의 건국을 중국에 알리기 위해 사신을 파견했을 것으로 본 것이다.

따라서 백제 건국 연대를 260~261년[고이왕 27~28년]으로 보았다.

이런 견해는 『삼국사기』 「백제본기」의 초기 기록은 신빙성이 없다는 의식이 작용하기도 했다.

일부 학자들은 백제가 한을 완전히 병합한 시기는 3~4세기 무렵으로 추정되며 백제는 고이왕 29년(262)에 법령을 반포하여 율령국가律令國家에 진입했을 것으로 추정되므로 백제의 건국 연대는 고이왕 이후로 잡아야 한다는 견해를 내놓기도 했다.

그런데 이런 견해들은 다음과 같은 문제가 있다.

첫째로 관직을 비롯한 여러 제도를 정비했다는 것은 국가조직의 발전을 의미하는 것이지 건국을 의미하는 것은 아니다.

둘째로 마한과 진한이 중국 진나라에 사신을 파견했다는 기록은 기록 그대로 마한과 진한에 관한 것으로 보아야지 결코 백제에 관한 기록으로 고쳐 보아서는 안 된다는 것이다.

그리고 백제 건국을 고이왕 때로 본 것은 중국 문헌에 백제에서 제사를 받든 것으로 기록된 구태와 고이왕을 같은 사람으로 인식한 것이 그 출발점이 되고 있는데, 앞 글에서 확인한 것처럼 중국 문헌에서 보이는 구태는 고이왕이라기보단 비류와 온조의 아버지로 전해오는 우태였을 가능성이 더 높다.

오늘날에도 지구상에는 매우 좁은 영토를 가진 국가가 존재하듯이 영토 면적이 건국의 기준이 되는 것은 아니다.

따라서 한[삼한]의 멸망이 백제 건국 기준이 되는 것도 아니다.

그리고 고이왕 29년에 반포한 법령은 부패한 관리와 도적을 동등하게 처벌함으로써 관리의 부패를 막기 위한 것이었다.

부패한 관리는 관권이 강한 사회에서 출현하는 것이 보통이므로 백제는 당시 국가권력이 매우 강한 단계에 도달했음을 알 수 있다.

따라서 고이왕시대를 백제의 건국 시기로 볼 수는 없다.

그런데 백제 건국 문제와 관련하여 간과해서는 안 될 중요한 점이 있다.

이 점은 고구려나 신라의 건국 문제를 논하는 데서도 마찬가지로, 백제의 건국 문제는 국가의 기원 문제와는 다르다는 것이다.

지금까지 백제나 고구려·신라의 건국 문제를 논할 때 국가의 기원에 관한 이론에 근거하여 그 건국 문제를 논하는 경우가 종종 있었다. 그러나 이는 잘못된 것이다.

왜냐면 국가기원에 관한 이론은 인류사회의 발전 과정에서 국가가 존재하지 않았던 시기부터 국가가 처음 출현하는 과정에 관한 이론으로서, 일단 국가가 출현한 뒤의 사회에는 적용되는 것이 아니기 때문이다.

이미 잘 알려져 있는 것처럼 한반도와 만주에 처음 출현한 국가는 고조선이었다.

백제·고구려·신라의 건국은 고조선이라는 국가가 붕괴된 후 국가 이름이 바뀌었음을 의미하는 것이지 국가가 처음 출현했다는 뜻은 아니다.

다시 말하면 한반도와 만주는 고조선시대에 이미 국가 단계 사회에 진입했으며, 그 이후는 국가 발전 과정을 보여주는 사회였던 것이다.

그러므로 백제·고구려·신라는 당연히 초기부터 국가사회였으며 나라 이름이 바뀌었다는 것은 왕조의 교체를 뜻하는 것이지 국가가 처음 출현했다는 것을 뜻하지는 않는다.

고조선의 범금犯禁 8조 가운데 지금까지 전해오는 살인·상해·절도의 처벌에 관한 법은 형벌에 관한 법으로서 율령국가의 율律에 해당한다.

그리고 절도한 사람을 노비로 삼는다는 규정은 사회신분에 관한 규정이므로 령令에 해당한다.

다시 말하면 고조선시대에 이미 율령이 실시되고 있었다는 것으로 한국사 최초의 율령국가는 바로 한국사 최초의 국가였던 고조선이었던 것이다.

이렇게 본다면 백제 건국을 온조왕 이후의 고이왕시대로 내려보아야 할 이유는 없다.

일부 학자들이 『삼국사기』 「백제본기」 초기 기록의 신빙성을 의심하는 것 역시 불신을 뒷받침할 만한 근거 또한 없다.

더욱이 『삼국사기』 「백제본기」의 <시조 온조왕>조는 「고구려본기」의 동명성왕·유리왕·대무신왕 등에 관한 기록이나 「신라본기」의 혁거세 거서간·남해 차차웅·유리 이사금·탈해 이사금 등에 관한 기록보다 훨씬 역사 기록으로서 합리성이 있다.

건국시조 온조왕은 신화적 요소가 전혀 없는 매우 역사적인 인물로 그려져 있는 것이 특징이다.

그리고 『삼국사기』 기록에 따르면 백제 건국 연대는 서기전 18년, 동부여 건국 연대는 서기전 59년, 고구려 건국 연대는 서기전 37년, 신라 건국 연대는 서기전 57년, 가야 건국 연대는 서기 42년으로 모두가 연대상 큰 차이 없이 고조선이 붕괴된 뒤 격동기에 해당한다.

따라서 백제도 이 시기에 다른 열국들도 더불어 건국되었다고 보는 것이 합리적일 것이다.

이런 점들은 백제 초기에 관한 『삼국사기』 기록이 신빙성이 있음을 말해주는 것이기도 하다.

결론적으로 백제 건국 연대는 『삼국사기』 「백제본기」 <시조 온조왕>조에 실린 서기전 18년으로 보아야 한다.

여기서 굳이 문제를 삼는다면 2가지 점을 지적할 수 있다.

첫째 온조왕보다 앞선 비류가 나라를 세웠으므로 그 즉위 기간을 추가하는 것은 합리적이기는 하지만 그 기간이 5개월에 불과하므로 건국 연대에 영향을 준다고 말할 수 없다.

둘째 백제는 초기에 마한에게 북변의 땅을 얻어 그 거수국과 같은 위치에 있다가 온조왕 26년인 서기 8년 마한을 쳐서 그 도읍을 차지했으므로 백제를 이때부터 독립국으로 볼 수도 있다.

그러나 백제가 시조 온조왕 당대에 마한을 치고 도읍을 차지한 것을 보면, 백제는 건국 초부터 독립국으로 출발할 의지와 계획을 이미 갖고 있었으므로 굳이 건국 연대를 끌어내릴 필요는 없을 것이다.

2) 건국지

『삼국사기』 「백제본기」 <시조 온조왕>조 기록은 백제 건국시조는 온조, 건국지는 하남위례성이다.

그런데 온조왕 13년에 도읍을 옮길 준비를 한 뒤 그다음 해에 하남위례성으로 천도했다는 기록이 있다.

따라서 백제 건국지는 하남河南이 아니라 하북河北이었다고 보는 것이 옳다.

이런 이유로 백제 건국지를 하북위례성으로 보고 그 위치를 오늘날 정릉, 세검정, 중랑천변 지역으로 보기도 했다.

그러나 도읍을 옮긴 곳의 이름이 하남위례성이었다고 해서 이전 도읍 이름이 하북위례성이었다고 결코 단정할 수는 없다.

어쨌든 중요한 것은 백제 건국지는 한강 이북에 있었는데 후일의 도읍인 한강 이남의 하남위례성으로 잘못 전해졌다는 것이다.

그리고 비류가 온조와 헤어져 미추홀에 가서 자리를 잡았다는 기록도 『삼국사기』에 있다.

즉 백제의 건국지가 미추홀이었다는 것이다.

그리고 중국의 『북사北史』와 『수서隋書』에 백제 건국지가 대방의 옛 땅으로 기록되어 있다.

그러면 중국 문헌에 기록된 대방의 옛 땅은 과연 어딜까? 대방은 두 곳이 있었다.

하나는 동한 말에 공손강이 낙랑군 남부를 분할하여 설치했던 난하 하류 동부 유역에 있던 대방군이고, 다른 하나는 황해도 지역에 있었던 대방국이다.

그런데 잘 알려진 바와 같이 백제가 초기에 위치했던 곳은 한반도 남부에 자리잡고 있었던 한韓의 북부 변경 지역이었다.

그리고 백제가 건국하기 전 한의 북쪽에는 대방국이 한과 국경을 접하고 있었다.

따라서 백제가 초기에 자리잡았던 곳은 대방국과 한의 국경지대로서 그곳은 때에 따라 백제의 영토가 되기도 하고 대방의 영토가 되기도 했을 것이다.

중국 사서에 백제 건국지가 대방의 옛 땅이었다고 기록된 것은 바로 이런 이유 때문이었을 것이다.

한과 대방국의 경계는 멸악산맥이나 임진강으로 상정想定[생각하여 단정함]된다.

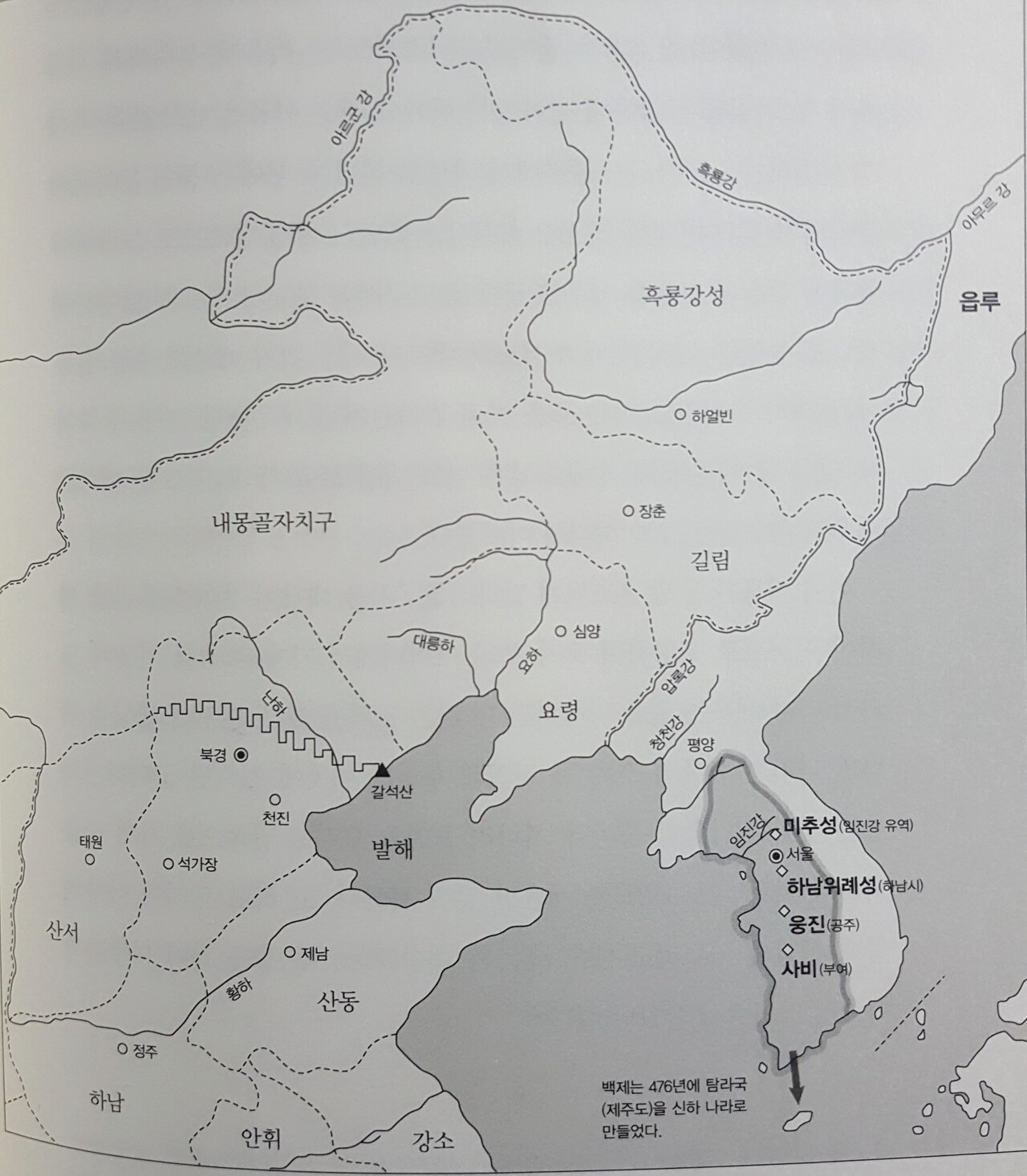

그리고 비류와 온조가 남하하는 과정에서 패수浿水[예성강]와 대수帶水[임진강]를 건넜다고 했다.

그러므로 백제 건국지는 오늘날 임진강 남부 유역이었을 것이다.

여기서 문제가 되는 것은 미추홀의 위치다.

우리 문헌에 나오는 미추홀은 오늘날 인천으로 보는 데는 학자들의 이의가 없는 듯하다.

그렇다면 인천이 백제 건국지였을까?

비류와 온조가 임진강을 건너 인천으로 가는 길은 2가지 길을 생각할 수 있다.

임진강과 한강이 만나 바다로 들어가는 강화도 하류를 건너 김포를 지나 인천으로 들어가는 길과, 임진강 상류나 한탄강을 건넌 다음 다시 한강을 건너 인천으로 가는 길이 그것이다.

첫 번째 길은 한강 하류의 강폭이 너무 넓어 건너기가 어려웠을 것으로 보인다.

그렇다면 두 번째 길에서 임진강 상류나 한탄강을 건넌 다음 다시 한강을 건너지 않고 바로 한강 북쪽의 임진강 유역에서 나라를 세웠을 가능성이 높다고 생각된다.

그러므로 백제 건국지에 대해서는 2가지 문제점이 생긴다.

하나는 인천으로 볼 경우, 미추홀이라는 지명은 일치하지만 그곳에 이르는 통로에 문제점이 있고, 다른 하나는 한강 북쪽의 임진강 유역으로 볼 경우, 통로는 합리적인 반면

미추홀이란 지명을 확인해야 하는 문제점이 있는 것이다.

백제는 대방의 옛 땅에서 건국되었다고 했는데 인천 지역은 멸악산맥이나 임진강에서 너무 멀리 떨어져 있어서 대방국 영토에 포함된 적이 있다고 보기는 어렵다.

그리고 백제가 한에게 그 북부 일부를 할양받아 정착했다면 그곳은 한의 변경 지역이었을 것이므로 인천 지역으로 보기는 어렵다.

임진강 유역의 자연지세로 보아 한강과 만나는 하류는 강폭이 넓어 건너기가 쉽지 않았을 것이고, 그 상류나 한탄강은 건너기가 쉬웠을 것이다.

그러므로 비류와 온조가 한강 북쪽의 임진강 유역에서 백제를 건국했을 것으로 본다면 임진강과 한강 사이의 지역에서 미추홀이라는 지명을 찾아야 한다.

그런데 「광개토왕릉비문」에 한강 이북 지역에 미추성彌雛城이 있었음이 확인된다.

396년에 고구려 광개토왕은 백제를 친 적이 있는데, 46개의 백제 성을 공략한 다음 아리수阿利水[한강]를 건너 백제 도성을 쳤다.

이때 공략한 46개의 성 가운데 22번째로 미추성이 등장한다.

고구려는 북쪽에서 남하하여 오늘날 한강 남부 유역에 있었던 백제의 도성을 쳤으므로 미추성은 당연히 한강 북쪽에 있어야 하는 것이다.

이 미추성 지역이 백제의 건국지였을 것이다.

요즈음 임진강과 한탄강 유역의 성터들이 조사되고 있으므로 이러한 성터들의 성격이 구체적으로 밝혀지면 백제 건국지의 실체도 드러날 것이다.

결론적으로 비류와 온조가 패수와 대수의 두 강을 건너 세운 백제의 건국지는 한강 북쪽의 임진강 유역의 미추홀이었으며,

비류가 건국한지 불과 5개월 만에 사망하고 온조가 즉위한 서기전 18년의 13년 후인 온조왕 14년(서기전 5년)에 미추홀에서 하남위례성으로 천도하였던 것이다.

※이 글은 윤내현 지음, '한국 열국사 연구(만권당, 2016)'에 실린 글을 발췌하여 옮긴 것이다.

2020. 3. 30 새샘

'글과 그림' 카테고리의 다른 글

| 우리 고대사의 열국시대16 - 백제의 건국과 성장3: 성장과 변천 (0) | 2020.04.02 |

|---|---|

| 코로나19 바이러스는 인공 바이러스가 아니다! (0) | 2020.04.01 |

| 우리 고대사의 열국시대14 - 백제의 건국과 성장1: 건국시조와 혈통 (0) | 2020.03.29 |

| 신종 바이러스 이름 짓기 (0) | 2020.03.28 |

| 공식 증인이 된 유령 (0) | 2020.03.26 |