새샘(淸泉)

우리 고대사의 열국시대14 - 백제의 건국과 성장1: 건국시조와 혈통 본문

1. 들어가며

백제百濟는 열국시대 초기에 고구려·신라 등의 여러 나라와 비슷한 시기에 건국되어

열국시대가 마감된 뒤 고구려·신라·백제·가야의 사국시대를거쳐

고구려·신라·백제의 삼국정립시대까지 각축을 벌였던 나라이다.

이 기간동안 백제는 한국사의 주류 가운데 하나였다.

그런데도 백제사는 고구려사나 신라사에 비해 연구가 많이 부족하다.

백제가 고구려나 신라보다 사료가 부족한 것도 원인이겠지만

신라가 고구려와 백제를 통합했다는 이유 때문에 남한에서는 신라사 연구를 중요하게 생각했고,

북한에서는 그 지역에 있었던 고구려를 정통으로 삼는 역사관에 따라

고구려사 연구를 중요하게 생각했기 때문이다.

그러나 생각해보면 각 시대에 존재했던 나라들은 기본적으로 모두 그 시대의 주류로서 중요성을 갖는다.

같은 시대에 존재했던 여러 나라 가운데 어느 하나만을 정통으로 인정하는 것은 공정하다고 할 수 없다.

그 이유는 같은 시대에 존재했던 여러 나라들은 나름대로 자신의 역할을 수행했던

역사의 주역이었기 때문이다.

그리고 삼국시대의 역사에서 백제가 제외되거나 정확하게 인식되지 못할 경우

그 시기의 한국사는 균형을 잃게 될 것이다.

이 글에서는 백제사를 이해하는 데 가장 기본이 되는 몇 가지를 다루고자 한다.

그것은 백제 건국시조와 혈통, 건국 연대와 건국지, 건국 뒤의 발전 과정 등이다.

백제의 건국시조를 일반적으로 온조왕으로 인식하고 있지만 비류왕이라는 설이 전해오고 있으며,

그들의 혈통에 대해서는 부여계설과 고구려계설로 나뉘어 있다.

건국 연대에 대해서는 『삼국사기』에 서기전 18년으로 기록되어 있는데도

이를 부인하고 서기 260년대로 내려보아야 한다는 주장이 제기되어 있다.

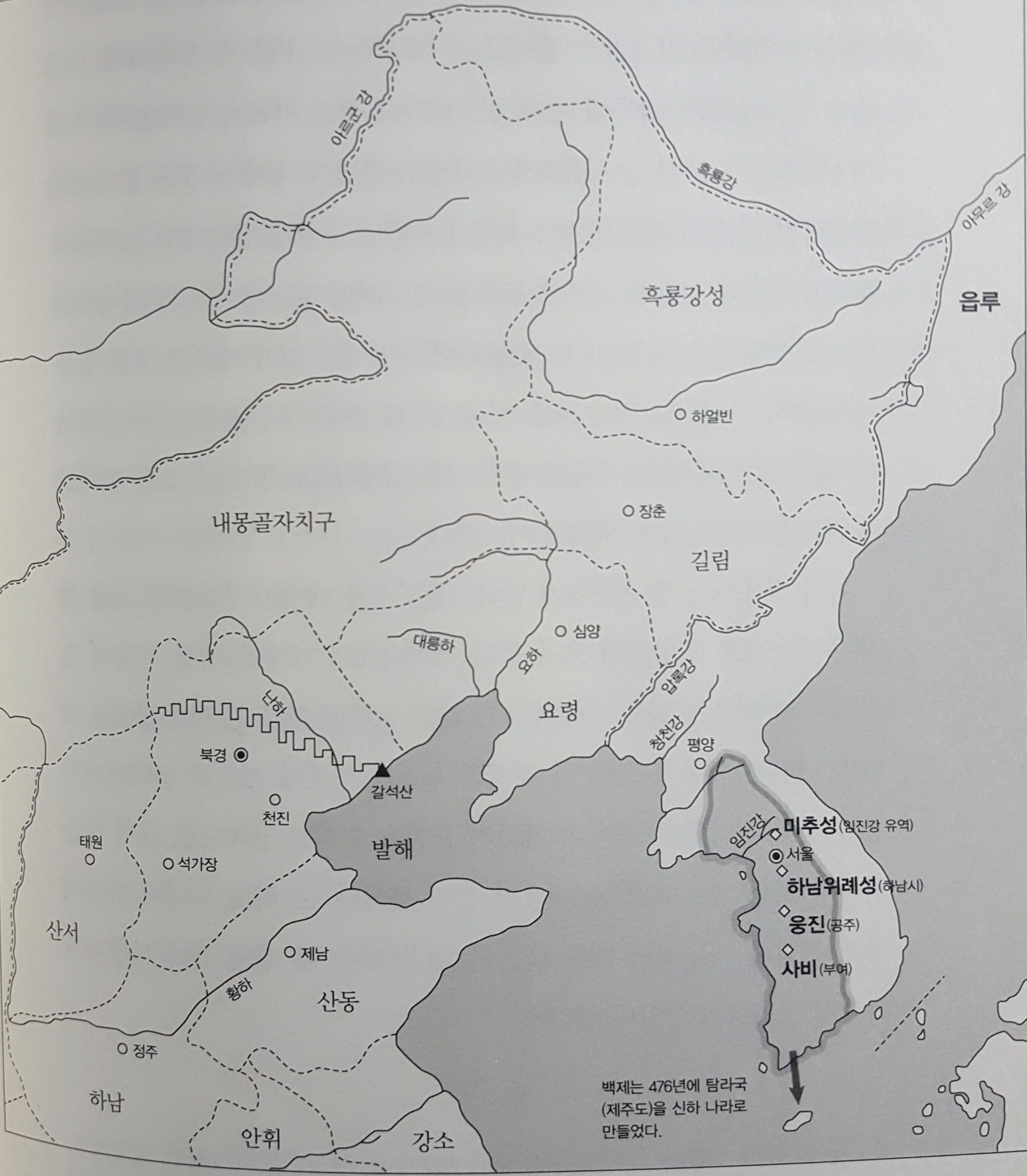

그리고 건국지에 대해서는 문헌에 '한韓의 북변' 또는 '대방 옛 땅'이라고 기록되어 있는데도

문헌에 보이지도 않는 '하북위례성河北慰禮城'을 상정하고 그곳을 북한산 주변에서 찾고 있다.

백제의 성장에 대해서도 천하를 다스리고자 했던 백제의 웅지에 대한 관심이 부족했고

백제의 남천南遷도 단순히 고구려의 남진에 빌린 것으로 보는 경향이 있다.

그러다 보니 백제의 중국 동부 지배에 대한 평가도 바르게 내리지 못했다.

이런 문제들을 밝히는 것은 백제사 연구의 기초가 될 뿐만 아니라

당시의 동북아시아 국제질서를 바르게 이해하는 데도 많은 도움이 될 것이다.

2. 백제의 건국시조와 왕실의 혈통

백제의 건국시조와 왕실의 혈통을 밝히는 데는 어려움이 있다.

백제의 건국시조에 대해서만도 온조설, 비류설, 도모설, 구태설 등

여러 가지 다른 내용의 기록들이 전해오기 때문이다.

그 내용 하나하나 검토해보자.

1) 온조설

백제의 건국시조가 온조溫祖였다는 설은 한민족에게 가장 널리 전해 내려온 백제의 건국신화로서

『삼국사기』 「백제본기」 <시조 온조왕>조에 기록되어 있다.

백제를 건국한 인물은 온조왕으로 고구려를 건국한 추모왕(주몽왕)의 셋째 아들이라고 했다.

추모왕은 북부여에 있을 때 이미 아들이 있었고,

졸본부여로 망명한 뒤 졸본부여 공주와 다시 결혼하여 비류와 온조 두 아들을 두었다.

그런데 추모왕이 고구려를 건국하자 북부여에서 낳은 아들이 찾아와 태자가 되었고,

비류와 온조는 태자에게서 해를 입을까 두려워 남쪽으로 내려왔는데

온조가 하남위례성에서 백제를 건국했다는 것이다.

2) 비류설

백제 건국시조가 비류였沸流다는 설은 『삼국사기』 「백제본기」 <시조 온조왕>조의 주석으로 실려 있다.

이 주석에는 백제를 건국한 인물은 온조가 아니라 비류였다는 것이다.

그리고 비류와 온조의 아버지는 고구려 추모왕이 아닌 북부여 해부루왕의 후손인 우태優台였고

어머니는 졸본부여의 소서노召西奴였다.

추모왕이 부여에서 졸본부여로 망명하여 고구려를 세우면서

당시 졸본부여에서 살던 과부 소서노를 맞이하여 왕비로 삼았다.

이 주석으로 보아 한민족에게는 백제의 건국시조를 온조 또는 비류로 보는 2가지 전설이 전해 내려왔는데

『삼국사기』의 편찬자는 어느 것이 옳은지 분명한 판단이 서지 않았기 때문에

2가지 전설을 함께 수록했을 것이다.

3) 도모설

백제 건국시조가 도모都慕였다는 설은 일본의 『속일본기續日本紀』 와 『신찬성씨록新撰姓氏錄』에 보인다.

『속일본기續日本紀』에 백제 태조 도모왕이 부여를 차지하여 나라를 열었다고 했고,

『신찬성씨록新撰姓氏錄』에는 '백제국 도모왕의 10세손', '백제국 도모왕의 후손' 등으로 기록되어 있어

백제의 태조는 도모였다고 말하고 있다.

백제 태조를 도모라 한 것은 일본열도로 이주한 백제인들이나

백제와 일본을 왕래한 사신들을 통해서 전달되었을 것이다.

4) 구태설

백제 건국시조가 구태仇台였다는 설은 중국의 『주서周書』 「이역열전異域列傳」 <백제전>,

『수서隋書』「동이열전東夷域列傳」 <백제전>, 『북사北史』「백제열전百齊列傳」 등에 보인다.

『주서周書』에는 백제는 마한의 속국이었는데 부여에서 갈라져 아논 종족이며,

구태란 사람이 처음으로 대방에 나라를 세웠다고 했다.

그리고 『수서隋書』와 『북사北史』에는 (부여)동명東明의 후손에

구태라는 사람이 있었는데 매우 어질고 신뢰가 두터웠으며 대방의 옛 땅에 처음 나라를 세웠으며,

당초 백가百家가 바다를 건너왔다고 해서 나라 이름을 백제라 했다는 기록이 있다.

5) 위 4가지 건국시조설의 비교 검토

온조설과 비류설은 한국 문헌, 도모설은 일본 문헌, 그리고 구태설은 중국 문헌에 각각 기록되어 있다.

상식적으로 말한다면 백제 건국에 관한 전설은 한국에 전해오는 것이 정확할 가능성이 크다.

그리고 일본과 중국 기록은 전달 과정이나 기록 과정에서 착오가 일어났을 가능성이 있다.

온조설은 온조를 우두머리로 한 온조마을 계통에 속하는 전설인 듯하고,

비류설은 비류를 우두머리로 한 비류마을 계통의 전설인 듯하다.

말하자면 온조와 비류 두 집단의 계통이 서로 자신들의 우두머리가 백제의 건국시조였다고 주장하며

대립했을 것으로 본 것이다.

온조설과 비류설 사이에는 공통점이 보이지만 차이점도 있다.

공통점은 온조와 비류는 같은 혈통의 친형제이고

그들의 어머니는 고구려 건국시조인 추모왕의 부인이었다는 것이다.

차이점은 온조설에서는 그들의 아버지가 고구려 추모왕이었고 어머니는 졸본부여 공주였으나,

비류설에서는 그들의 아버지는 부여의 우태였고 어머니는 졸본부여의 소서노였다는 것이다.

그러므로 백제 왕실의 혈통은

온조설에 따른다면 고구려계가 되어야 하고 비류설을 따른다면 부여계가 되어야 한다.

북부여에서 졸본부여로 이주하여 고구려를 건국한 온조왕이 부여계가 아닌 고구려계라는 것은

다음과 같은 배경 때문이다.

추모왕은 북부여에서 출생하여 그곳에서 성장했지만 혈통이 부여계라는 기록은

어느 곳에서도 찾아볼 수 없다.

『삼국사기』 등 여러 문헌 기록에 따르면 추모왕의 아버지는 스스로 해모수라고 하는 인물이었고

『삼국유사』 기록에 따르면 해모수는 바로 단군이었다.

따라서 추모왕은 북부여에서 출생하여 자라기는 했지만 혈통은 고조선의 단군계였던 것이다.

『삼국유사』와 『제왕운기』에는 부여 왕실도 고조선의 단군계라고 기록되어 있다.

즉 부여 왕실과 고구려 왕실이 같은 혈통이기는 하지만

추모왕은 바로 부여 왕실의 후손은 아니었으며 그들의 혈통은 서로 횡적 관계였다고 봐야 할 것이다.

그런데 우리의 관심을 끄는 것은 백제 왕실에서 고구려계 혈통임을 나타내는

어떤 이름이나 상징도 사용한 흔적이 보이지 않지만

부여계 혈통임을 나타내는 이름이나 상징은 보인다는 점이다.

『삼국사기』 「백제본기」 <시조 온조왕>조의

백제 왕실의 세계世系가 고구려와 더불어 부여에서 함께 나왔기 때문에 부여로써 성씨를 삼았다는 기록은

바로 백제 왕실은 부여계 혈통임을 말해 주고 있는 것이다.

그렇다면 고구려 왕실과 백제 왕실의 성씨는 같아야 한다.

그러나 고구려 왕실의 성씨는 고高였다.

만약 백제 왕실이 고구려 왕실의 후손이었다면 고라는 성씨를 사용했지 부여라는 성씨를 사용했을 리가 없다.

이로 보아 백제 왕실은 고구려계가 아니라 부여계였음을 알 수 있다.

또한 백제는 한때 나라 이름을 남부여라 고쳤는데,

이런 사실도 백제가 부여계였음을 말해준다.

백제가 고구려계였다면 나라 이름까지 남부여라고 할 정도로 부여라는 이름에 연연했을 리가 없다.

백제 개로왕이 중국 북위에 보낸 국서에 '우리는 고구려와 더불어 부여에서 나왔다'고 적었다.

이상의 사실들은 백제 왕실이 고구려계가 아닌 부여계였음을 분명히 해준다.

따라서 백제 왕실은 고구려계로 전하는 온조설보다는

부여계로 전하는 비류설이 더 신빙성 있는 것으로 생각된다.

그런데 백제 초기왕들은 모두 온조왕의 후손이었다.

그렇다면 어떤 이유로 온조설과 비류설이 성립되어 혼란을 일으키게 되었을까?

이에 대한 해답은 『제왕운기』<백제기>에 저자 자신의 주석으로 실린 기록에서 찾아 볼 수 있다.

즉 온조왕은 어머니와 형 은조殷祖와 더불어 남쪽으로 도망하여 나라를 세웠는데

은조는 나라를 세운 지 다섯 달 만에 사망했다는 것이다.

즉 비류와 온조는 함께 어머니를 모시고 남하하여 나라를 세웠는데

비류는 나라를 세운 지 다섯 달 만에 죽었고 그 왕위는 온조가 이어받았을 것이며,

그 뒤 백제 왕위는 온조의 후손들에게 계승되었을 것으로 추측된다.

엄밀하게 말하면 백제의 건국시조는 비류였는데,

그가 자녀를 두지 못하고 일찍 사망함으로써 왕통은 동생인 온조에게로 이어져

온조가 백제 왕실의 실질적인 시조로 전해졌다고 보아야 할 것이다.

그렇다고 하더라도 온조가 비류와 더불어 부여 우태의 아들이었다면

어떤 까닭으로 온조설에서는 이들이 고구려 건국시조 추모왕의 아들로 전해졌는지는 의문이다.

그것은 아마도 비류와 온조 어머니인 소서노가 우태가 사망한 뒤 과부로 살다가

추모왕과 재혼했기 때문이었을 것이다.

추모왕은 비류와 온조의 계부였으므로 친아버지는 아니었지만 아버지로 불렸던 것이다.

지금까지 온조설과 비류설에 대해 고찰한 바를 요약하면 다음과 같은 결론에 도달한다.

1. 백제 왕실의 혈통은 부여계로서 비류와 온조 아버지는 (북)부여왕 해부루의 후손인 우태였으며

어머니는 졸본부여의 소서노였다.

2. 백제 건국 시조는 비류였으나 건국한 지 얼마 안 되어 사망하여 동생 온조가 왕위를 계승함에 따라

온조의 후손들이 백제 왕통을 이어가게 되었으며, 온조가 백제 왕실의 시조로 전해지게 되었다.

다음으로 백제 시조를 도모로 표기한 일본 문헌과 구태로 표기한 중국 문헌에 대해 알아보자.

일본 문헌에 기록된 도모는 동명東明을 잘못 기록했을 가능성이다.

『삼국사기』에 백제 제사를 말하면서 『해동고기海東古記』를 인용하여

그 시조를 동명이라 하기도 하고 우태라 하기도 한다고 함으로써

백제 시조를 동명으로 보는 설이 있었음을 말하고 있다.

그리고 『삼국사기』에 백제가 동명묘를 설치했음을 보여주는 기록이 보이는 반면

비류묘나 온조묘를 세웠다는 기록은 볼 수 없다.

따라서 고대인들은 동명묘를 백제 건국시조의 사당으로 잘못 알고

그를 백제의 시조 또는 태조로 표기했을 것으로 추측된다.

그런데 동명은 고구려 건국시조뿐 아니라 부여 건국시조로도 등장한다.

부여와 고구려의 건국시조가 모두 동명이라는 칭호를 사용했던 것인지 아니면

어느 하나가 잘못 전해진 것인지 지금으로서는 밝히기 어렵다.

백제에 설치되었던 동명묘는 그들의 건국시조 이전의 원시조인 동명왕을 섬기는 사당이었을 것이다.

그러므로 백제 동명묘는 백제 왕실이 부여계라면 부여의 건국시조 동명왕의 사당이었을 것이고,

고구려계라면 고구려 건국시조 동명왕의 사당이었을 것이다.

그런데 앞에서 확인한 바와 같이 백제 왕실은 부여계였으므로

백제 동명묘는 부여 건국시조 동명왕[우태, 도모]의 사당이었다고 봐야 할 것이다.

중국 문헌에 보이는 구태에 대해 백제 고이왕을 말한 것으로 보는 견해가 있다.

백제는 고이왕 때 여러 제도가 완비되었으므로

백제인들은 고이왕을 그들의 건국시조로 받들었을 거라는 것이다.

구태와 고이古尒는 중국음으로 비슷하게 발음될 수 있으며

이 시기까지 백제가 한[삼한]의 영토를 완전히 병합하지 못했던 것도 그 근거가 된다고 했다.

그래서 이 견해를 주장하는 학자는 엄밀한 의미의

백제 건국 연대를 고이왕때인 260~261년으로 잡아야 한다고 주장했다.

구태가 고이왕이란 견해에 대한 비판은 다음과 같다.

구태의 '태台' 자는 옛 음에 '이'라는 음이 있기는 하지만

부여 계통의 언어에서는 우태優台는 '웃치'로 읽은 듯하므로

'태台' 자는 그 음이 '이'보다는 '치'나 '디' 등으로 사용되어 '태' 나 '대'의 음을 취한 듯하다고 보면서

우태와 고이는 그 음이 비슷하지 않으므로 같은 사람으로 보기 어렵다고 말했다.

그래서 구태는 고이왕이 아닌 건국시조 비류설에 등장하는 부여의 우태일 것으로 보았다.

이런 구태설에 대한 견해를 종합해보면 구태는 그 음이 우태에 가깝다.

따라서 백제인들은 우태[구태]의 사당을 도성에 세워놓고 제사를 지냈는데

중국인들은 그것을 백제 건국시조의 사당으로 잘못 인식했던 듯하다.

우태는 부여 동명왕의 후손이며 비류와 온조의 친아버지였으므로

백제에 그를 모시는 사당과 제사의식이 있었던 것은 당연하다.

일본과 중국의 백제 건국시조설은 모두 비류와 온조 친아버지인 북부여 우태를 가리키는 것이므로

백제와 온조의 건국시조와 혈통은 온조설과 비류설에서 내린 결론으로 귀결된다.

※이 글은 윤내현 지음, '한국 열국사 연구(만권당, 2016)'에 실린 글을 발췌하여 옮긴 것이다.

2020. 3. 29 새샘

'글과 그림' 카테고리의 다른 글

| 코로나19 바이러스는 인공 바이러스가 아니다! (0) | 2020.04.01 |

|---|---|

| 우리 고대사의 열국시대15 - 백제의 건국과 성장2: 건국 과정 (0) | 2020.03.30 |

| 신종 바이러스 이름 짓기 (0) | 2020.03.28 |

| 공식 증인이 된 유령 (0) | 2020.03.26 |

| 여러 번 빨아 쓰는 마스크 및 코로나19 치료 항체와 15분 진단키트 당장 못 쓰는 이유 (0) | 2020.03.25 |