| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||

| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |

| 27 | 28 | 29 | 30 |

- 덴마크

- 헝가리

- 알래스카

- 미국 플로리다

- 남인도

- 미얀마

- 미국 요세미티

- 독일

- 미국 알래스카

- 영국 스코틀랜드

- 알래스카 크루즈

- 싱가포르

- 중국 베이징

- 일본 규슈

- 미국 하와이

- 영국

- 미국 옐로우스톤

- 1ㄴ

- 노르웨이

- 하와이

- 울릉도

- ㅓ

- 프랑스

- 체코

- 영국 스코틀랜트

- 오스트리아

- 스웨덴

- 알래스카 내륙

- 러시아

- 폴란드

- Today

- Total

새샘(淸泉)

단원 김홍도 "서원아집도" 6폭병 - 별들, 서원에 모이다 본문

이야기 그림, 주인공의 조건을 묻다

존재만으로 빛나는 이들이 있다.

아무 것도 하지 않고도 자리를 지키고 있다는 것 자체가 중요한 것이기에.

바라보는 것만으로 눈부신 그들, 시대는 그 이름을 별 속에 새긴다.

하지만 거역할 수 없는 것이 시간의 흐름이니 어느덧 그 이름들은 역사 속으로 저물고 새로운 별들이 떠올라야 할 것이다.

조금 쓸쓸하긴 하지만 그것이 세상의 이치다.

여러 별들이 한자리에 모인다면 어떨까.

그 생명을 더욱 오래도록 이어나갈 수 있지 않을까.

그럴 수도 있겠지만 그래도 모이지 않는 편이 낫다.

서로의 빛이 부딪쳐 그저 작은 알갱이로 흩어져버리기 마련이니까.

주연은 한둘고 족하다는 것도 세상이 가르쳐 준 이치다.

무려 열여섯 명의 등장인물 모두를 주연급으로 불러낸 이야기 그림이 있다.

우리가 배운 이치에 따르면 당연히 한 시대를 넘기지 못하고 시들었어야 옳다.

두엇도 아니고 열여섯이라니.

오랜 시간 사랑받아온 비교적 단순하면서도 상징적인 서사 구조로 이루어져 있다.

그림으로 재현되는 과정에서는 단순화 쪽으로 좀더 바싹 다가서야 한다.

대표적인 '도상圖像'[미술 작품에 나타난 인물 또는 형상]을 남길 수 있다면 더할 나위 없는 영광이겠는데, 쉽지 않은 일이다.

이야기 그림의 오랜 역사에 비해 의외로 성공한 작품 만나기가 어려운 것은 어느 정도는 장르 자체의 성격 때문이다.

이 까다로운 상대 앞에서 도대체 누가 열여섯 명 모두를 주연으로 삼아달라는 무모한 소망을 피력했단 말인가.

놀랍게도 흔쾌한 승낙을 얻어냈다.

뿐만 아니라 세상의 이치를 가볍게 따돌리고 그 인기를 과시했는데, 국경 또한 가뿐히 넘어 조선으로까지 이어졌으니.

아무래도 예사롭지 않다.

<서원아집도西園雅集圖>에는 뭔가가 있는 것이다.

18세기 조선 최고의 화원 김홍도金弘道(1745~1806)가 이 주제에 도전했다.

흥미로운 점은 작품을 병풍으로 제작했다는 사실인데 이는 중국 화가들이 눈여겨보지 않았던 형식이다.

하지만 김홍도의 화면은 말한다.

이 주제야말로 병풍에 제격이다, 병풍화란 이런 것이어야 한다고.

차이는 그것이다.

주인공들을 어떻게 대할 것인가.

인물을 열여섯이나 그려달라니, 화가에게 좀 잔인한 주문이 아닐 수 없다.

서른넷의 젊은 화가 김홍도는 그 주인공들을 어떻게 맞이했을까.

때는 북송대, 일군의 유명 인사들이 모여든 한 원림園林[집터에 딸린 숲]이 문제의 진원지다.

서원에 모이다, 그리다, 이야기하다

서원西園이란 원림이 있었다.

'서쪽의 원'이란 일반명사에 가까운 이름이지만 그 유명세는 만만치 않다.

적어도 중국과 한국의 옛그림에서 이처럼 자주 등장한 원림은 없다.

이 원림의 주인인 왕선王詵이 황제의 부마였으니 그곳 정경도 대단했을 것이다.

하지만 서원이 이름을 얻은 것은 자신의 아름다움보다는 이곳에서 '모임'을 가졌던 한 무리의 면면 때문이다.

소식蘇軾과 미불米芾, 이공린李公麟에 황정견黃庭堅까지 당시 이름 좀 있다는 지식인 열여섯 명이 거론되는 대단한 모임이었다.

이들의 모임이 더욱 빛을 발한 까닭은 만남 이외의 별다른 목적이 없었기 때문인데 이 유명한 문사들이 모여서 한 일이란 각자 자신이 좋아하는 '취미' 활동이었다.

다만 그들의 취미 자체가 대단히 품위있는 것이어서, 글을 짓고 그림을 그리고 악기를 연주하거나 인생을 논하기도 했다는.

참가자 가운데 한 사람인 미불이 이를 밝혀 글로 적었으니 이른바 ≪서원아집도기西園雅集圖記≫로 전해지고 있다.

그런데 이 주제는 이야기와 그림의 관계가 좀 복잡하다.

책 제목이 ≪서원아집도기≫이니 당연히 그 기록의 출발이 된 그림이 있어야 하지 않을까.

즉 서원에서 아름다운 모임[아집雅集]이 있은 후 이공린이 이를 기념하여 <서원아집도>를 그렸으며, 이 그림을 본 미불이 ≪서원아집도기≫를 썼던 것이다.

그리고 다시 후대 화가들이 이 ≪서원아집도기≫를 교재로 삼아 <서원아집도>를 그리게 되었으니, 탄생의 배경이 여느 이야기 그림과는 다르다.

≪서원아집도기≫에 따르면, 이공린의 작품에는 열여섯 명의 인물이 각기 다섯 개의 무리로 나뉘어 모임을 즐기는 모습이 담겨 있었다고 한다.

인물들이 적절히 무리를 이룬 것은 적어도 이들을 일렬로 나열하는 '그림 안 되는' 장면을 피할 수 있었으니 후대 화가드에게 대단히 다행스러운 일이었다.

그 다음 작업은 회화적 상상력에 맡길 만하다.

책에는 이공린이 그린 <서원아집도>를 상찬賞讚[기리어 칭찬함]하는 것으로 시작한다.

미불은 이 작품의 필치를 당대唐代의 화가 이소도李昭道(675?~741)와 견주면서 '사람을 감동시킬 정도로 절묘한' 것으로 평하고 있다.

이소도는 당대 채색 산수화로 명성이 높았던 아버지 이사훈李思訓(651~716)과 함께 대소이장군大小李將軍으로 불렸던 종실宗室[종친宗親: 임금의 친족] 출신 화가이다.

<서원아집도>의 수준을 가늠할 만한 대목이다.

그렇다면 아집에 참석한 인물들의 면면은 어떠했을까.

첫 번째 무리의 중심은 소식이다.

붓을 쥔 그의 주위로 서원의 주인인 왕선과 이원의李元儀, 그리고 채조蔡肇 등 모두 네 명이 모여 있다.

당시 문화계 최고의 스타였을 소식은 물론, 왕선 또한 산수화로 이름 높은 화가였으니 이쪽 무리가 발하는 빛이 만만치 않다.

여기에 ≪서원아집도기≫에 등장하는 유일한 여인인 왕선의 아름다운 가희街姬[젊고 아리따운 여자]가 함께하고 있다.

다음으로 언급된 무리는 이공린을 비롯한 여섯 명이다.

북송을 대표하는 문인화가 이공린은 이 장면에서도 그림을 그리는 모습으로 묘사되어 있으며, 다른 인물들의 면면 또한 예사롭지 않다.

먼저 소식의 동생으로, 아버지인 소순蘇洵과 함께 세 부자가 당송팔대가唐宋八大家에 이름을 올린 문장가 소철蘇轍이 보인다.

더하여, 빼어난 서체로 서예사에 우뚝 선 황정견과 조보지晁補之, 그리고 장뢰張耒, 정가회鄭嘉會가 함께하고 있다.

이공린이 그리는 내용이 동진의 은사 도연명의 <귀거래사>라고 하니 그들이 추구한 삶이란 ≪서원아집도기≫에서 밝힌바, '인간 세상의 청광淸曠한[깨끗하게 탁 트여 넓은] 즐거움'이 아니었을지.

조금 많은 인물들로 이루어진 두 무리에 비해 남은 이들은 둘씩 짝을 이루어 한가로운 모임을 즐기는 중이다.

먼저 비파를 타는 도사 진경원陳景元과 그 곁에서 경청하는 진관秦觀이 있다.

도사의 연주라니, '명리에 집착하는' 이들이라면 그 깊은 아름다움을 음미할 수는 없으리라.

다음은 미불과 왕흠신王欽臣이다.

≪서원아집도기≫를 남긴 미불은 큰 바위에 글을 쓰는 중인데 실제로 그는 개성 넘치는 서체의 소유자였을 뿐 아니라, 자신의 이름에서 유래된 '미점준米点峻'이란 독특한 준법皴法[동양화에서, 산악ㆍ암석 따위의 입체감을 표현하는 기법]으로 후대에 큰 영향을 미친 화가이기도 하다.

남은 두 사람은 원통대사圓通大師와 유경劉涇으로, 원통대사는 지금 무생론無生論을 강의하는 중이다.

이처럼 도사와 승려까지 등장하는 것을 보면 서원의 아집이 단순히 유교적 문인들만의 전유물은 아니었다는 말이다.

서원에 대한 묘사를 보아도 이 공간의 속성 또한 유교적 엄숙주의와는 좀 거리가 있다.

'바람에 대나무가 나부끼고 화로의 연기가 피어오르고 초목이 저절로 향을 내는 곳.

이들의 만남은 격식에 매이지 않고 자유롭게 이루어졌던 것이다.

여기까지가 바로 열여섯 명 전원을 주연급으로 등장시킨 무모한 이야기의 전말이다.

하지만 무모함은 자신감의 반증이 아니던가.

그들 '세속에 영합하지 않는'(그러면서도 너무도 유명한) 열여섯 명은 서원에 모여 아름다운 이야기의 주인공으로 자리를 잡는다.

아름다운 이야기는 흠모하는 이들을 낳게 마련인데 그림까지 한 팀을 이루고 있으니 작전이 괜찮았다.

하지만 여전히 의문은 남는다.

어떻게 이들은 서로의 빛을 방해하지 않으면서 공존할 수 있었을까.

그 빛들이 적절한 거리를 유지하면서 조금씩 다른 색으로 반짝였기 때문이다.

즉 같은 공간에 존재하되 각자의 빛깔로 제자리를 지켰다는 이야기다.

저마다의 취미를 살린 무리로 나뉘어 있었다는 사실을 상기하자.

그들은 그림을 그리거나 글을 쓰고, 또는 악기를 연주하기도 한다.

모두가 떼를 이지어 하나의 주제에 몰입하는 것이 아니니 각자의 고유한 영역을 지킬 수 있게 된다.

그들은 '주인공'이라는 같은 이름으로 등장하는 것이 아니라 화가로서, 연주자로서, 또는 시인으로의 역할을 부여받았다.

서로의 자리에 대한 배려랄까, 아니면 경쟁 관계를 자연스럽게 피했다는 느낌도 든다.

그들의 서원은 소란스럽지 않으면서도 다양한 즐거움이 존재하는 곳이었다.

여기에 각각의 무리 속에서도 행위자와 관람자로 그 자리를 다시 안배했다.

물론 다소 조율한 감이 없지는 않지만.

그들을 숭상하는 후대의 문인들에게 이 주제가 어떻게 받아들여졌을지는 궁금할 것도 없는 일이다.

궁금한 것은 ≪서원아집도기≫ 이후의 <서원아집도>가 어떻게 그려졌는가 하는 점인데 일단 두루마리 그림에서 시작하여 축화軸畵[세로로 길게 그린 그림]로도 제작되는, 이야기 그림의 일반 경로를 따랐던 것만은 분명해 보인다.

또 하나 분명한 것은 김홍도가 이 주제를 고민할 만큼 18세기 조선 문화계에 미친 영향 또한 대단했다는 사실이다.

서원아집도, 교재와 형식의 관계를 고민하다

조선의 18세기는 뭐랄까, 어떤 문화적 열기가 스쳐 지나가는 시대였다는 느낌, 이런저런 이야기들로 다채롭던 그런 시대의 이미지로 다가온다.

새로운 세계에 대한 호기심이 넘치던 이 시대에 조금 의외이긴 해도, 옛것에 대한 동경 또한 적지 않았다.

물론 옛것 자체에 대한 동경만은 아닌 것 같다.

서원아집에 대한 태도를 보아도 그렇다.

≪서원아집도기≫을 읽으며 그 우아한 모임을 꿈꾸었을 조선 문인들의 생각은 아집이 열리던 11세기의 북송으로 돌아가는 것이 아니라 그 아집을 18세기 조선으로 옮겨오는 쪽에 가깝다.

방법도 없지 않았다.

이야기 그림의 출생 배경으로 돌이켜보자.

조선에서 서원아집도가 유행하기 시작한 것은 대략 17세기 후반으로, 미불의 ≪서원아집도기≫는 독립된 문학 작품으로서도 인기를 얻었다고 한다.

서원아집에 등장하는 인물들 대부분이 조선에 널리 알려진 시인이거나 서예가 또는 화가이기도 했다.

≪서원아집도기≫의 표현 그대로 '그 명성이 사방의 오랑캐 나라에도 전해졌던' 것이다.

그들의 시를 읽고 서체를 익히며 회화의 정수를 논했을 이 땅의 문인들에게 ≪서원아집도기≫는 회화의 효과에 대해서도 친절한 가르침을 베풀고 있다.

'뒤에 이를 보는 자는 그림만이 아닌 그 사람들의 인품을 보는 것 같으리라'고.

열등감이 살짝 더해진 문화적 갈증은 엄청난 학습 효과를 불러왔으니 중국에서 전래된 서원아집도를 바탕으로 자체 생산에 들어간 것은 당연한 결과였다.

심지어 서원아집을 모방한 아집이 열렸다는 기록도 심심찮게 보인다.

이런 배경에서 화가에게 작품이 의뢰되었다.

김홍도가 가장 먼저 고려했던 사항은 바로 그 배경 자체였을 것이다.

즉 서원아집을 그대로 느끼게 해달라는 요구였다.

의뢰자가 그의 스승 강세황이었든, 또는 왕실이었든 그림을 그릴 이가 김홍도이고 보면 그림에 대한 기대치가 상당했을 터이다.

이야기 그림에는 성공한 작품이 그리 많지 않은데 서원아집도의 경우에는 그 정도가 조금 더 심했다.

주인공이 무려 열여섯 명에 그림을 바탕으로 한 교재라니 교재의 태생에도 문제가 있다.

그 상세한 묘사를 그대로 따르는 것을 넘어, 새롭게 '해석'해야 할 것이 대체 무엇이란 말인가.

김홍도의 고민은 거기에 있었을 것이다.

이공린의 원작에서 도움을 얻을 수 있지 않았을까.

하지만 그의 것으로 전해지는 작품은 긴 두루마리에 다섯 무리를 나열해놓은 것, 그 이상은 아니다.

두루마리 그림의 속성이 이 주제에는 그다지 어울리지는 않았던 것이다.

시간성을 중시하면서 그 흐름을 따라 읽는 것이 두루마리와의 약속 아닌가.

이번 주제로 보자면 이야기 속의 무리들은 시간차를 두고 그곳에 모인 것이 아니다.

그들은 그날, 서원 안 각기 다른 공간을 동시에 점유하고 있었던 것이다.

시간을 공간으로 전환해야 하는 상황에 봉착한 것인데 두루마리 안에서 쉽게 해결될 문제가 아니다.

그래도 두루마리에 그려야 한다면.

정면 승부를 포기하고 다른 장르에 기댄 것이 회화로서는 나은 결과를 얻었다.

남송대南宋代 마원馬遠(1189이전~1225이후)의 <서원아집도>를 보면 이 주제가 이공린의 첫 작품이 그려진 한 세기 후에는 이미 두루마리 형식을 고민하기 시작했다는 것을 알 수 있다.

사실 마원의 작품은 그다지 <서원아집도>처럼 보이지 않는다.

다섯으로 나뉘어 모임을 진행하는 것이 이 주제의 기본 구성이 되어야 함에도, 화면 속 인물들은 이 사실에 대해 전해들은 바가 전혀 없는 듯하다.

두루마리 중심 부분에 조밀하게 모여 있는 인물군을 제외하면 모두 제각각 흩어져 있을 뿐이다.

여기에는 바위에 제하는 미불도, 악기를 연주하는 진경원도 보이지 않는다.

게다가, 글을 쓰고 있어야 할 소식은 시동들을 대동하고 이제 막 서원으로 들어서는 중이다.

화가는 '서원아집'을 그대로 재현하는 것에는 흥미를 느끼지 못했던 것이다.

도리어 마원의 화면이 강조하고 있는 부분은 속세와 상당히 떨어져 있을 것 같은, 서원의 아름다운 풍광이다.

두루마리를 펼쳐가면서 감상하게 되는 것은 문인들의 '아집'이 아니라, 일각一角[한 귀퉁이 또는 한 방향] 구도의 서정적인 화면으로 이름 높은 마원의 아름다운 '산수화'이다.

멋진 작품이긴 하지만 김홍도의 상황에서 따를 만한 해석은 아니었다.

두루마리의 어려움을 축화와 의논하면 어떨까.

시간을 공간으로 전환해야 하는 과제라면 도움이 될 듯하다.

일단 두루마리의 한계를 극복하는 데는 도움이 되었다.

시간의 흐름과 관계없이 서원에서의 아집을 한눈에 보여줄 수 있기 때문이다.

하지만 이번에는 축화 자신의 문제에 부닥치고 만다.

역시 교재와의 관계를 푸는 것이 쉽지 않았던 것이다.

축에 이야기를 그릴 때는 상징적인 장면 하나로 압축해야 한다.

이는 화면 하나에 많은 이야기를 담는 것이 적절하지 않다는, 너무도 당연한 이치 때문이다.

그런데 서원아집도는 '집集'을 그려야 하는 운명이다.

어떻게 하나의 장면으로 표현할 것인가.

열여섯 중에 특별한 몇 사람만 불러낸다?

이런 경우라면 이미 서원아집도가 아니다.

실제로 '바위에 제하는 미불' 도상 등은 단독 장면으로도 인기를 끌었지만, 그렇다고 그 작품을 서원아집도라 부르지는 않는다.

축에 그려진 대부분의 서원아집도가 비슷한 도상과 구도로 전해지는 것을 보면 일단 하나의 흐름으로 정리된 것은 사실이다.

인물들 가운데 누구 남았는가?

결국 모두가 남았다.

화가들이 줄이기로 마음먹은 것은 인물의 수가 아닌 인물의 크기였던 것이다.

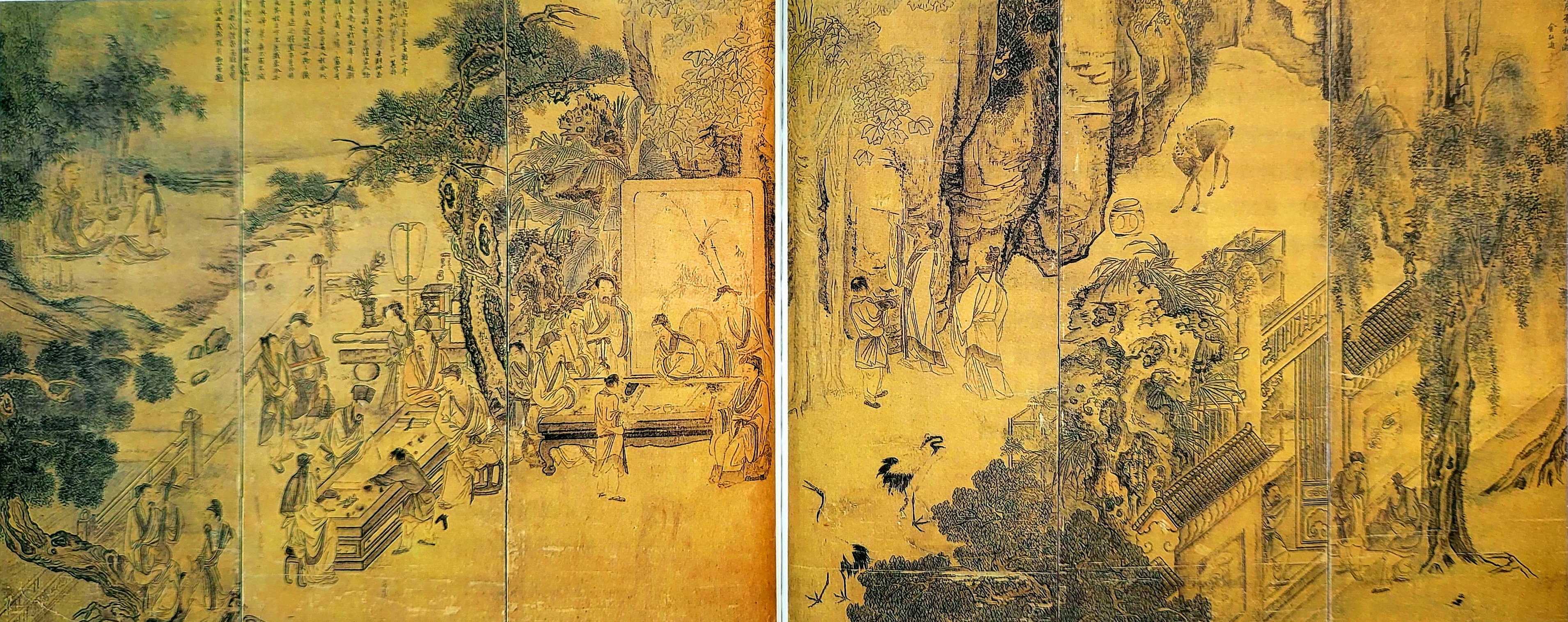

이 주제를 가장 많이 그렸다는 구영仇永의 <서원아집도>로 양상을 살펴보자.

화가가 주제를 지키기 위해 포기한 것은 축화로서의 아름다움이다.

마원의 두루마리가 주고받은 것과는 정반대 양상이다.

물론, 구영 작품 속의 서원도 대단히 근사한 공간이기는 하다.

하지만 한 폭의 축화로 보자면 구성이 산만하기 그지없다.

화가의 기량이 부족했던 것은 아니다.

한 폭의 축에 주인공들을 다섯 무리로 배치해야 한다는, 그 사실이 안고 있는 문제였을 뿐이다.

결국 서원아집도의 흐름이 두루마리보다는 축화 쪽으로 기울어지긴 했지만 그림이 좋아서라기보다는 주인공들이 오래도록 이름값을 한 덕분이다.

즉 주제에 대한 선호가 형식의 약점을 덮어준 셈이다.

물론 이 주제를 선호했던 주체는 화가가 아니다.

화가의 입장에서 보자면 이 주제, 재미없다.

걸작은커녕 졸작을 면하기도 어려워 보인다.

게다가 교재를 무시했다, 구성이 산만하다, 말들은 또 얼마나 많은가.

이 난감한 교재 앞에서 김홍도는 일단 앞서의 성과들을 검토했음이 틀림없지만 결과적으로 보자면 도상을 가져오는 것 이상의 도움을 받지는 않았던 것 같다.

완전히 새로운 것을 만들어내겠다는 의지로 충만했기 때문은 아니다.

오히려 그는 교재에 입각한 매우 모범적인 작품을 제작했다.

선배들의 해석으로는 자신이 처한 상황을 해결할 수 없었기 때문이다.

김홍도에게 요구된 것은 병풍화였다.

축화가 해결하지 못한 과제를 넘어설 수 있을까.

혹 여기에 골몰하느라 두루마리의 문제로 돌아가서도 곤란하다.

그리고 가장 중요한 것, '서원의 아집'을 제대로 느끼게 해다라는 의뢰인의 요청을 잊어서는 안 된다.

김홍도의 대응은 명쾌했다.

어려운 문제일수록 원점을 돌아보라.

그의 해석은 보는 사람에 따라 '모 아니면 도'였다.

김홍도의 <서원아집도>, 주인공의 무게를 존중하다

먼저 화면을 살펴보자.

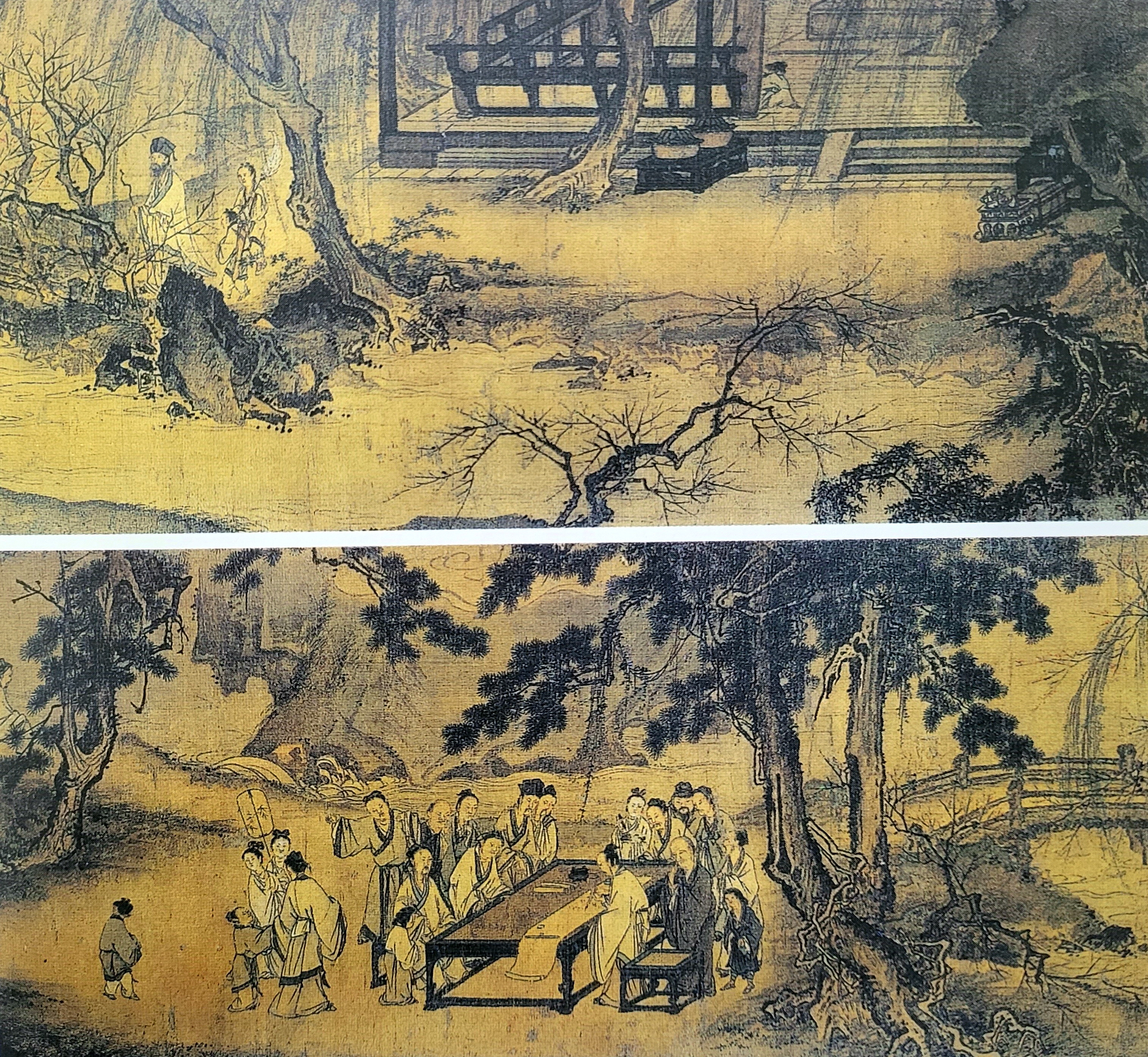

1778년, 여섯 폭 비단에 담채로 그린 <서원아집도>는 병풍으로서는 적당히 아담한 크기다.

이야기는 여느 병풍화와 마찬가지로 오른쪽 폭에서 시작된다.

화가의 관지款識[글자 따위를 음각한 것과 양각한 것을 아울러 이르는 말]는 제1폭 오른쪽 위에, 강세황의 화제는 제5폭 위에 씌어 있다.

제1폭과 제2폭은 이야기의 도입부다.

공간적으로 보자면 서원의 입구이기도 한다.

원림으로 통하는 문을 중심으로 그 안팎에 세 사람이 그려졌다.

주인공들의 시종인 듯, 이런저런 물건들을 나르느라 분주하다.

하지만 도입부에서 눈에 띄는 소재는 인물이 아닌 입구 그 자체다.

향리의 조촐한 정원과는 격이 다른, 다소 화려한 분위기의 규모 있는 원림이다.

그럴 것이다.

북송 황제의 부마였던 이가 자랑하던 원림이라면 이 정도는 되어야 한다.

화려한 기둥머리 장식에, 담장에까지 멋진 조각이 베풀어져 있으니 문 안쪽의 세계가 궁금해질 법도 하다.

그렇지만 원림 안은 쉬이 들여댜볼 수 없다.

이 신비한 공간이 지나치게 드러나는 것을 막기 위해 취병翠屛[꽃나무의 가지를 이리저리 틀어서 문이나 병풍 모양으로 만든 물건]을 설치하여 덩굴을 올렸으며 대를 심고 거대한 태호석太湖石[용해하여 기형을 이룬 석회암 덩어리로서 정원이나 화분 따위에 장식용으로 쓴다]을 배치해 놓았다.

문 바깥의 사람들에게는 호기심을, 안쪽에서 아집을 열고 있는 이들에게는 안정감을 더해주는 장치이다.

제2폭에는 그 문을 통과한 이들을 한 마리 사슴이 맞이한다.

마치 기다리고 있었다는 듯, 문쪽을 향해 고개를 돌리고 있다.

원림의 안내자를 자청한 것일까.

옛그림에서 사슴은 신선과 함께 등장해야 마땅한 소재이니 서원이 지닌 의미가 무엇인가를 생각해보라는 말이다.

사슴 뒤쪽에는 과연 그러한 분위기에 어울리는 거대한 바위가 자리하고 있다.

이 바위는 제3폭으로 이어져 첫 번째 인물군의 배경을 이룬다.

평평한 바위 앞에 붓을 들고 선 이는 미불, 바로 교재 ≪서원아집도기≫를 남긴 인물이다.

그를 바라보는 왕흠신과, 벼루를 받치고 선 시동이 함께 그려져 있다.

그들 아래쪽에서 한가로이 서성이는 두 마리의 학.

이 또한 사슴과 같은 맥락으로 읽히는, 옛 이야기와 그림에 심심찮게 등장하는 소재이다.

다시 옆으로 걸음을 옮긴다.

제4폭은 오동나무 그늘 아래서 이야기가 진행된다.

이 장면의 중심인물은 이공린이다.

≪서원아집도기≫에 묘사된 대로, 그의 그림을 감상하려는 문인 다섯 명이 함께 등장한다.

이공린 뒤에는 장자障子[한 폭짜리 병풍]가 받쳐주고 있고 이 장자의 배경으로 제3폭에서 이어진 바위와 함께 태호석이 그려졌다.

무성한 파초 잎이 푸른 오동과 어우러져 서원에 싱그러운 계절이 무르익었음을 알려준다.

시중을 드는 시동은 두 명인데 지팡이를 짚고 선 한 아이는 다른 쪽이 더 재미있어 보이는지 고개를 돌린 모습이다.

그곳에서 무슨 일이 벌어지고 있기에?

시동의 시선을 따라간 제5폭에도 역시 커다란 탁자를 중심으로 네 사람의 문인이 앉아 있다.

바로 소식의 무리다.

어여쁜 시녀 하나가 이들을 모시고 섰지만 그녀의 눈길은 자기들끼리 이야기에 빠져 있는 젊은 시종들 쪽을 향하고 있다.

아무래도 시를 짓고 그림을 그리는 문인들의 모임이 그들에게는 조금 지루했을 것이다.

모두 여덟 명이 등장하는 다소 복잡한 장면인데 인물들 뒤로 각도를 달리한 또 하나의 탁자가 감상용 고기古器를 위해 준비되어 있다.

멋진 소나무 한 그루가 배경을 이루고 그 위쪽으로 단정히 적힌 화제가 보인다.

제5폭의 인물 뒤로 물러난 난간은 제6폭으로 이어지는데 돌다리가 놓인 시내를 사이에 둔 채 각기 둘씩 짝을 이룬 두 무리가 화면의 위아래에 그려져 있다.

화면 아래에는 나무뿌리에 앉아 비파를 연주하는 진경원 등이 보인다.

원통대사는 화면 위 대나무 숲속에서 무생론을 강의하는 중이니, 역시 시내 건너 이처럼 고요한 공간이 제격이라 하겠다.

깊은 원림은 시내를 거슬러 대숲 저 뒤로 이어질 듯하지만 이들의 우아한 모임의 자취는 여기까지다.

화려하면서도 깔끔한 작품이다.

사실, 이름깨나 있다는 화가들의 화면도 뜯어보기 시작하면 의외로 허술한 부분들이 눈에 툭툭 걸리곤 한다.

그런데 김홍도는 좀처럼 틈을 보이지 않는다.

배경을 멋지게 장식한 나무들이며, 탄력 있는 선묘가 돋보이는 인물들, 탁자에 놓인 옛 기물 하나에 이르기까지 그의 섬세한 손길은 흐트러지지 않는다.

모든 장르에 능했다는 세간의 평 그대로다.

사실 말이 쉽지, 육폭 병풍 전체를 동일한 긴장감으로 작업한다는 것은 결코 쉬운 일이 아니다.

전체 구성이 촘촘하면서도 시원스럽다.

각각의 화폭은 인물과 나무, 그 외의 소재들이 어울려 일단 여백이 많지는 않다.

여섯 폭 안에 시중드는 이까지 스물여섯이나 되는 인물을 무리 없이 배치해야 했으니 덩그러니 남아돌 자리가 있을 리 없다.

그렇지만 화폭 전체를 이어서 보면, 용케도 답답함은 피해나갔다.

사물이 매우 효율적으로 배치되어 있기 때문인데 그 사이사이 막힌 곳을 풀어내듯 길을 터준 것이다.

서원 입구에서 시작된 길을 따라 걸어보자.

그 길은 미불의 바위를 지나 잠시 이공린 앞에 머무르다 소식의 탁자를 돌아 시내를 건너는 돌다리에 이른다.

길은 거기서 작은 시내로 모습을 바꾸는데, 이 물길을 따라 '빈 공간'이 화면 밖으로 이어지는 구성을 취한 것이다.

크게 보아 비스듬한 'ㄷ'자 형태의 여백을 만든 셈인데 사선의 배치로 길이감을 강조함으로써 그 효과를 극대화했다.

대단히 의도적인 배치이지만 누구나 의도할 수 있는 배치는 아니다.

화가가 고민하며 고이 비워두었을 그 공간을 따라가며 마음을 열어보라.

이 원림에서는 바람의 흐름이 느껴진다.

여기까지가 그의 화면이다.

그렇다면 김홍도는 교재와 병풍이라는, 앞서 제기된 문제들에 어떤 방식으로 대응했을까.

먼저 생각해보자.

<서원아집도>의 존재 이유는 무엇인가.

교재의 가르침대로 '그림만이 아니라 그 사람들의 인품을 보는 것 같은' 데 있다.

김홍도는 바로 이 점에 주목했다.

그는 '그 사람들'을 '주인공'으로 제대로 대접했던 것이다.

그 하나하나가 별처럼 빛나는 인물들이 아닌가.

확실히 김홍도의 인물들은 화면에 비해 다소 크게 자리 잡은 듯한 느낌이다.

다른 서원아집도와 비교해보면 그의 인물들은 세부까지 알아볼 수 있을 만큼 큼직하게 그려졌다.

원림의 모습을 넓게 그려 넣었다면 감상화로서 한층 근사한 결과를 얻을 수도 있지 않았을까.

산수화에도 탁월한 김홍도였다.

하지만 교재에 충실하기로 마음먹었으니 확실하게 갈 일이다.

화면의 비례에서 보자면, 사건을 진행 중인 인물의 무게는 교재에 집중하던 초기의 이야기 그림과 비슷한 정도이다.

하긴 그렇다.

인품까지 살피기 위해서라면 의당 이렇듯 상세히 표현해야 할 것이다.

서원을 너무 멀리서 조감하지 않은, 감상자가 곁에 있다는 느낌이 충분히 들 만한 정도의 거리감이다.

물론 크기만 키운다고 모든 문제가 해결되는 것은 아니다.

자칫, 빛이 서로 부딪쳐 모두가 파묻혀버리는 사태를 맞을 수도 있다.

축화에서 인물을 작게 그려 넣을 수밖에 없었던 이유는 이런 상황이 염려스러웠기 때문이다.

김홍도는 병풍의 특성에 이야기를 맡겼다.

병풍은 여러 개의 폭이 모여 결국은 하나의 화면을 이룬다.

마치 서원아집도를 위해 준비된 형식으로 보이지 않는가.

병풍은 한 공간에서 적절한 규모의 무리로 나뉘어 활동하는 주인공들에게 최고의 환경이다.

화가는 화폭 하나하나에 다섯 개의 주인공 무리를 적절히 나누어 그려 넣었다.

그럼으로써 이들 무리는 각기 독자적인 공간의 주인으로서 자신들의 모임을 편안히 즐기게 된 것이다.

고지식하게, 인물들에만 초점을 맞추면 될 것이라고 생각해서는 안 된다.

더군다나 이들을 서로 모르는 사람들처럼 한 폭씩 끊어서 배치하는 건 아집의 정신에도 어긋나는 일이므로, 각 폭을 이어 하나의 화면으로 읽어도 무리 없는 구성이 되어야 한다.

김홍도의 선택은 탁월했다.

이 '나누면서 이어주는' 구성을 위해 숨겨놓은 보물들이 있었으니, 무심한 배경처럼 자리를 잡고 선 소재들을 보라.

미불과 이공린 사이에 그려진 것은 두 그루의 싱그러운 벽오동이다.

곧게 솟아오른 오동의 줄기로 자연스럽게 둘로 나뉜 화폭은, 화면 위에서 양쪽으로 퍼져 내린 나뭇잎들로 다시 자연스럽게 이어진다.

이공린과 소식 사이에서는 소나무가 같은 역할을 맡았다.

≪서원아집도기≫의 내용 가운데서도 고기상古器床 옆에 그려진 것으로 등장하는 소나무를 활용하여 각기 여덟 명씩, 가장 많은 인물이 등장하는 두 무리를 시각적으로 분리해두었다.

길게 뻗은 가지로는 화제까지 떠받치고 있으니 하는 일이 많은 친구다.

그리고 마지막 제6폭, 흐르는 시내를 사선으로 기울여낸 감각까지.

단순한 계산으로 얻을 수있는 결과가 아니다.

그렇게 만들어진 서원은 아집이 열리지 않았더라도 그 자체만으로도 충분히 아름다운 공간이어야 할 터인데.

볼 것 없는 서원이라면 어찌 그런 곳에서 아집이 가능하리오, 차라리 우리의 자리를 줄여달라.

주인공들의 근심어린 항의가 이어질 것 같다.(그들이 누구던가. 최악의 경우 불참 통보를 보낼지도 모른다.)

다행히도 김홍도는 회화로서의 아름다움을 포기하지 않았다.

'아집'이란 주제를 위해 '서원'이란 공간을 희생하지 않았으니, 두루마리나 축화 양쪽의 고민을 가볍게 털어낸 대목이기도 하다.

그는 많지도 않은 여섯 폭 가운데 두 폭을 과감히 잘라내어 도입부, 즉 서원의 입구를 표현하는 데 사용했다.

과하다 싶을 정도의 배려다.

하지만 서원에 대한 묘사에 인색했다면 그날의 모임 또한 오래도록 기억되지는 못할 것이다.

게다가 아무런 준비 없이 첫째 폭부터 불쑥 이야기를 사직한다? 역시 아니다.

서원에 들어서기 전에 숨도 고르고 매무새도 다듬을 여유가 필요하다.

화가는 그런 참가자들의 마음을 읽었던 것이다.

(물론 이 때문에 마지막 폭은 송구스럽게도 두 무리가 공용하는 사태가 발생했다. 그래도 인물 수가 워낙 적은 데다 그다지 넓은 공간이 요구되는 활동을 하시는 것도 아니니, 화가의 고충을 넉넉히 이해해주셨으리라!)

이처럼 아름다운 원림은, 화가는 감상자가 함께 거닌다는 느낌이 들도록 그려나갔다.

사실 의뢰자의 기대가 조금 더 발전했다면 그들의 '인품을 보는 것'에서 그들의 아집에 참여하는 쪽으로 진행될 것인즉, 이를 헤아린 화가의 마음이 예사롭지 않다.

바로 화면을 흐르는 길(여백)의 설정이 진가를 발휘하는 부분이다.

화가는 이 길을 따라 인물군을 순차적으로 배열함으로써 ≪서원아집도기≫애 언급된 다섯 개의 무리 모두에게 시선이 골고루 베풀어지도록 했다.

과연 축화가 부러워할 만한 구성이다.

게다가 특별히 마음에 드는 주인공이 있다면 그를 먼저 만날 수도 있다.

병풍은, 이야기를 풀어 읽으면서 그 인물이 나올 차례를 기다려야 하는 두루마리와도 다르다.

김홍도의 인물들은 모두 펼쳐진 화면, 즉 서원이란 공간을 함께 즐기고 있으므로 병풍 앞에 서는 순간, 당신은 글을 짓거나 그림을 그리는 그 인물의 모습을 발견하게 될 것이다.

도상은 온통 옛것이지만 김홍도가 창조한 것은 완전히 새로운 서원아집도이다.

각 폭을 적절하게 배치하고 개개의 인물을 존종하면서 그들을 감싸 안은 원림의 졍경까지 담아낸 병풍화.

교재의 의도까지 염두에 두고 비교해보라.

이것이야말로 바로 '서원아집도'이다.

젊은 날의 이상을 그리다

그렇다. 그의 작품이 서원아집도로서의 모든 조건을 갖춘 것에는 '도'이거나 '모'이거나 모두들 별 이견이 없다.

그런데 '도' 쪽에서 덧붙일 이야기가 있단다.

논지인즉, 그의 작품에 너무 빈틈이 없다는 것, 완벽한 모범답안 같아 흥이 나지 않는다는 이야기다.

멋지게 꾸며진 공간에서 잘 차려입고 찍은 기념사진 분위기가 아니냐는 불만을 토로한 것이다.

옳은 말이다. 느낌만을 앞세우자면 나도 이쪽에 동의한다.

하지만 그의 작품은 나를 위해 그려진 것이 아니니 내 느낌을 존중해달라 말하기가 어렵다.

왕실에 소속된 대표 화원이라는 입장에, 서른넷이라는 미숙하지도 원숙하지도 않은 나이가 바로 김홍도가 처한 상황이다.

지금 나의 느낌보다 중요한 것은 18세기 후반 조선 문화계의 기대치이다.

헌데 그 기대치가 우리의 불만과 대체로 겹친다 해도 너무 놀라지 말기를.

"내가 일찍이 아집도를 본 것이 무려 수십 본인데 그중에 구십주仇十洲(구영)가 그린 것이 제일이었고, 그 외는 자질구레하여 다 기록할 필요조차 없었다. 이제 사능士能(김홍도)의 이 그림을 보니 필세가 빼어나고 포치布置[배치: 넓게 늘어놓음]도 적절하며 인물이 살아 움직이는 듯하다. 원장元章(미불)이 절벽에 글씨 쓰는 것이며, 백시伯侍(이공린)가 그림 그리는 것이며, 자첨子瞻(소식)이 글 쓰는 모습이 원래 그 사람의 모습 그대로다. 이것이 신이 깨우쳐준 것이거나 하늘이 주신 재능이니, 십주의 섬약한 작품에 비하면 그를 능가할 뿐만 아니라 장차 이백시의 원본과도 우열을 다툴 것이다. 뜻하지 않게 우리 동방 이 시대에 이러한 신필神筆이 있어 그림은 진실로 원본에 못하지 않은데, 나의 필법이 성글로 서툴러 원장에게 비할 수 없으니 다만 좋은 그림을 더럽히는 것이 부끄럽다. 어찌 보는 이의 꾸지람을 면할 수 있으랴. 무술년 섣달 표암豹菴이 제題하다."

제5폭에 쓰인 표암 강세황(1713~1791)의 화제이다.

강세황은 김홍도가 활약하던 18세기 후반, 조선 화단에 지대한 영향력을 행사하던 지체 있는 문인화가다.

나이로 보아도 김홍도보다 30여 년 연상인데 하물며 그 시절의 법도로 본다면, 그런 그가 한 화원의 그림에 이처럼 더할 나위 없는 상찬을 늘어놓고 있다.

물론 강세황은 김홍도의 그림 스승이자 진심 어린 후원자이기도 했다.

그렇다 해도 의례적인 비평으로 보기에는 좀 과하다 싶지 않은가.

표암은 그림의 '완벽함'이 정말로 마음에 들었던 것이다.

강세황이 이렇게까지 나오는데 더 무슨 불만을 늘어놓겠는가.

이제는 김홍도 자신의 이야기가 남은 것 같다.

화제는 스승에게 맡겼으니 그림으로 빗댄 자신의 마음을 보여주려나?

그의 <서원아집도>가 감상자를 위한, 주제 의식이 선명한 작품인 것은 사실이지만 그것이 전부라 생각한다면 아직 이 화가를 잘 모르는 것이다.

그는 병렬식으로 전개되는 교재를 고려하여 등장인물 모두를 주인공으로 대접했지만, 그렇다고 그저 평면적으로 나열한 것은 아니다.

병풍에도 조명을 받기 좋은 자리가 있다.

약간 거리를 두고 바라볼 때 가장 먼저 시선을 끄는 부분, 즉 화면 전체의 중심을 잡아주면서 감상자와 정면으로 마주할 수 있는 인물이 등장한 장면이 어디인가?

유독 그 앞에는 깊은 호흡을 위해 다소 넓은 여백을 준비해두기도 했다.

김홍도가 교재와의 순서와는 다르게 자리를 배치했던 의도 가운데는 그를 정중앙에 앉히고자 하는 마음이 숨어 있었을 터이다.

≪서원아집도기≫에는 '동파東坡 이하 열여섯 명'이라고 밝히고 있으니 분명, 아집의 좌장은 소식이다.

하지만 김홍도의 작품은 그렇게 이야기하지 않는다.

병풍의 정중앙에 해당하는 제4폭을 보면 이공린이 앉아 있는 의자만이 등받이까지 세워진 색다른 모습인데다, 도무지 낯설기만 한 소재까지 등장한다.

교재에서는 물론, 앞서 그려진 어떤 작품에서도 볼 수 없었던 이 소재는 바로 이공린의 등 뒤에 우뚝 세워진 병풍이다.

전통사회에서 '병풍 앞에 앉는 자'의 의미를 새겨보지 않더라도, 화면 안에서만 보더라도 그렇지 않은가.

복잡한 배경으로부터 그의 형상을 오롯이 지켜주겠다는 화가의 의지를 확연히 드러내는 장치인 것이다.

게다가 병풍의 형상을 보자.

고고한 문인의 상징인 대나무가 그려진 화병畵屛이다.

그런데 어인 일인지 그 위에 '동파거사東坡居士'라 적힌 희미한 글씨가 보인다.

즉 이 대나무 그림이 소식의 작품이라는 말이다.

이에 대해 '소식을 중심으로 한 인물들의 모임이라는 것을 암시한다'고 해석한 예도 있지만 뭔가 석연치 않다.

소식을 강조하고 싶었다면, 도대체 그의 작품이 무엇 때문에 이공린을 위해 설치되어 있겠는가.

화가의 속마음을 읽어볼 일이다.

좀더 가까이 다가가 이공린의 얼굴을 살펴보자.

열여섯 명 가운데 가장 젊고 순수하게 그려졌다.

1049년에 태어난 이공린은 소식보다는 십여 년 연하이지만 장뢰는 물론, 조보지나 미불보다도 나이가 많다.

심지어 서원의 주인인 왕선에 비하면 스물 정도 연상으로 대략 이 무리의 평균 나이 정도이다.

화가의 편애가 눈에 띈다.

사랑에는 이유가 있을 터인데.

서른 전에 이미 그 이름을 세상에 널리 알렸다는 김홍도다.

국왕의 총애를 받으며 최고의 화원으로 승승장구하던 그의 꿈은 무엇이었을까.

이 뛰어난 화가의 진정한 꿈이 최고의 '화원'이었을까.

이공린은 북송대 문인화를 완성한 인물로, 우아한 문인이자 '화가'의 역할로 ≪서원아집도기≫에 등장한다.

후대에 미친 영향 또한 적지 않아 이야기 그림의 경우만 해도 늘 첫머리에는 그의 이름이 등장한다.

'이공린의 원본과도 우열을 다툴 것'이라는 강세황의 화제에 마음을 기울이지 않는다 해도, 위대한 화가 앞에 선 젊은 화가의 심정이 예사로울 수 없다.

게다가 화원 신분에서 보자면, 보아도 한참을 올려다보아야 하는 자리에 그가 있다.

재능만으로 좁히기에는 너무도 막막한 거리다.

아니, 거의 불가능한 거리라는 사실을 우리 모두 알고 있다.

젊은 시절 자字를 사능士能이라 했던 그이고 보면, 선비로서의 삶을 마음에 두었던 것이리라.

이공린을 그리는 김홍도.

질투는 선망의 다른 이름이니 마음속의 그 흔들림을 그린 것이다.

다시, 문제의 진원지로 돌아가다

속마음까지 읽게 해준 화가에게는 미안하지만 김홍도가 없는 자리에서 고백할 것이 있다.

우리가 처음 품었던 의문.

대체 누가 열여섯 면의 유명 인사를 모두 주인공으로 삼아달라고 요구했을까?

정말 그런 꿈같은 모임이 실제로 가능했을까?

꿈에 취해 ≪서원아집도기≫을 읽고 그림을 감상할 때는 깨닫지 못했지만 따지기 시작하니 의심스러운 점이 한두 가지가 아니다.

먼저 이 서원아집의 실존 여부.

아집이 있었다고 전해지는 1087년을 전후하여 그들의 행적을 추적해보면, 생몰년이 명확하지 않는 원통대사 등을 제외한 다른 인물들만 살펴보더라도 생존 연대나 지방관 근무 기간, 유배 시기 등을 조합할 때 실제로 그들 모두가 일시에 서원에 모일 수 있는 가능성은 없다고 한다.

즉 서원아집은 실존했던 사건은 아니라는 이야기다.

어찌된 일인가.

서원아집이 존재하지 않았다면 이공린의 그림이나 미불의 ≪서원아집도기≫는?

먼저 이공린의 <서원아집도>의 문제에 대해 살펴보자면 그림 자체가 존재했을 가능성이 전혀 없지는 않다.

그들이 서원에 모인 사건은 없었으나 몇 무리로 나뉘어 이런저런 교집합을 형성하면서 모임은 가졌을 것이다.

이들은 소식을 중심으로 하여 당파로 보아도 매우 친밀한 관계에 있었던 인물들인 만큼, 이공린이 상징적인 만남의 자리로서 이 그림을 그린 것이라는 해석이다.

물론 아주 긍정적으로 생각할 경우에 가능한 이야기다.

이공린의 그림이 실존한다는 전제에 동의한다면 그것을 보고 썼다는 미물의 ≪서원아집도기≫는 무사통과일까?

사실은 이쪽의 설 자리가 더욱 옹색하다.

일단 ≪서원아집도기≫가 수록된 문헌이 미불 당시의 것이 아닌 데다, 소식을 '동파선생'이라 일컫는다거나 스스로를 '미원장米元章'으로 칭하는 등 내용 또한 미불이 썼다고 하기에는 무리가 따른다.

게다가 ≪서원아집도기≫는 이공린의 <서원아집도>가 채색화라 적고 있지만 다른 문헌에서는 수묵화라 전하기도 하는 실정인지라.

결국 ≪서원아집도기≫는 후대의 누군가가 만들어낸 것이라는 쪽으로 이야기가 정리되는 중이다.

아집과 아집도, 아집도기는 이처럼 그 규명이 매우 모호한 상태이다.

그럼에도 불구하고 놀라운 점은, 그 실체에 대해 의문이 제기된 것이 아니라 이 주제가 대를 거듭해가며 그림으로 재현되었다는 사실이다.

곰곰이 생각해보면 이 또한 세상의 이치다.

서원아집은 필요에 의해 '창조'된 것이다.

그것이 남송 문화계를 강타했던 '소식 열풍'이든, 회고를 동반하는 애틋한 추억이든, 그 이름이 무엇이든 그들에게는 그런 문화적 '이슈'가 필요했던 것이다.

한둘도 아니고 열여섯 명의 스타를 한자리에서 만날 수 있는 서원의 우아한 모임, 이미 더 이상 우아하다고 느껴지지 않는 현실에서 그런 모임은 근사한 화제이자 본받을 만한 모델로서도 매우 적절했다.

모임의 실존 여부는 중요한 것이 아니다.

중요한 것은 그 모임의 정신이다.

혹, 그것이 상상 속의 장면이면 어떠한가.

어차피 '이야기'는 그 속성상 허구와 쉽게 헤이질 수 없는 관계다.

그림을 그리는 이는 그리는 데 충실하고 감상하는 이 또한 감상함으로써 족할 것이다.

그래도 나에게 묻는다면, 나 역시 이 '사실'을 모르는 쪽이 낫기는 하겠다.

1778년, 김홍도는 이 복잡한 사연들을 알지 못한 채 자신만의 서원아집도에 몰두하고 있었다.

그날의 모임을 생생히 재연하겠다는 젊은 열망으로.

결과를 보라.

다행스러운 일이 아닐 수 없다.

미불의 ≪서원아집도기≫

이백시李伯時(이공린)는 당대唐代 소이장군小李將軍(이소도)이 샘물과 바위, 구름과 사물, 초목과 죽석을 채색화로 그린 것을 본받아 그렸는데 사람을 감동시킬 정도로 절묘했다.

인물들은 모두 빼어나고 각기 그 본래의 모습과 같았다.

나무 아래 부는 바람의 기운이 느껴지고 세속적 기운은 한 점도 없었으니 평범한 필치가 아니었다.

그중에 오모烏帽[벼슬을 하지 아니하고 시골에 숨어 사는 사람들이 쓰던 검은 빛깔의 모자]를 쓰고 누런 도복을 입고 붓을 잡고 있는 사람이 동파선생東坡先生(소식)이고, 선도건仙桃巾[유학자나 도사들이 주로 썼다고 하는 명주실로 거칠게 짠 비단으로 만든 두건]에 자색 갖옷[모의毛衣: 짐승의 털가죽으로 안을 댄 옷]을 입은 자가 왕진경王晉卿(왕선)이고, 복건幅巾[예전 궤유생들이 도포에 갖추어서 머리에 쓰던 두건]에 청색 윗옷을 입고 궤안几案[의자 종류] 앞에 서 있는 사람은 단양 땅의 채천계蔡天啓(채조)이고, 의자를 만지며 바라보는 자는 이단숙李端叔(이원의)이다.

뒤에 있는 계집종은 머리를 올리고 물총새 깃털로 장식했는데 자연스럽게 기대 서 있는 모습에 부유하고 운치가 있으니 왕진경의 가희이다.

소나무 한 그루가 구부러져 자라고 그 위를 구름이 에워싸고 있어서 붉은 기운과 푸른색이 섞여 있다.

그 아래에는 큰 돌판에 옛날 악기와 거문고가 있고 파초가 주위를 감싸고 있다.

돌판 옆에 앉아 있는 도사 모자에 자색 옷을 입고 오른손은 돌에 기대고 왼손에 책을 잡고 그림을 보는 자는 소자유蘇子由(소철)이다.

단건單巾[홑겹의 베로 된 모자]에 비단옷을 입고 손에 파초 부채를 들고 응시하는 사람은 황로직黃魯直(황정견)이다.

복건에 베옷을 입고 도연명의 ≪귀거래사歸去來辭≫를 횡권橫卷[두루마리 그림]으로 그리고 있는 자가 이백시(이공린)이다.

두건을 풀고 청색 옷을 입고 어깨를 만지며 서 있는 사람이 조무구晁無咎(조보지)이다.

무릎을 꿇고 돌을 만지며 그림을 보는 사람은 장문잠張文潛(장뢰)이다.

도사 두건에 흰색 윗옷을 입고 무릎을 만지며 위를 쳐다보는 자는 정정로鄭靖老(정가회)이다.

뒤에 동자가 장수지팡이를 들고 서 있다.

두 사람이 뿌리가 넓게 퍼진 노송 아래에 앉아 있는데 복건을 쓰고 푸른 옷소매에 손을 넣고 옆에서 귀 기울이는 자가 진소유秦少游(진관)이고, 금미관琴尾冠에 자색 도복을 입고 월금月琴[당비파와 비슷한 현악기]을 타는 자가 진벽허陳碧虛(진경원)이다.

당건唐巾[예전 중국에서 쓰던 관冠의 하나]에 심의深衣[예전에 신분이 높은 선비들이 입던 웃옷]를 입고 머리를 들어 돌에 글을 쓰고 사람이 미원장米元章(미불)이고, 복건에 소매에 손을 넣고 위를 보는 자가 왕중지王仲至(왕흠신)이다.

앞에는 머리를 올린 고집 센 시동이 옛 벼루를 들고 서 있고, 뒤에는 금석교錦石橋가 있고 대나무 숲이 맑은 시내 깊은 곳을 에우르며 녹음을 드리우고 있다.

가운데 가사를 입고 부들방석 위에 앉아서 무생론을 강의하는 사람이 원통대사元通大師이고, 옆에서 복건에 베옷을 입고 경청하는 자가 유거제劉巨濟(유경)인데 두 사람은 모두 기암괴석에 앉아 있다.

그 아래로 제법 큰 시내로 물이 출렁거리고, 수석 주위를 지나간다.

바람이 대나무에 나부끼고 화로에 연기가 피어오르고 초목이 저절로 향을 낸다.

인간 세상의 청광한 즐거움이 이보다 더하리요?

아아! 명리에 집착해 물러날 줄 모르는 이들이 어찌 이 같은 즐거움을 얻을 수 있으리오?

동파 이하 16명은 모두 문장 의논에 있어 박학하고 분별력이 있으며, 문장과 그림에 뛰어나고, 전통에 대합한 지식이 많고, 영웅적 면모에도 세속에 영합하지 않는 성격의 소유자들이니 고승들에게 버금가고 홀연히 뛰어나 그 명성이 사방의 오랑캐 나라에도 전해졌다.

뒤에 이를 보는 자는 그림만이 아니라 그 사람들의 인품을 직접 보는 것 같으리라.

※출처

1. 이종수 지음, '이야기 그림 이야기', 2010, 돌베개.

2. 국립중앙박물관, 소장품 검색 '서원에서의 아취 넘치는 모임 서원아집도'

(https://www.museum.go.kr/site/main/relic/search/view?relicId=1323)

2022. 1. 12 새샘

'글과 그림' 카테고리의 다른 글

| 단원 김홍도 "현종암" "삼불암" (0) | 2022.01.19 |

|---|---|

| 코핀과 스테이시의 '새로운 서양문명의 역사' – 1부 고대 근동 - 1장 서양문명의 기원 8: 구바빌로니아 제국 (0) | 2022.01.13 |

| 1980년대 서울에서 발굴된 유적들 11: 현저동 옛서울구치소 (0) | 2022.01.11 |

| 코핀과 스테이시의 '새로운 서양문명의 역사' – 1부 고대 근동 - 1장 서양문명의 기원 7: 메소포타미아 사회 5-우르 왕조와 아모리족의 흥기 (0) | 2022.01.04 |

| 이팔청춘이란? (0) | 2022.01.01 |