새샘(淸泉)

초원 김석신 "금호완춘도" 본문

긍재 김득신의 동생 초원蕉園 김석신金碩臣(1758~?) 역시 그림을 잘 그려 개성 김씨 집안 화가로 이름을 올렸다.

김석신은 자식이 없는 큰아버지 복헌 김응환의 양자로 들어가 화가로서 성공했다.

지금 전하는 김석신의 그림은 전부 사생화寫生畫[실재하는 사물을 보고 모양을 간추려서 그린 그림]다.

첫째로, ≪도봉첩道峯帖≫은 한국전쟁 동안 없어져버린 화첩이며, 이 화첩 표지에 붙었었던 <도봉도道峯圖> 그림만 남아 현재 볼 수 있다[새샘 블로그 2021. 6. 24 '정황 "노적쉬치도", 김석신 "도봉도". "가고중류도", 강희언 "인왕산도" 참조(https://blog.daum.net/micropsjj/17040230)].

이 그림은 서용보와 이제학을 따라서 도봉 근처를 갔다가 그렸던 사생 그림이다.

그림 실력이 대단해서 이만한 실력이면 그림이 많이 있을 것으로 생각되지만 전하는 그림은 없다.

둘째로, 위창葦滄 오세창吳世昌(1864~1953)이 예전에 가지고 있던 한강을 내려오면서 그린 그림첩이어서 흔히 ≪한강첩漢江帖≫으로 불리는 화첩에는 김석신의 그림이 네 폭이 들어 있는데, 그 중 배 타고 내려오는 그림인 <가고중류도笳鼓中流圖>는 아주 인기가 많은 그림이다[새샘 블로그 2021. 6. 24 '정황 "노적쉬치도", 김석신 "도봉도". "가고중류도", 강희언 "인왕산도" 참조(https://blog.daum.net/micropsjj/17040230)].

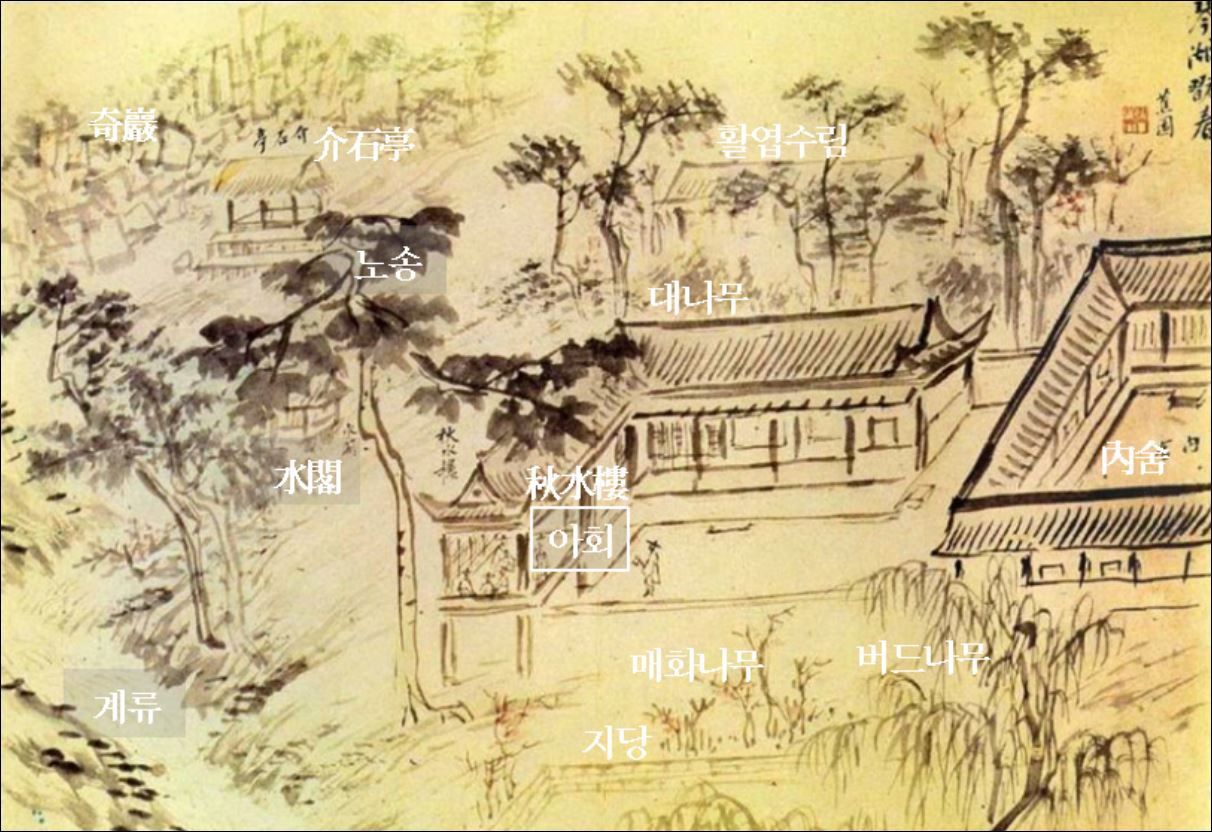

한강변 금호동 근처 별서別墅(농장이나 들이 있는 부근에 한적하게 따로 지은 집으로서, 별장과 비슷하나 농사를 짓는다는 점이 다름)에서 봄을 즐기는 아회도雅會圖(풍류를 즐기거나 시문을 짓기 위한 문인들의 고상한 모임)인 <금호완춘도琴湖玩春圖> 역시 ≪한강첩漢江帖≫에 들어 있는 그림이다.

별서에서 한담을 하면서 봄의 자연을 즐겨 구경하는(완상玩賞) 모습을 그린 아회도인 <금호완춘도>에 그려진 집들은 아회가 열리고 있는 추수루秋水樓, 그 오른쪽에 부녀자가 거처하는 안채(내사內舍), 추수루 뒤 활엽수림 안의 기와집, 그리고 추수루 왼쪽 산골짜기 시냇물인 계류溪流 근처에 지은 정자인 수각水閣과 그 뒤 모정茅亭(짚이나 새 따위로 지붕을 인 정자)인 개석정介石亭 등이다.

그리고 화면 왼쪽 위에 있는 기암 부근에서 시냇물(계류)이 흘러내리고, 시냇물 옆으로 넓고 오목하게 팬 땅에 물이 괴어 있는 못인 지당池塘이 있으며, 곳곳에 소나무(노송), 대나무, 버드나무, 매실나무와 활엽수림과 같은 식물들이 주변 산수와 조화롭게 배치되어 있다.

<금호완춘도>는 당시 동호東湖의 두모포豆毛浦, 입석포立石浦와 인접한 한강변 경승지景勝地(경치 좋은 곳)에 조성된 별서 풍경으로서 사랑채로 보이는 추수로 안에 문인들이 모여 있으며, 시냇물이 흐르는 인접한 산수에 정자인 수각과 개석정, 그리고 장대석의 지당이 배치되어 있다.

위에서 든 다섯 폭의 그림 외에 남화풍인 조그만 편화片畵(화첩에서 떨어져 나온 낱장 그림) 하나가 현재 전해지는 김석신 그림의 전부일 정도이다.

이렇게 드문 김석신의 사생 그림을 보고 있노라면 실력이 아주 대단해서 그림이 조금 더 남아 있었으면 하고 바라는 마음이 든다.

그런데 김석신이 그린 그림은 어딘지 모르게 겸재풍을 닮고 있어 정선파鄭敾派로 분류되는데[새샘 블로그 2021. 6. 24 '정황 "노적쉬치도", 김석신 "도봉도". "가고중류도", 강희언 "인왕산도" 참조(https://blog.daum.net/micropsjj/17040230)], 어찌하여 형 득신은 단원풍을 닮고, 아우 석신은 겸재풍을 닮았는지 의아스럽지만, 그 까닭을 지금으로선 알 수가 없다.

※출처

1. 이용희 지음, '우리 옛 그림의 아름다움 - 동주 이용희 전집 10'(연암서가, 2018)

2. 임의제·소현수, '아회도에 나타난 조선 후기 원림문화', 한국전통조경학회지 제32권 제3호, 46~57쪽, 2014. 9.

2022. 5. 24 새샘

'글과 그림' 카테고리의 다른 글

| 코핀과 스테이시의 '새로운 서양문명의 역사' – 2부 그리스•로마 세계 - 3장 그리스의 실험 3: 상고기 그리스(서기전 800~480년)의 폴리스1 (0) | 2022.05.30 |

|---|---|

| 2000년 이후 서울에서 발굴된 유적들 3: 서울 한양도성2 (0) | 2022.05.25 |

| 슈타인하우스의 공평한 분배 (0) | 2022.05.23 |

| 코핀과 스테이시의 '새로운 서양문명의 역사' – 2부 그리스•로마 세계 - 3장 그리스의 실험 2: 상고기 그리스(서기전 800~480년) (0) | 2022.05.21 |

| 2000년 이후 서울에서 발굴된 유적들 2: 서울 한양도성1 (0) | 2022.05.14 |