새샘(淸泉)

호생관 최북 "풍설야귀인" "공산무인" "계류도" "게" 본문

<그대는 어이하여 삼장설에 묻혔는고>

조선시대 회화사에서 일화를 많이 남긴 화가는 단연코 연담 김명국과 호생관 최북이다.

김명국의 일화는 대개 술과 관계되는 것임에 반해 최북의 일화는 그의 불같은 성격과 거칠 것 없는 행동에 관한 것이었다.

최북崔北(1712~1786?)은 중인 출신으로 자를 지으면서 이름 북北자를 둘로 쪼개서 칠칠七七이라 하였고, 호는 붓으로 먹고 사는 집(사람)이라는 뜻으로 호생관毫生館이라 하였으며, 또 세 가지 기이함이 있는 사람이라는 뜻으로 삼기재三奇齋라고도 하였다.

자호부터 예사롭지 않은데 영조 시대 명사를 기록한 이규상李奎象의 ≪일몽고一夢稿≫ 중 <화주록畵廚錄>에는 그의 사람됨이 이렇게 나와 있다.

"호생관은 성품이 날카로운 칼끝이나 불꽃 같아서 조금이라도 뜻에 어긋나면 곧 욕을 보이곤 하였다. 사람들은 모두 그것을 망령된 독毒이어서 고칠 수 없는 것이라고 하였다."

호생관의 일화는 남공철南公轍의 ≪금릉집金陵集≫과 조희룡趙熙龍의 ≪호산외사壺山外史≫에 많이 전한다.

한번은 금강산에 갔다가 구룡폭포의 절경에 취해 "천하의 명사는 마땅히 명산에서 죽어야 한다"며 구룡연 깊은 물에 몸을 던졌는데 마침 구해주는 사람이 있어 목숨을 건졌다고 한다.

또 어떤 사람이 호생관에게 산수화를 그려달라고 청했는데 산만 가득 그려 구도가 답답해 보이자 "왜 물은 안 그리냐?"고 물었다.

그러자 호생관은 붓을 집어던지면서 "그림 밖은 다 물이오"라고 했단다.

호생관은 외눈이었다.

어떤 지체 높은 사람의 그림 요청을 거부했는데 그가 위압적으로 강요하자 호생관이 "남이 나를 저버리게 하느니 차라리 내가 나를 저버리겠다"며 송곳으로 자신의 눈을 찔러 한쪽 눈을 잃게 되었다고 한다.

이런 호기 있는 행동은 대개 명색만 양반인 자들에 대한 야유이자 신분적 멸시에 대한 반항아적 기질에서 나온 것이다.

하지만 시와 그림에서 양반들이 무시할 수 없는 실력을 보여주었기 때문에 세상은 그를 그냥 '망령된 독'으로만 취급할 수 없었고 좋아하는 사람은 그를 편들어주기도 했다.

호생관이 그림으로 일가를 이루었음은 무엇보다 그의 유작들이 말해준다.

1748년(영조 24) 조선통신사의 부사였던 남태기의 개인적인 반인伴人(수행원)으로 일본을 다녀와 일본에도 그의 유작이 많이 전한다.

호생관은 시에도 뛰어나 중인 문학 동인인 송석원시사松石園詩社의 일원이었으며 ≪풍요속선風謠續選≫에 그의 시가 실려 있다.

이런 호생관이었기에 간혹 작품에 성실히 임하지 않아 평범한 그림을 남발한 면도 없지 않지만 그가 마음먹고 그린 작품에는 다른 화가에게서 볼 수 없는 개성이 들어 있다.

그는 <메추라기>, <게> 등에도 능했지만 특히 산수에서 기량을 발휘했다.

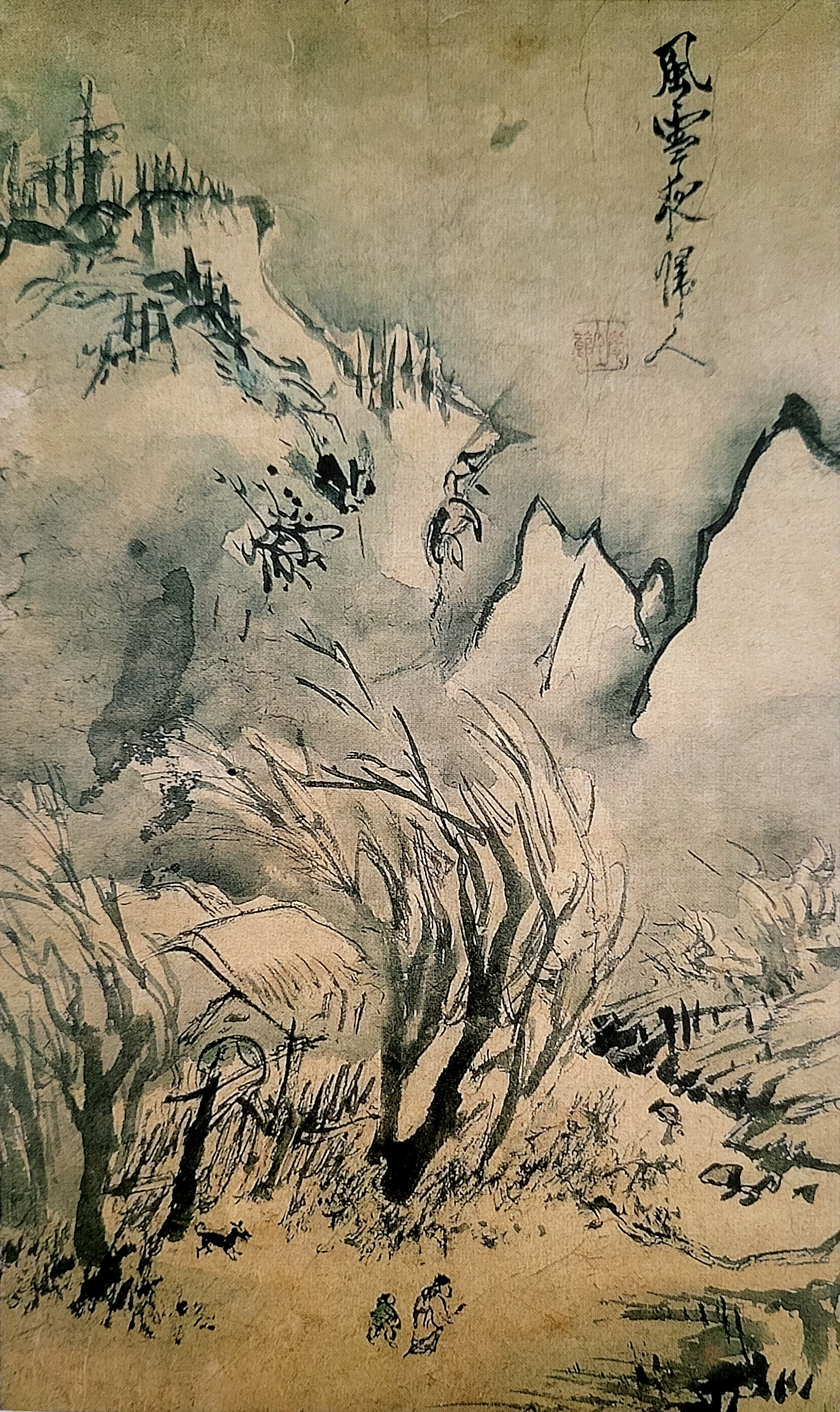

눈보라 치는 날 돌아오는 사람을 그린 <풍설야귀인風雪夜歸人>에는 거칠 것 없는 필치로 화면상에 바람이 일어나는 것만 같다.

"빈산에 사람이 없으나, 물은 흐르고 꽃이 피네 (공산무인수류화개空山無人水流花開)"라는 당나라 왕유의 시를 화제로 쓴 <공산무인空山無人>은 차라리 하나의 선미禪味(참선參禪의 오묘한 맛)조차 풍긴다.

옛사람들은 이런 분위기를 '기이하게 빼어나다'는 뜻으로 '기절奇絶하다'라고 평했다.

<계류도溪流圖>는 계곡 한쪽을 조용히 표현하여 그윽한 유현미幽玄美(이치나 아취雅趣가 알기 어려울 정도로 깊고 그윽하며 미묘한 아름다움)가 풍겨 나오는데, 왼쪽 아래에는 그의 유려한 행서가 작품의 완성도를 높여주고 있다.

그림 속 글은 최치원의 <가야산 독서당에 부친 시(제 가야산 독서당 시 題 伽倻山 讀書糖 詩)>의 뒷부분으로 그 내용이 그림과 잘 어울리며 호생관 마음의 일단을 보는 듯하다.

"세상에 시비하는 소리 귀에 들릴까 늘 걱정하여 (겁공시비성도이 劫恐是非聲到耳)

짐짓 흐르는 물로 온 산을 에워싸게 했노라 (고교유수진농산 故敎流水盡籠山)"

이런 작품들을 보면서 호생관의 일화를 생각하면 왜 그가 그렇게 거칠게 살았던가 이해되면서 그의 일생에 동정을 보내게 된다.

그래서 조희룡은 호생관 최북의 약전略傳(줄여서 간략하게 쓴 전기)을 지으면서 이런 시를 지었다.

"북풍이 너무도 매섭습니다

부잣집 광대 노릇 하지 않은 것은 장하오마는

어찌 그다지도 괴롭게 한세상을 사셨나요"

호생관의 죽음은 삶 못지않게 기이했다.

이규상은 호생관이 "늙어서는 남의 집에서 기식寄食(남의 집에 붙어서 밥을 얻어먹고 지냄)하다 죽었다"고만 했는데, 당대의 시인이던 신광하申光河는 그가 어느 겨울날 술에 취해 돌아오는데 성문을 열어주지 않아 그대로 성벽 아래 잠들었다가 마침 폭설이 내려 눈 속에 얼어 죽고 말았다고 했다.

신광하는 한 많은 호생관의 일생과 예술을 <최북가崔北歌>로 노래했다.

"그대는 보지 못했는가, 최북이 눈 속에서 죽은 것을.

담비가죽 옷에 백마를 탄 이는 뉘 집 자손이더냐.

너희들은 어찌 그의 죽음을 애도하지 아니하고 득의양양하는가.

최북은 비천하고 미미했으니 실로 애달프도다.

최북은 사람됨이 참으로 굳세었다.

스스로 말하기를 붓으로 먹고사는 화사畵師(화가畵家의 옛말)라 하였네.

체구는 작달막하고 눈은 외눈이었네만

술 석 잔 들어가면 두려울 것도 거칠 것도 없었다네.

최북은 북으로 숙신肅愼(만주)까지 들어가 흑삭黑朔(흑룡강)에 이르렀고

동쪽으로는 일본으로 건너가 적안赤岸(중국 동남부 저장성에 있는 지명)까지 갔었다네.

귀한 집 병풍으로 산수도를 치는데

그 옛날 대가라던 안견, 이징의 작품들을 모두 쓸어버리고

술에 취해 미친 듯 붓을 휘두를 요량이면

큰 집 대낮에 산수 풍경이 생겼다네.

열흘을 굶더니 그림 한 폭 팔고는

어느 날 크게 취해 한밤중 돌아오던 길에

성곽 모퉁이에 쓰러졌다네.

북망산 흙 속에 묻힌 만골萬骨(수많은 사람의 뼈)에게 묻노니

어찌하여 최북은 삼장설三丈雪(엄청 많이 쌓인 눈)에 묻혔단 말인가.

오호라! 최북의 몸은 비록 얼어 죽었어도

그 이름은 영원히 사라지지 않으리."

신광하가 이 시를 지은 것은 1786년이었다.

만약 호생관이 죽은 그해에 지은 것이라면 호생관 최북은 향년 75세가 된다.

※출처

1. 유홍준 지음, '명작 순례 - 옛 그림과 글씨를 보는 눈', (주)눌와, 2013

2. 구글 관련 자료

2024. 6. 3 새샘

'글과 그림' 카테고리의 다른 글

| 온도계와 체온계의 발명 이야기 - 갈릴레이, 산토리오, 파렌하이트, 셀시우스, 분더리히 (0) | 2024.06.06 |

|---|---|

| 코핀과 스테이시의 '새로운 서양문명의 역사' – 4부 중세에서 근대로 - 10장 중세 말기(1300~1500년) 9: 기술의 발달, 10장 결론 (1) | 2024.06.04 |

| 마약으로 쌓아올린 박물관 (2) | 2024.05.30 |

| 정수영 "집선봉 북록", 김홍도 "묘길상", 김윤겸 "몰운대" (0) | 2024.05.25 |

| 코핀과 스테이시의 '새로운 서양문명의 역사' – 4부 중세에서 근대로 - 10장 중세 말기(1300~1500년) 8: 사상, 문학, 예술 (0) | 2024.05.21 |