새샘(淸泉)

6,500년 전 인류 최초의 플렉스 '황금' 본문

최근 '플렉스 flex'란 말이 유행하고 있다.

본래 '구부리다', '준비운동 등을 하며 몸을 풀다'는 뜻을 가진 영어 단어로서 1990년대 미국 힙합 hiphop(뉴욕의 흑인 소년이나 푸에르토리코 Puerto Rico 젊은이들이 1980년대에 시작한 새로운 감각의 음악이나 춤) 문화에서 래퍼 rapper(랩 rap 음악을 전문적으로 하는 가수)들이 자신의 부를 뽐내던 모습을 가리키는 것으로 전용된 의미가 한국으로도 건너와 일상적인 용어로 널리 퍼졌다.

우리 말로는 '돈 자랑'이라 할 수 있다.

고고학 공부를 하다보면 옛사람들의 '플렉스' 흔적들을 만나곤 한다.

찬란한 보석과 황금으로 치장된 무덤이 대표적이다.

두터운 시간의 벽을 뚫고 오늘날에도 여전히 화려함을 뽐내는 이 유물들은 부와 명예를 드러내고 과시하고자 했던 인류의 본능적인 욕망을 고스란히 보여준다.

○투탕카멘의 황금 마스크를 뛰어넘는 유물이 발견되다

황금 유물 하면 우리가 가장 먼저 떠올리는 것은 투탕카멘의 황금 마스크 Tutankhamun's golden mask일 것이다.

그런데 이보다 3.000년이나 앞서 만들어진 '황금 인간 Golden Man'이 불가리아 Bulgaria의 대표적인 휴양 도시 바르나 Varna에서 발견되어 세계 고고학계의 이목을 집중시켰다.

불가리아는 슬라브인 Slavic들과 튀르크(돌궐突厥) Turk 계통의 사람들이 연합해 만든 흑해黑海 Black Sea 연안 국가로 그때까지 문명사적으로 그다지 크게 주목받는 곳이 아니었다.

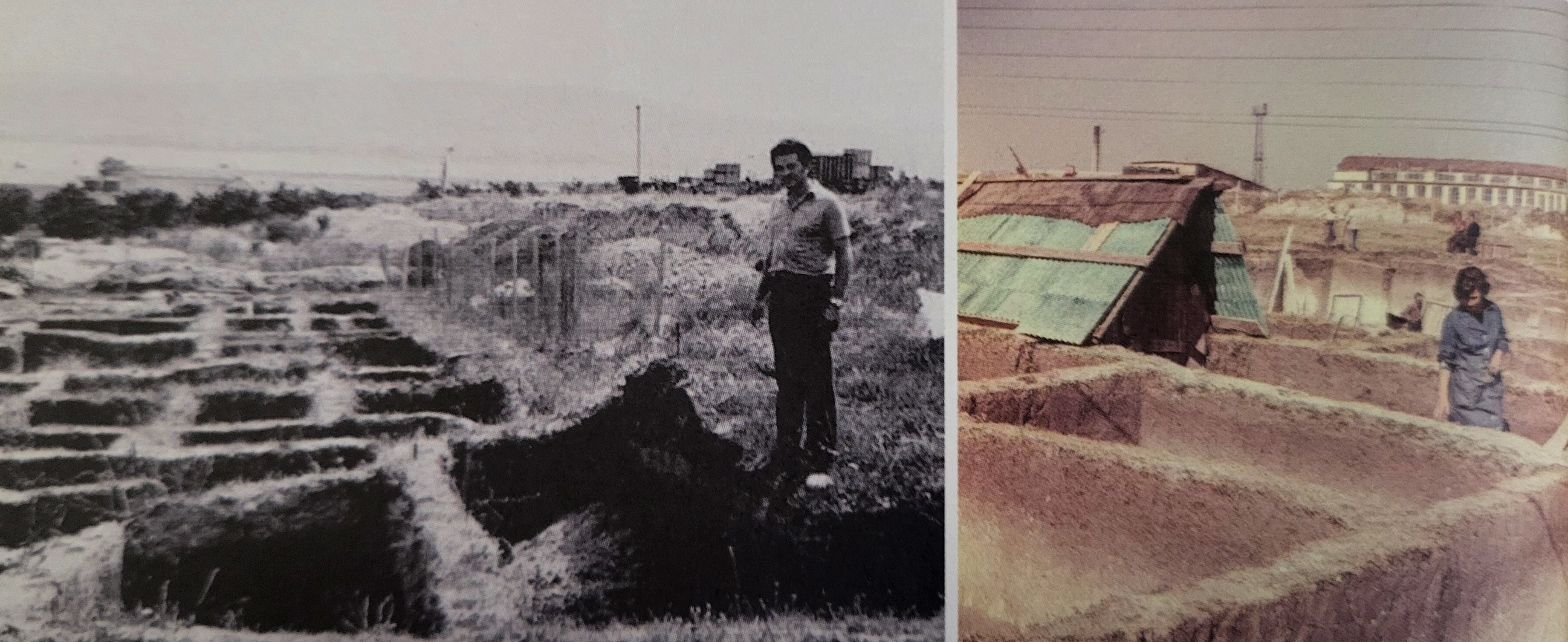

황금 인간은 1972년 바르나 호수 근처 언덕에 공장을 짓기 위해 땅을 파던 트랙터 기사에 의해 발견되었다.

공장 부지에서는 300여 기의 무덤과 총 무게가 5.5킬로그램에 달하는 황금 유물 2,000여 점이 발굴되었다.

조사 결과, 그곳은 지금으로부터 약 7,000여 년 전 고대인들이 공동묘지(네크로폴리스 necropolis)로 사용하던 장소였다.

투탕카멘의 무덤에서 출토된 황금의 총량이 100킬로그램에 달했던 것과 견주면 이 정도는 별것 아니라고 생각할지도 모르겠다.

하지만 발굴 유물 중 하나인 황금 인간은 그 연대가 투탕카멘의 황금 마스크보다 3,000년이나 앞선 것이었다.

이 사실 하나만으로도 세계 고고학계는 들썩일 만했다.

너무 믿기 어려운 결과여서 몇십 년 동안 고고학자들이 몇차례 과학적 방법을 동원해 재검증을 했지만 결과는 한결같았다.

6,500년 전, 흑해 연안 지역에서는 이미 화려한 황금 문화가 꽃을 피우고 있었던 것이다.

○오늘날 플렉스의 원형, 바르나의 '황금 인간'

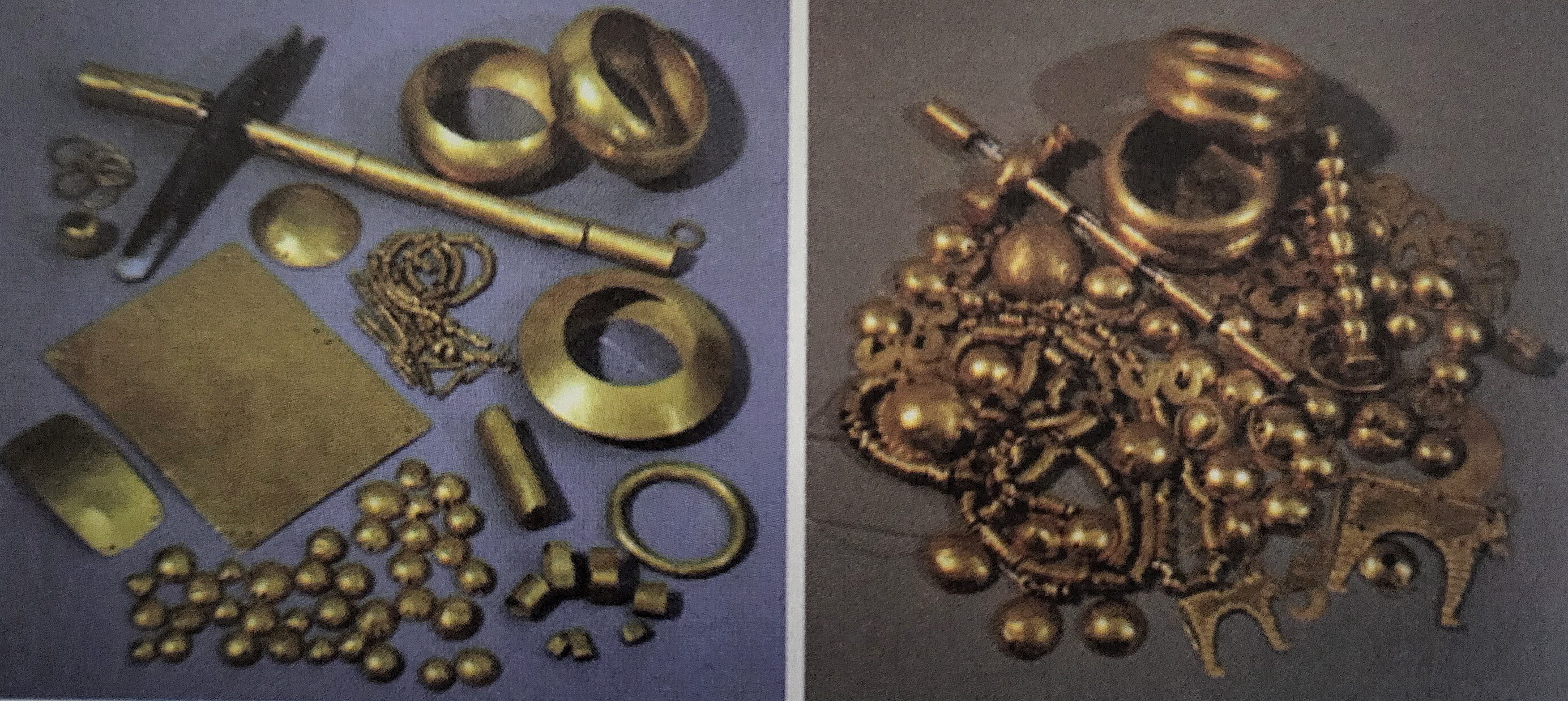

300여 기의 무덤 가운데 황금 인간이 묻혀 있었던 43호 무덤에서는 1,000여 점이 넘는 황금 유물이 발견되었다.

바르나에서 발견된 유물의 거의 절반에 가까운 수다.

'바르나의 황금 인간 the Varna Golden Man'은 오늘날 플렉스의 원형이라고 할 수 있을 정도로 온몸이 황금 유물로 치장되어 있었다.

양팔에는 여러 개의 황금 팔찌를, 목에는 황금 목걸이를 휘감고 있었다.

한 손에는 지배 권력을 상징하는 황금으로 도금된 지휘봉까지 들고 있었다.

그뿐만이 아니었다.

흥미롭게도 황금 인간은 성기 부분에는 황금 덮개가 놓여 있었다.

아마 시신을 안장할 때 콘돔처럼 성기에 씌웠을 것이다.

이 사람이 살아생전에 선택받은 삶을 살아왔음은 골격에도 잘 남아 있다.

여러 연구 결과들을 토대로 당시 인간의 평균수명은 28세 내외였을 것으로 짐작된다.

또한, 신체적인 조건은 남성 평균 신장 160센티미터, 여성은 148센티미터 정도였을 것으로 추정한다.

그런데 이 황금 인간은 유골의 전체 길이가 180센티미터가 넘었으며 뼈를 검사한 결과 나이도 50대에 가까웠다.

황금 인간이 발견된 무덤 이외에도 1킬로그램에 가까운 황금을 함께 안장한 무덤은 3기가 더 발견되었다.

심지어 사람뼈가 발견되지 않은 무덤인데도 황금으로 가득 찬 경우도 있었다.

아마도 황금은 당시 이 지역 지배계급들이 사랑해 마지않던 아이템이었던 모양이다.

여기에서 한 가지 의문이 제기된다.

지금으로부터 6,500년 전이면 신석기시대에 해당한다.

석기를 만들어 사용하던 시절, 이곳 사람들은 황금을 제련하는 기술을 어떻게 습득했을까?

바르나에서 발굴된 황금 유물들은 지금 기준에서도 순도가 매우 높았다.

순도 높은 황금을 뽑아내려면 높은 온도를 유지하는 화덕이 필수다.

한 가지 확실한 것은 신석기인들은 농사를 짓고 토기를 만들어 사용했기 때문에 당시에도 불을 쓰는 화덕이 있었다는 사실이다.

그렇다면 다른 신석기시대 유적에서도 황금 유물들이 다량 출토되어야 했을 텐데 그렇지 않았다.

황금을 채굴하는 작업이나 채굴한 뒤 그것을 순도 높게 제련하는 일에는 막대한 노동력과 시간이 들어간다.

신석기인들이 황금의 존재를 알고 있었다고 한들 당시 기술로는 쉽게 만들어내기 어려웠을 것이다.

짐작건대 바르나 지역의 신석기인들은 흑해 연안이라는 이점을 살려 바다를 통한 교역으로 부를 쌓은 덕분에 그것으로 황금을 채굴하고 제련할 여유가 있었던 것으로 보인다.

바르나인 Varna people들이 그들의 문명을 구가하던 시기를 동석기銅石器 시대 Chalcolithic Age(또는 동기 시대 Copper Age)라고도 한다.

이 시대 사람들은 금속 제련술 등을 알고는 있었지만 실제 문화는 신석기시대와 큰 차이가 없었다.

그럴 정도로 바르나의 사람들은 누구보다 빠르게 문명을 발전시켰다.

그들의 주요한 교역품은 근처의 암염 광산에서 가져온 소금, 북쪽으로는 볼가강 Volga River, 남쪽으로는 에게해 Aegean Sea의 섬에서 채굴한 여러 광물이었다.

그 외에도 많은 주변의 특산품이 바다를 통해 들어왔을 것이다.

이런 찬란한 경제적 성공으로 바르나인들은 누구보다 빠르게 문명을 발달시켰다.

하지만 그것이 끝이었다.

이후에 문명이 발달한 곳은 지중해 Mediterranean Sea, 이집트 Egypt, 근동 메소포타미아 Near East Mesopotamia 지역이었다.

기후가 바뀌고 교역로도 달라져서 그들은 쇠퇴할 수밖에 없었다.

○죽어서까지 부귀영화를 누리고자 했던 욕망

바르나 유적뿐만 아니라 고대의 왕과 귀족들 무덤에서는 황금 유물이 많이 발견된다.

무덤은 고대인들의 플렉스 종착지였던 셈이다.

오늘날의 관점에서는 죽은 이의 무덤에 귀한 황금을 묻어 무엇에 쓰나 싶을지도 모른다.

하지만 시선을 조금만 달리 하면 무덤에 황금을 함께 안장하던 풍습이 이해된다.

이 시대 사람들은 30~40대를 넘겨 살기가 어려웠다.

내세를 믿었던 고대인들은 사후에도 생전에 자신들이 누렸던 부를 이어가고자 했으리라.

고대의 황금 유물을 보면 그들의 찬란했던 문화가 감탄스러운 동시에 인생무상의 쓸쓸한 감정이 찾아든다.

몇천 년의 세월이 지나도 황금 유물은 그 자태를 잃지 않고 후세까지 이어지는데 반해, 그것을 두르고 있는 인간은 뼈만 앙상한 채로 발굴되기 때문이다.

아무리 온몸을 황금으로 치장한다 한들, 인간은 결국 언젠가 모두 죽는다.

그렇다면 우리가 진정으로 플렉스 해야 할 것은 부와 명예가 아니라 지금 이 순간의 행복이 아닐까?

※출처

1. 강인욱 지음, 세상 모든 것의 기원, 흐름출판, 2023.

2. 구글 관련 자료

2025. 2. 15 새샘

'글과 그림' 카테고리의 다른 글

| 코핀과 스테이시의 '새로운 서양문명의 역사' – 5부 근대 초 유럽 - 15장 절대주의와 제국(1660~1789) 5: 러시아에서의 독재정치 (2) | 2025.02.18 |

|---|---|

| 항체를 발견한 제1회 노벨생리의학상 수상자 '에밀 폰 베링' (1) | 2025.02.17 |

| 궁모란대병 (0) | 2025.02.13 |

| 코핀과 스테이시의 '새로운 서양문명의 역사' – 5부 근대 초 유럽 - 15장 절대주의와 제국(1660~1789) 4: 중부·동부 유럽의 재편 (0) | 2025.02.12 |

| 코흐의 4원칙 (0) | 2025.02.11 |